質屋のスタッフブログ

2024年06月05日

鴫原質店の弟さんです。

社長様が仕入れてきたペンダントヘットに、1976年にジャマイカで発行された100ドル金貨!が入っていたので調べてみました。ジャマイカの金貨って初めて見るかも。 描かれているのはジャマイカの国章で、刻まれた文字「out of many,one people」は多くの部族から一つの国民という意味らしい。グーグル先生によると国の総面積は秋田県とほぼ同じで、人口は宮城県よりちょっと多い280万人くらいの国ということ。個人的なイメージはレゲエとかブルーマウンテンコーヒーとか陸上が強いとかな。調べた国をストリートビューで散歩する事が多いけど、グーグル先生が機能せずでちょっと悲しかった。

描かれているのはジャマイカの国章で、刻まれた文字「out of many,one people」は多くの部族から一つの国民という意味らしい。グーグル先生によると国の総面積は秋田県とほぼ同じで、人口は宮城県よりちょっと多い280万人くらいの国ということ。個人的なイメージはレゲエとかブルーマウンテンコーヒーとか陸上が強いとかな。調べた国をストリートビューで散歩する事が多いけど、グーグル先生が機能せずでちょっと悲しかった。

もう片面に描かれているのはネルソン提督。 この方はアメリカ独立戦争やナポレオン戦争で大活躍したとされるイギリス海軍の英雄様。でもジャマイカと何の関係があるのだろう?。

この方はアメリカ独立戦争やナポレオン戦争で大活躍したとされるイギリス海軍の英雄様。でもジャマイカと何の関係があるのだろう?。

提督の後ろにひっそりと描かれてるHMS ヴィクトリー(ネルソン提督旗艦)と「PORT ROYAL」の文字に着目してみました。 ポートロイヤルとは17世紀にジャマイカで栄えた海港都市のようで、歴史の上では植民地時代の渦中。覇権争いの末、フランス領からイギリス領に代わり、その時代に実在した奴隷制度の下でジャマイカ経済が発展してきた歴史があるようです。そんな流れもあり、ジャマイカはイギリス王女を国家元首とするイギリス連邦の一独立国です。調べているうちにこの辺の歴史にハマってしまい、その辺を深堀しましたが、話が暗くなるから全部削除しました(←時間の無駄!)。不平不満はいつの世もありますが、最近の60年間が歴史的に見て平和で生きやすかった時代だった事を学ぶことができます。

ポートロイヤルとは17世紀にジャマイカで栄えた海港都市のようで、歴史の上では植民地時代の渦中。覇権争いの末、フランス領からイギリス領に代わり、その時代に実在した奴隷制度の下でジャマイカ経済が発展してきた歴史があるようです。そんな流れもあり、ジャマイカはイギリス王女を国家元首とするイギリス連邦の一独立国です。調べているうちにこの辺の歴史にハマってしまい、その辺を深堀しましたが、話が暗くなるから全部削除しました(←時間の無駄!)。不平不満はいつの世もありますが、最近の60年間が歴史的に見て平和で生きやすかった時代だった事を学ぶことができます。

その金貨の大きさははこんな感じ。 直径が約23ミリで重さは7.83グラム、金性は21.6金。発行枚数は約9千枚と少なく、現存してる数量は相当少なそうだね。

直径が約23ミリで重さは7.83グラム、金性は21.6金。発行枚数は約9千枚と少なく、現存してる数量は相当少なそうだね。

イギリス連邦に与(くみ)する国家で製造された金貨には、多くの場合エリザベス女王様がレリーフされているので、なかなか珍しい金貨のように思えます。それにしても、48年前の金貨にしては恐ろしいほど綺麗でビックリしてましたが、グーグル先生でジャマイカについて調べていたところ、数年前に限定10枚で、未使用のこの金貨が売り出されていたのを見つけました。もしかしたら、このジュエリーはその時販売された金貨を埋め込んだのかもしれませんね。ただ思うのは、この系のジュエリー需要は多いけど、金貨云々ではなく、金相場を眺めながら売れていくような気もしてます。金相場が上昇トレンドになればすぐに売れ、下降トレンドになれば余りそうな気もする。せめて金貨に興味を抱いて購入してくれる人がいればいいんだけど、ネルソン提督か・・・。肌感では美しい女性が描かれた金貨はすぐに売れてる傾向があると認識しており、男性が描かれているものは動きが鈍いのよ。少し前に書いた、世紀の遊び人が描かれたオーストリア500シリング金貨もまだ買手がつきませんし、そういう傾向を感じています。どちらも一応レア品なので売れればいいな~。

本日は以上でございます。

2024年05月30日

鴫原質店の弟さんです。

買取品の中に私好みのお品物がいたのでご紹介させて頂きます。 この子はロレックスのチェリー(Ref 3880)にという個体で、私よりも年寄りの方(笑)。

この子はロレックスのチェリー(Ref 3880)にという個体で、私よりも年寄りの方(笑)。

まずは裏蓋に刻まれた製造番号し大体の年齢を確認しましょう。 25で始まる7桁だから1968年頃製造ということで、約56歳!!。頑張って生き続けてる感じが心地よく、何かしら共感してしまいます。1968年の日本は高度成長期の真っ最中で、日本GDPベースで世界第二位となった年。1ドル360円と固定相場制でしたが、景気がいいとは言え、相当な高額品だったと推測されます。(←推測ね!)

25で始まる7桁だから1968年頃製造ということで、約56歳!!。頑張って生き続けてる感じが心地よく、何かしら共感してしまいます。1968年の日本は高度成長期の真っ最中で、日本GDPベースで世界第二位となった年。1ドル360円と固定相場制でしたが、景気がいいとは言え、相当な高額品だったと推測されます。(←推測ね!)

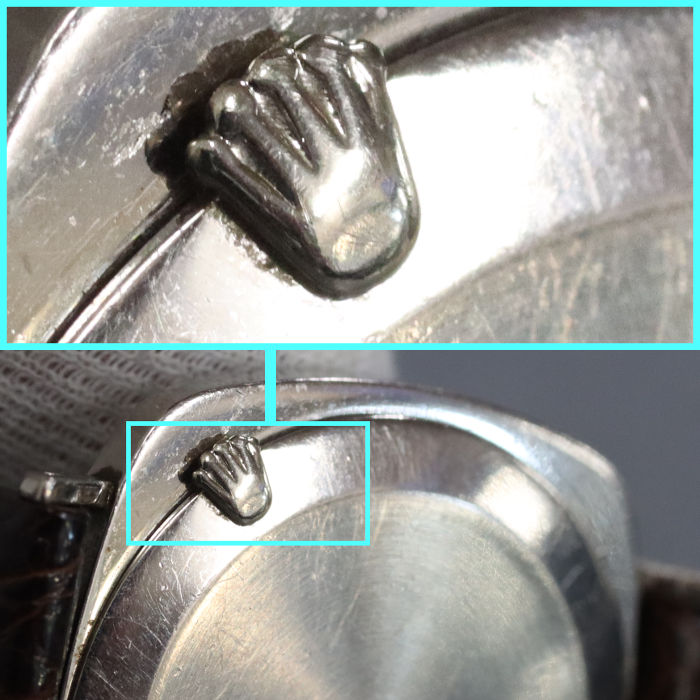

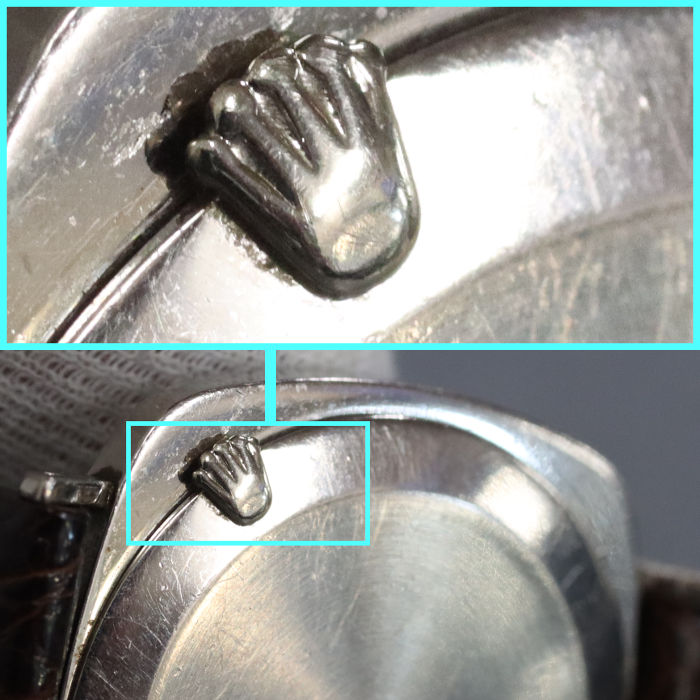

個人的にこんな部分がいいな~って思うんだよね。 型を留めていないリューズは、如何にいっぱい使われたかの証!。スレて削れてロレックスの王冠マークさえ見当たらない。わざわざ削る理由などないので、洋服などに擦れ続けた結果がこの原因だと思われる。金(ゴールド)が柔らかいのは常識とは言え、スレて表面がここまで削り取られるというのは凄い事です。

型を留めていないリューズは、如何にいっぱい使われたかの証!。スレて削れてロレックスの王冠マークさえ見当たらない。わざわざ削る理由などないので、洋服などに擦れ続けた結果がこの原因だと思われる。金(ゴールド)が柔らかいのは常識とは言え、スレて表面がここまで削り取られるというのは凄い事です。

硬度が高いステンレス製のバックルは形状を維持してました。 最高級時計って何故か金無垢やプラチナで造る傾向にあるけれど、そこに一体何の意味があるのか考えさせられます。柔らかいし重たいし傷つきやすいし、実用性を重んじる私のような人間には不可解な事だ。

最高級時計って何故か金無垢やプラチナで造る傾向にあるけれど、そこに一体何の意味があるのか考えさせられます。柔らかいし重たいし傷つきやすいし、実用性を重んじる私のような人間には不可解な事だ。

裏蓋のオープナーを引っ掛ける場所も少し変形してました。 リューズほどではないけれど、日常的に手首に振れただけでこうなるんだね。頭の中では当然とは思いつつも、こうして目の当たりにする金(ゴールド)の柔らかさにはドン引きしてしまいます(汗)。

リューズほどではないけれど、日常的に手首に振れただけでこうなるんだね。頭の中では当然とは思いつつも、こうして目の当たりにする金(ゴールド)の柔らかさにはドン引きしてしまいます(汗)。

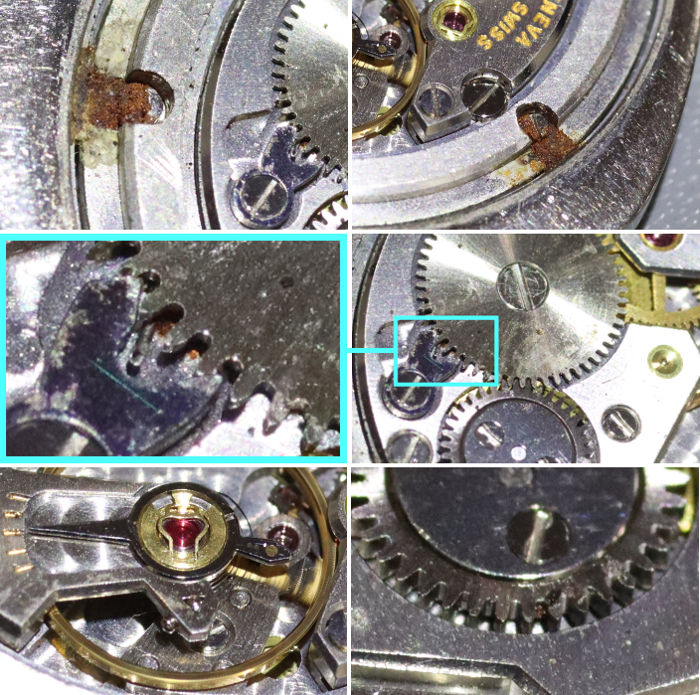

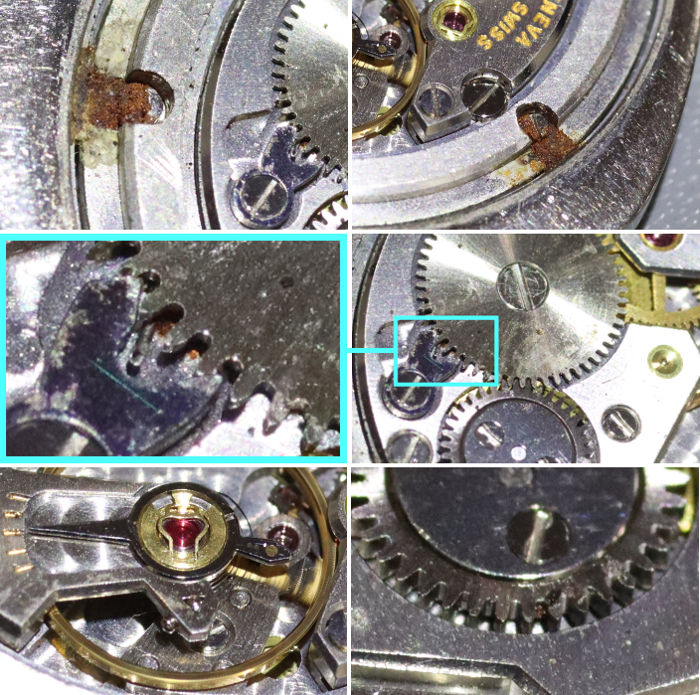

折角だから日頃目に触れる事はない中身も覗き見。 ロレックスの手巻きによく採用されていたCal.1600様。こちらは1960年代中盤から~1970年中盤まで製造されていたムーブメント。時計好きの方はすぐ気が付くと思いますが、この時計に防水という概念はなさそうだ。部品の欠品かもしれないですが、パッキンさえないのはかなり不思議な状況だね。普通はあんのかな??。

ロレックスの手巻きによく採用されていたCal.1600様。こちらは1960年代中盤から~1970年中盤まで製造されていたムーブメント。時計好きの方はすぐ気が付くと思いますが、この時計に防水という概念はなさそうだ。部品の欠品かもしれないですが、パッキンさえないのはかなり不思議な状況だね。普通はあんのかな??。

ネジの錆はしょうがないとして、歯車の間にも錆が見え隠れしてます。「動かしたら壊れそうだ・・・・な」と思ったけど、これは既に壊れてるというのかも。ってか動くのかね?(汗)。 歯車に傷が沢山あるので50年の間に何度かオーバーホールはしてそうだけど、この状態を今からメンテするのはしんどい・・・。錆びたネジを取って、非純正で新しいネジを造るだけで2万円位。それに歯車とゼンマイとその他もろもろを交換すると一体いくらかかるか想像もできないや。そんな部分を考慮すると、この子の道具(時計)としての役割は終えたのかもしれないな。愛用され続けたこの子が、いま私の手元にある理由がそれなんだろうね・・・。50年間おつかさ様でした。いっぱい使って貰って良かったね!。

歯車に傷が沢山あるので50年の間に何度かオーバーホールはしてそうだけど、この状態を今からメンテするのはしんどい・・・。錆びたネジを取って、非純正で新しいネジを造るだけで2万円位。それに歯車とゼンマイとその他もろもろを交換すると一体いくらかかるか想像もできないや。そんな部分を考慮すると、この子の道具(時計)としての役割は終えたのかもしれないな。愛用され続けたこの子が、いま私の手元にある理由がそれなんだろうね・・・。50年間おつかさ様でした。いっぱい使って貰って良かったね!。

裏蓋を見ると正規店で一回だけオーバーホールをしてるようでした。 このブログで何度かこのような画像を掲載してますが、時計をとても大切にしてる方にはショッキングな部分。裏蓋にひっそりとメンテナンス記録のような文字が刻み込まれますが、削って落書きしてるようにしか見えないのは私の歪んだ性格だからに違いない。

このブログで何度かこのような画像を掲載してますが、時計をとても大切にしてる方にはショッキングな部分。裏蓋にひっそりとメンテナンス記録のような文字が刻み込まれますが、削って落書きしてるようにしか見えないのは私の歪んだ性格だからに違いない。

個人的にはこのように沢山使って貰った時計を鑑賞するのが好きだったりします。数十年間も使用し続けた品物を、私が一つも所有していない事が原因かもしれません。子供の頃好きだった「ぬいぐるみ」などは保管してるけど、汚れ切ったものを思い出として置いてるだけ。以前書いた事があるお気に入りのバッグは、「一生使いたい」という思いから5個ほど保有してるけど、所詮使い捨てだと思ってるから同じもの買ってるしな。少し前までは「一生もの」という言葉を使う人が多かったように思うけど、1人の人間が死ぬまで使える道具って、今の時代において何があるんだろ?。何一つ思いつかないのは、私の頭が悪いからなのか、それともそれが当たり前なのか、少し悩んでしまいます。

本日は以上でございます。

2024年05月23日

鴫原質店の弟さんです。

今回は、ロレックスのオーバーホール価格をみてちょっと考えた事を。

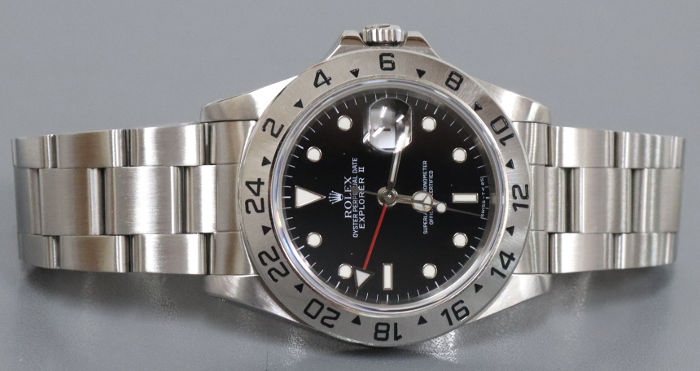

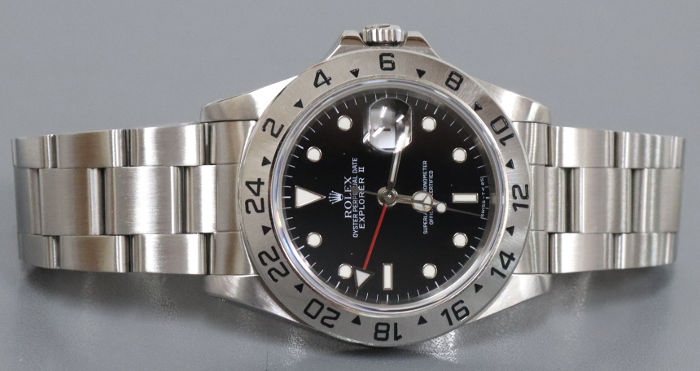

こちらは月初にお店で買取させて頂いたエクスプローラーⅡという品物で、型番が16570、製造番号はE番なので大体1990年頃に製造された腕時計です。コンビのデイトジャスト(16234や16013)が大流行した時代において、今では考えられないほど人気が無かったこの子が、今ではこんな価格で取引されている事をその時の誰が想像できたのか・・・。

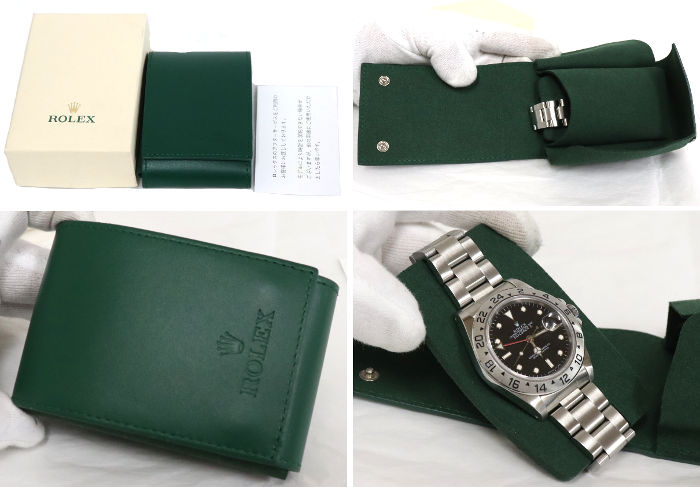

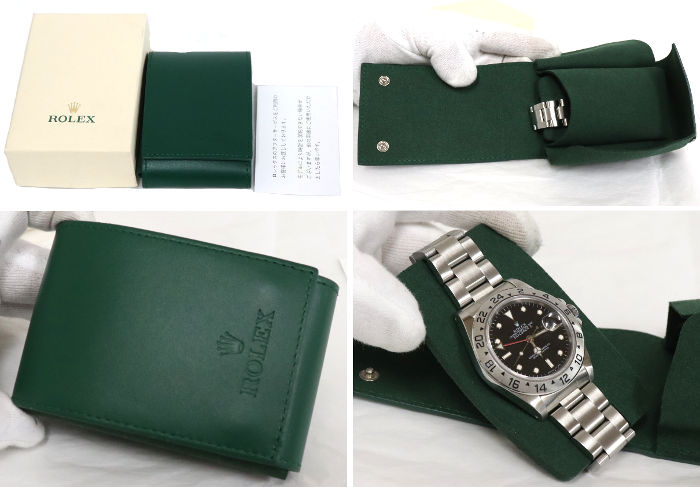

ま~それは置いておいて、時計にはこのような物が付属されていました。 メーカーでメンテナンスをすると頂けるらしいよ。数年前から配っているようですが、私が見るのは初めてです。(←田舎なんてそんなもんです)。ちょっとした保管ケースとして重宝しそうだ。

メーカーでメンテナンスをすると頂けるらしいよ。数年前から配っているようですが、私が見るのは初めてです。(←田舎なんてそんなもんです)。ちょっとした保管ケースとして重宝しそうだ。

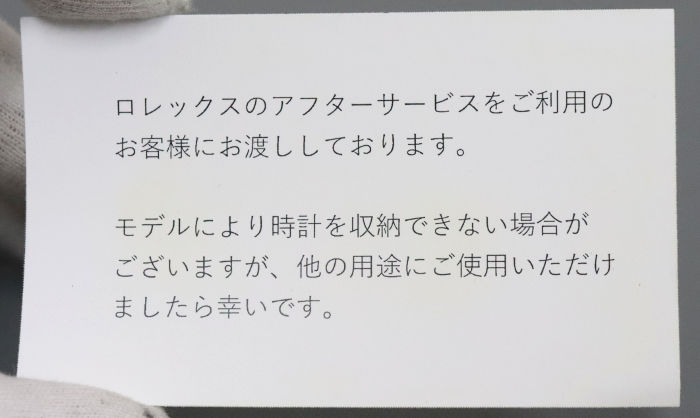

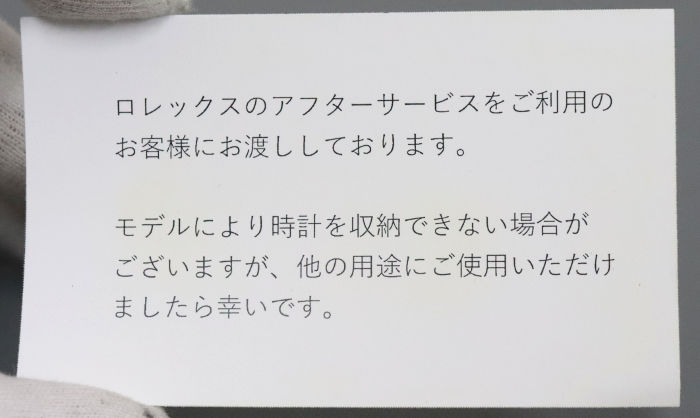

この付属品に関する説明書きが好きかも。 使えない場合は何か他に役立ててくれ~~って感じがいいですね。分厚いモデルとかは入らないんだろうな。

使えない場合は何か他に役立ててくれ~~って感じがいいですね。分厚いモデルとかは入らないんだろうな。

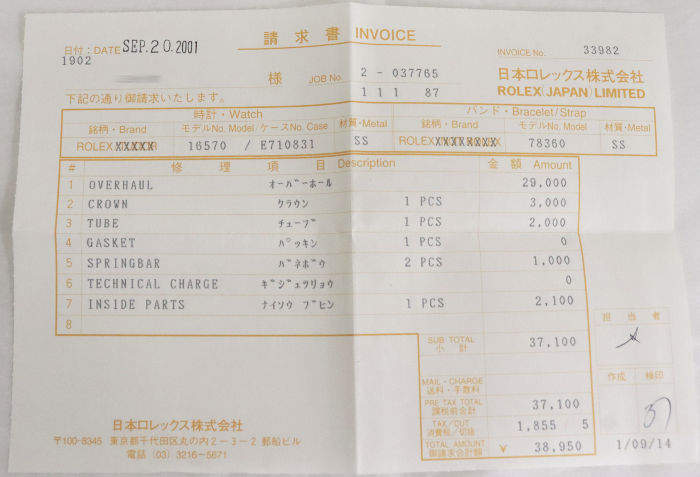

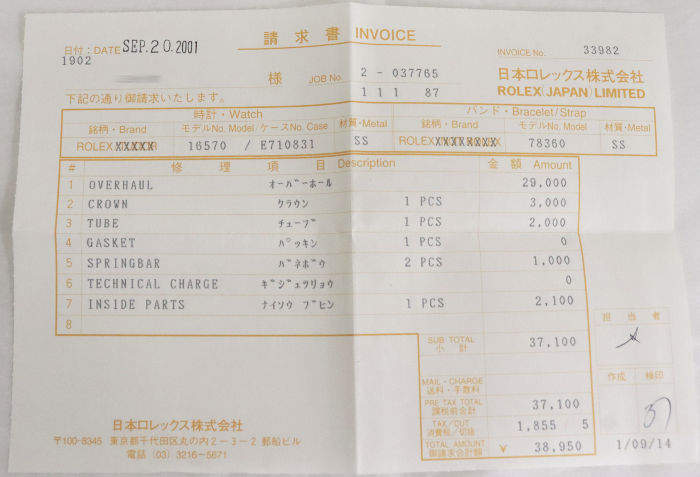

さて、今までの前置きに何の意味もなくここからが本題です。この時計にはメーカーオーバーホールの請求書が2枚付属されていて、それを見て思った事があったので取り上げました。 為替や物価やブランド力や人件費など、サービスの値段を決める要素は沢山ありますが、ロレックスが顧客に提供するオーバーホールというサービス価格の変動が確認できます。

為替や物価やブランド力や人件費など、サービスの値段を決める要素は沢山ありますが、ロレックスが顧客に提供するオーバーホールというサービス価格の変動が確認できます。

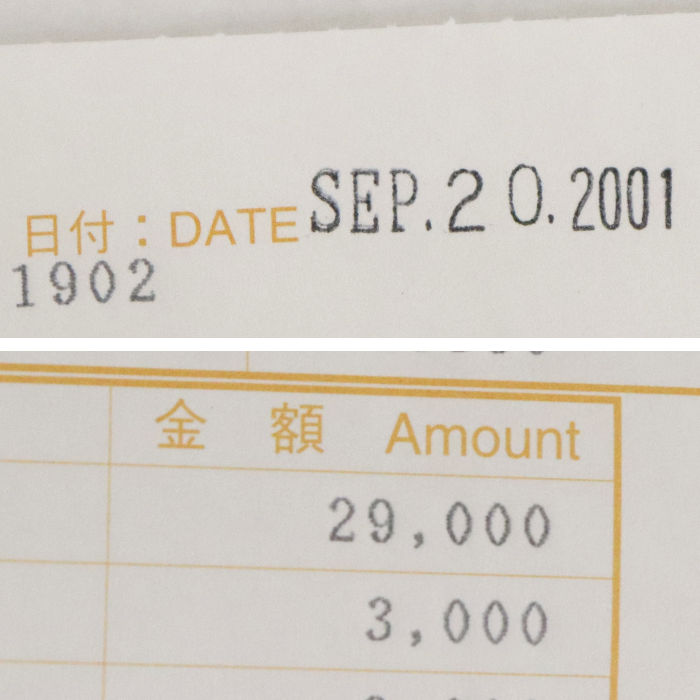

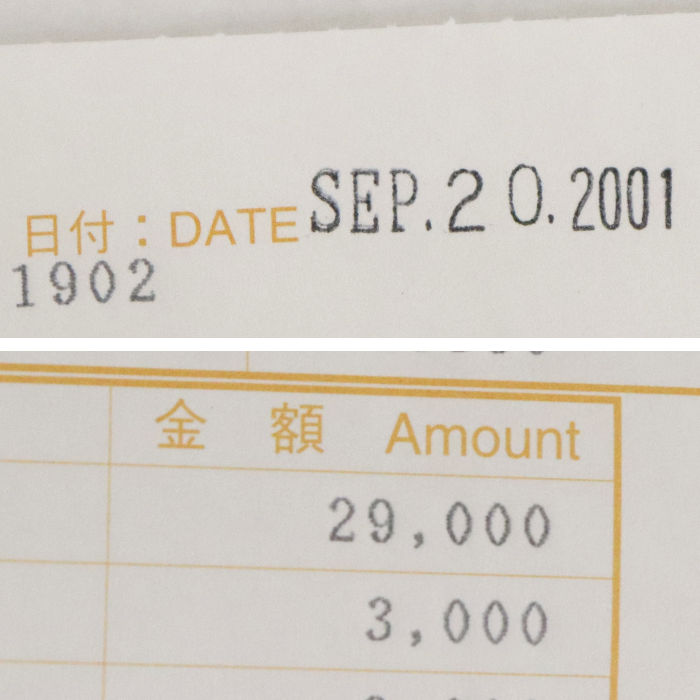

先ずは上の請求書の細かい点を確認。 2001年の部品代を除くオーバーホール料金は2万9千円。この時の消費税率は5%ですが、税金云々始まると面倒なので、「何となく価格」をピックアップしていきます。

2001年の部品代を除くオーバーホール料金は2万9千円。この時の消費税率は5%ですが、税金云々始まると面倒なので、「何となく価格」をピックアップしていきます。

次に同じ時計の2022年のオーバーホール料金。 価格は7万円で、これを見た時は「高くなったな~」というのが瞬間的な感想。その他にも部品代がかかるから、数年に一度の定期的な出費としては中々のお値段に思える。そのサービス価格は約20年で約2.4倍に上がった事が分かりましたが、「高くなったな~」と思ったとはいえ、他の物価上昇率と比較するとどうなんだろう?というのが今回の題材です。

価格は7万円で、これを見た時は「高くなったな~」というのが瞬間的な感想。その他にも部品代がかかるから、数年に一度の定期的な出費としては中々のお値段に思える。そのサービス価格は約20年で約2.4倍に上がった事が分かりましたが、「高くなったな~」と思ったとはいえ、他の物価上昇率と比較するとどうなんだろう?というのが今回の題材です。

ロレックスのブランド力はこの20年間で相当上がったように思えます。その反面、サービス価格(オーバーホール代金)の価格上昇率が2.4倍という数値はどうなんだろうか。 例えばみんな大好きマクドナルド(こちらから画像をお借りしてます)。今のハンバーガーの価格は単品で170円(地域によって値段が変わる可能性があるので、あくまでも参考までに。)そしてグーグル先生に尋ねると、そのハンバーガーは2001年に65円、2002年に59円だったらしい。その価格は20年経った今、170円÷65円で約2.6倍!。同じ輸入品なので為替の影響度合いはさほど変わらないように思え、それを踏まえるとROLEXのサービス価格の上昇率って低いようにも思えてくるから不思議だ・・・。そういえば、チーズバーガーを100円で買って頻繁に食べてた記憶もあり、その時ハンバーガーは80円だったな~。でもね、2.6倍と分かったとて、別に今の値段に「高い」とも「安い」とも思わんのは何故だろう?。「高いから買わない」って人もいるだろうが、「気にしない」又は「こんなもんだ」って食べてる人も多いように思えます。(※ハンバーガーは2024年の値段です。)

例えばみんな大好きマクドナルド(こちらから画像をお借りしてます)。今のハンバーガーの価格は単品で170円(地域によって値段が変わる可能性があるので、あくまでも参考までに。)そしてグーグル先生に尋ねると、そのハンバーガーは2001年に65円、2002年に59円だったらしい。その価格は20年経った今、170円÷65円で約2.6倍!。同じ輸入品なので為替の影響度合いはさほど変わらないように思え、それを踏まえるとROLEXのサービス価格の上昇率って低いようにも思えてくるから不思議だ・・・。そういえば、チーズバーガーを100円で買って頻繁に食べてた記憶もあり、その時ハンバーガーは80円だったな~。でもね、2.6倍と分かったとて、別に今の値段に「高い」とも「安い」とも思わんのは何故だろう?。「高いから買わない」って人もいるだろうが、「気にしない」又は「こんなもんだ」って食べてる人も多いように思えます。(※ハンバーガーは2024年の値段です。)

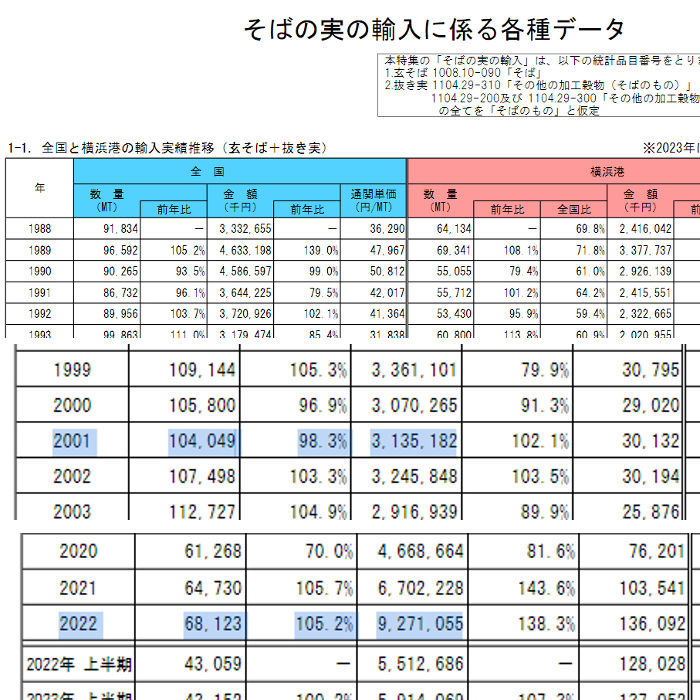

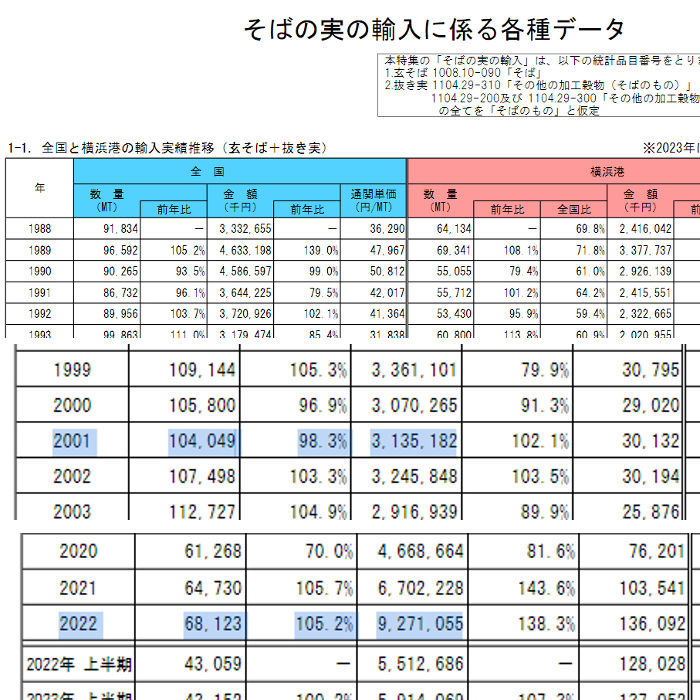

何かと比べたい私の怪しい思考回路は、次に蕎麦の輸入価格に着目。こちらは税関(ページはこちら)で発表されているPDFデータの一部で横浜税関の数字です。 そば粉の輸入価格の数量と金額から単価が表示されていますが、同期間でなんとビックリ約4.5倍・・・。円安の影響をもろに受けてるのか、そば粉の上昇か分かりませんが、かけ蕎麦の価格って20年で4倍になってますかね?。国産のそば粉もあるとはいえ全体消費量の2割程度らしく、原材料や店舗維持費(電気ガスや人件費そして運送費)の上昇も踏まえると、最近何かと話題になる価格転嫁はできてるのかどうか・・・?。為替の影響が多大に影響してる可能性もあり、話の路線からはズレてるかもしれないけど、蕎麦もこれから価格が上がってくるかもしれないな。なんとなく「蕎麦は安い」という身勝手なイメージがあるけれど、繰り返しになりますが、そもそも「安い」ってなんだろ?。かけ蕎麦が180円なら安くて、480円なら高い?という発想がそもそも陳腐のように思えてきた。「安い」から食べる訳でもなく、「高い」から食べない訳でもない気もして・・・さすがに「高すぎる」と思えば食べない気もするが、なんだかよく分からない思考回路で自分自身が理解できん。

そば粉の輸入価格の数量と金額から単価が表示されていますが、同期間でなんとビックリ約4.5倍・・・。円安の影響をもろに受けてるのか、そば粉の上昇か分かりませんが、かけ蕎麦の価格って20年で4倍になってますかね?。国産のそば粉もあるとはいえ全体消費量の2割程度らしく、原材料や店舗維持費(電気ガスや人件費そして運送費)の上昇も踏まえると、最近何かと話題になる価格転嫁はできてるのかどうか・・・?。為替の影響が多大に影響してる可能性もあり、話の路線からはズレてるかもしれないけど、蕎麦もこれから価格が上がってくるかもしれないな。なんとなく「蕎麦は安い」という身勝手なイメージがあるけれど、繰り返しになりますが、そもそも「安い」ってなんだろ?。かけ蕎麦が180円なら安くて、480円なら高い?という発想がそもそも陳腐のように思えてきた。「安い」から食べる訳でもなく、「高い」から食べない訳でもない気もして・・・さすがに「高すぎる」と思えば食べない気もするが、なんだかよく分からない思考回路で自分自身が理解できん。

最期に、最近メディアで「もやし高騰」が家庭に直撃という番組を見たので、政府統計の総合窓口(こちら)からもやしの小売物価統計調査を拾ってきた。 色々な要因があるにせよ、価格は10倍以上・・・という事です。事実かどうかは知りませんが、今現在スーパーで売っている「もやし」の50円程度の販売価格って、お店が自腹を切っているらしい。一袋売れば10~20円の赤字で、値上げに二の足を踏む国産もやし事業の今後が危ぶまれているのが現状という事です。でも不思議な点は、確かに昔もやしは9円とかで買えた記憶はあるけれど、2014年に一気に10倍に上がってるのをデータで確認でき、何故今「もやし高騰」と騒ぎ立てるのか?。確かに周りの人に聞くと「もやし高くなった!」と、まさに最近もやしの値段が高騰したかのような感覚の人が多いのよね。色んなものが値上がりする中で、今まで以上に価格にシビアになったからこそ、改めてもやしの価格に目が向けられたのだろうか・・・。そもそもにして、もやし一袋が50円だと「高すぎる」のか?。「もやし」に対する何らかの強迫観念(安くて当然?)さえ感じてしまい、もやし作る人がいなくなったら困るな~と心配になります。もちろん私も安い方がありがたいですが!!。

色々な要因があるにせよ、価格は10倍以上・・・という事です。事実かどうかは知りませんが、今現在スーパーで売っている「もやし」の50円程度の販売価格って、お店が自腹を切っているらしい。一袋売れば10~20円の赤字で、値上げに二の足を踏む国産もやし事業の今後が危ぶまれているのが現状という事です。でも不思議な点は、確かに昔もやしは9円とかで買えた記憶はあるけれど、2014年に一気に10倍に上がってるのをデータで確認でき、何故今「もやし高騰」と騒ぎ立てるのか?。確かに周りの人に聞くと「もやし高くなった!」と、まさに最近もやしの値段が高騰したかのような感覚の人が多いのよね。色んなものが値上がりする中で、今まで以上に価格にシビアになったからこそ、改めてもやしの価格に目が向けられたのだろうか・・・。そもそもにして、もやし一袋が50円だと「高すぎる」のか?。「もやし」に対する何らかの強迫観念(安くて当然?)さえ感じてしまい、もやし作る人がいなくなったら困るな~と心配になります。もちろん私も安い方がありがたいですが!!。

国内ではここ数年、物価上昇の価格転嫁がトントンと進んでいて、誰もが知ってる一部上場企業の調味料会社やビール会社などの社長様が「給料アップの原資とする為、これからもドンドン値上げしていく!」と言い切ってます。商品価格が上がっても売れ続けるのであれば、この物価上昇は継続しそうな予感もある一方で、国内消費が弱っているデータもあり、経済の好循環(緩やかなインフレ経済)か不景気の物価高(スタグフレーション)のどちらに今後向かうのか、今しばらくは重要な過渡期になりそう(←個人的見解)。5月17日の報道では、最低賃金の全国平均時給をより早く1,500円に引き上げる対策に政府が力を注ぐという話もあり、賃金上昇圧力は今尚継続中。当然それは「電気」や「ガス」や「運送」などの各種費用をも継続して押し上げ、製品価格への転嫁ができないものは市場から無くなりそうで怖いかも。さらに人口減少社会を加味すると、若い人の賃金インフレが加速する可能性は高そうに思え、社会が大きく変わってきた流れを日々感じてます。私にできる事といえば、スーパーに行くたびに「もやし」を一袋買って、少しでも応援することくらいだ。【もやし頑張れ~!!】。

デフレ思考からインフレ思考への転換が徐々に慣れてきた今日この頃。それが良いか悪いか未だに良く分からないのも本音ですが、わが国最強通貨「諭吉さま」の価値減少が痛感できる日々は続きます。ただ、色々と考えてみると、何を基準にして「高い」や「安い」と思考するのか良く分からない部分もあり、思考回路の問題なのかもしれないと感じました。例えば20年で10倍以上になった金(ゴールド)を「高すぎる!」という人もいれば、まだまだ上がりそうだから今が「安い」という人もいます。同じ事はサービス価格や物価にも当てはまり、自分の感覚で見たいように価格を評価してるに過ぎず、結果的には「高い」か「安い」なんて人によって感じ方は違うんだろうな。ただ、デフレ経済及び超円高に戻らない限り、「今が一番安い価格」である可能性もありそうです。今後どうなるんだろうね?。

為替変動による円の価値減少や、インフレによる通貨価値の目減りを体験したこの数年で、私のお金に関する価値観も少しづつ変わり、インフレ耐性が身についてきたかもしれない(汗)。とは言えど・・・・・・・、結構な頻度で同じ事を書いてますが、「老後は~~やっぱり~~不安だよ~~!!」(涙)。そんな将来不安が消費意欲を抑制してる気もするけどね。

本日は以上でございます。

描かれているのはジャマイカの国章で、刻まれた文字「out of many,one people」は多くの部族から一つの国民という意味らしい。グーグル先生によると国の総面積は秋田県とほぼ同じで、人口は宮城県よりちょっと多い280万人くらいの国ということ。個人的なイメージはレゲエとかブルーマウンテンコーヒーとか陸上が強いとかな。調べた国をストリートビューで散歩する事が多いけど、グーグル先生が機能せずでちょっと悲しかった。

描かれているのはジャマイカの国章で、刻まれた文字「out of many,one people」は多くの部族から一つの国民という意味らしい。グーグル先生によると国の総面積は秋田県とほぼ同じで、人口は宮城県よりちょっと多い280万人くらいの国ということ。個人的なイメージはレゲエとかブルーマウンテンコーヒーとか陸上が強いとかな。調べた国をストリートビューで散歩する事が多いけど、グーグル先生が機能せずでちょっと悲しかった。 この方はアメリカ独立戦争やナポレオン戦争で大活躍したとされるイギリス海軍の英雄様。でもジャマイカと何の関係があるのだろう?。

この方はアメリカ独立戦争やナポレオン戦争で大活躍したとされるイギリス海軍の英雄様。でもジャマイカと何の関係があるのだろう?。 ポートロイヤルとは17世紀にジャマイカで栄えた海港都市のようで、歴史の上では植民地時代の渦中。覇権争いの末、フランス領からイギリス領に代わり、その時代に実在した奴隷制度の下でジャマイカ経済が発展してきた歴史があるようです。そんな流れもあり、ジャマイカはイギリス王女を国家元首とするイギリス連邦の一独立国です。調べているうちにこの辺の歴史にハマってしまい、その辺を深堀しましたが、話が暗くなるから全部削除しました(←時間の無駄!)。不平不満はいつの世もありますが、最近の60年間が歴史的に見て平和で生きやすかった時代だった事を学ぶことができます。

ポートロイヤルとは17世紀にジャマイカで栄えた海港都市のようで、歴史の上では植民地時代の渦中。覇権争いの末、フランス領からイギリス領に代わり、その時代に実在した奴隷制度の下でジャマイカ経済が発展してきた歴史があるようです。そんな流れもあり、ジャマイカはイギリス王女を国家元首とするイギリス連邦の一独立国です。調べているうちにこの辺の歴史にハマってしまい、その辺を深堀しましたが、話が暗くなるから全部削除しました(←時間の無駄!)。不平不満はいつの世もありますが、最近の60年間が歴史的に見て平和で生きやすかった時代だった事を学ぶことができます。 直径が約23ミリで重さは7.83グラム、金性は21.6金。発行枚数は約9千枚と少なく、現存してる数量は相当少なそうだね。

直径が約23ミリで重さは7.83グラム、金性は21.6金。発行枚数は約9千枚と少なく、現存してる数量は相当少なそうだね。

この子はロレックスのチェリー(Ref 3880)にという個体で、私よりも年寄りの方(笑)。

この子はロレックスのチェリー(Ref 3880)にという個体で、私よりも年寄りの方(笑)。 25で始まる7桁だから1968年頃製造ということで、約56歳!!。頑張って生き続けてる感じが心地よく、何かしら共感してしまいます。1968年の日本は高度成長期の真っ最中で、日本GDPベースで世界第二位となった年。1ドル360円と固定相場制でしたが、景気がいいとは言え、相当な高額品だったと推測されます。(←推測ね!)

25で始まる7桁だから1968年頃製造ということで、約56歳!!。頑張って生き続けてる感じが心地よく、何かしら共感してしまいます。1968年の日本は高度成長期の真っ最中で、日本GDPベースで世界第二位となった年。1ドル360円と固定相場制でしたが、景気がいいとは言え、相当な高額品だったと推測されます。(←推測ね!) 型を留めていないリューズは、如何にいっぱい使われたかの証!。スレて削れてロレックスの王冠マークさえ見当たらない。わざわざ削る理由などないので、洋服などに擦れ続けた結果がこの原因だと思われる。金(ゴールド)が柔らかいのは常識とは言え、スレて表面がここまで削り取られるというのは凄い事です。

型を留めていないリューズは、如何にいっぱい使われたかの証!。スレて削れてロレックスの王冠マークさえ見当たらない。わざわざ削る理由などないので、洋服などに擦れ続けた結果がこの原因だと思われる。金(ゴールド)が柔らかいのは常識とは言え、スレて表面がここまで削り取られるというのは凄い事です。 最高級時計って何故か金無垢やプラチナで造る傾向にあるけれど、そこに一体何の意味があるのか考えさせられます。柔らかいし重たいし傷つきやすいし、実用性を重んじる私のような人間には不可解な事だ。

最高級時計って何故か金無垢やプラチナで造る傾向にあるけれど、そこに一体何の意味があるのか考えさせられます。柔らかいし重たいし傷つきやすいし、実用性を重んじる私のような人間には不可解な事だ。 リューズほどではないけれど、日常的に手首に振れただけでこうなるんだね。頭の中では当然とは思いつつも、こうして目の当たりにする金(ゴールド)の柔らかさにはドン引きしてしまいます(汗)。

リューズほどではないけれど、日常的に手首に振れただけでこうなるんだね。頭の中では当然とは思いつつも、こうして目の当たりにする金(ゴールド)の柔らかさにはドン引きしてしまいます(汗)。 ロレックスの手巻きによく採用されていたCal.1600様。こちらは1960年代中盤から~1970年中盤まで製造されていたムーブメント。時計好きの方はすぐ気が付くと思いますが、この時計に防水という概念はなさそうだ。部品の欠品かもしれないですが、パッキンさえないのはかなり不思議な状況だね。普通はあんのかな??。

ロレックスの手巻きによく採用されていたCal.1600様。こちらは1960年代中盤から~1970年中盤まで製造されていたムーブメント。時計好きの方はすぐ気が付くと思いますが、この時計に防水という概念はなさそうだ。部品の欠品かもしれないですが、パッキンさえないのはかなり不思議な状況だね。普通はあんのかな??。 歯車に傷が沢山あるので50年の間に何度かオーバーホールはしてそうだけど、この状態を今からメンテするのはしんどい・・・。錆びたネジを取って、非純正で新しいネジを造るだけで2万円位。それに歯車とゼンマイとその他もろもろを交換すると一体いくらかかるか想像もできないや。そんな部分を考慮すると、この子の道具(時計)としての役割は終えたのかもしれないな。愛用され続けたこの子が、いま私の手元にある理由がそれなんだろうね・・・。50年間おつかさ様でした。いっぱい使って貰って良かったね!。

歯車に傷が沢山あるので50年の間に何度かオーバーホールはしてそうだけど、この状態を今からメンテするのはしんどい・・・。錆びたネジを取って、非純正で新しいネジを造るだけで2万円位。それに歯車とゼンマイとその他もろもろを交換すると一体いくらかかるか想像もできないや。そんな部分を考慮すると、この子の道具(時計)としての役割は終えたのかもしれないな。愛用され続けたこの子が、いま私の手元にある理由がそれなんだろうね・・・。50年間おつかさ様でした。いっぱい使って貰って良かったね!。 このブログで何度かこのような画像を掲載してますが、時計をとても大切にしてる方にはショッキングな部分。裏蓋にひっそりとメンテナンス記録のような文字が刻み込まれますが、削って落書きしてるようにしか見えないのは私の歪んだ性格だからに違いない。

このブログで何度かこのような画像を掲載してますが、時計をとても大切にしてる方にはショッキングな部分。裏蓋にひっそりとメンテナンス記録のような文字が刻み込まれますが、削って落書きしてるようにしか見えないのは私の歪んだ性格だからに違いない。

メーカーでメンテナンスをすると頂けるらしいよ。数年前から配っているようですが、私が見るのは初めてです。(←田舎なんてそんなもんです)。ちょっとした保管ケースとして重宝しそうだ。

メーカーでメンテナンスをすると頂けるらしいよ。数年前から配っているようですが、私が見るのは初めてです。(←田舎なんてそんなもんです)。ちょっとした保管ケースとして重宝しそうだ。 使えない場合は何か他に役立ててくれ~~って感じがいいですね。分厚いモデルとかは入らないんだろうな。

使えない場合は何か他に役立ててくれ~~って感じがいいですね。分厚いモデルとかは入らないんだろうな。 為替や物価やブランド力や人件費など、サービスの値段を決める要素は沢山ありますが、ロレックスが顧客に提供するオーバーホールというサービス価格の変動が確認できます。

為替や物価やブランド力や人件費など、サービスの値段を決める要素は沢山ありますが、ロレックスが顧客に提供するオーバーホールというサービス価格の変動が確認できます。 2001年の部品代を除くオーバーホール料金は2万9千円。この時の消費税率は5%ですが、税金云々始まると面倒なので、「何となく価格」をピックアップしていきます。

2001年の部品代を除くオーバーホール料金は2万9千円。この時の消費税率は5%ですが、税金云々始まると面倒なので、「何となく価格」をピックアップしていきます。 価格は7万円で、これを見た時は「高くなったな~」というのが瞬間的な感想。その他にも部品代がかかるから、数年に一度の定期的な出費としては中々のお値段に思える。そのサービス価格は約20年で約2.4倍に上がった事が分かりましたが、「高くなったな~」と思ったとはいえ、他の物価上昇率と比較するとどうなんだろう?というのが今回の題材です。

価格は7万円で、これを見た時は「高くなったな~」というのが瞬間的な感想。その他にも部品代がかかるから、数年に一度の定期的な出費としては中々のお値段に思える。そのサービス価格は約20年で約2.4倍に上がった事が分かりましたが、「高くなったな~」と思ったとはいえ、他の物価上昇率と比較するとどうなんだろう?というのが今回の題材です。 例えばみんな大好きマクドナルド(

例えばみんな大好きマクドナルド( そば粉の輸入価格の数量と金額から単価が表示されていますが、同期間でなんとビックリ約4.5倍・・・。円安の影響をもろに受けてるのか、そば粉の上昇か分かりませんが、かけ蕎麦の価格って20年で4倍になってますかね?。国産のそば粉もあるとはいえ全体消費量の2割程度らしく、原材料や店舗維持費(電気ガスや人件費そして運送費)の上昇も踏まえると、最近何かと話題になる価格転嫁はできてるのかどうか・・・?。為替の影響が多大に影響してる可能性もあり、話の路線からはズレてるかもしれないけど、蕎麦もこれから価格が上がってくるかもしれないな。なんとなく「蕎麦は安い」という身勝手なイメージがあるけれど、繰り返しになりますが、そもそも「安い」ってなんだろ?。かけ蕎麦が180円なら安くて、480円なら高い?という発想がそもそも陳腐のように思えてきた。「安い」から食べる訳でもなく、「高い」から食べない訳でもない気もして・・・さすがに「高すぎる」と思えば食べない気もするが、なんだかよく分からない思考回路で自分自身が理解できん。

そば粉の輸入価格の数量と金額から単価が表示されていますが、同期間でなんとビックリ約4.5倍・・・。円安の影響をもろに受けてるのか、そば粉の上昇か分かりませんが、かけ蕎麦の価格って20年で4倍になってますかね?。国産のそば粉もあるとはいえ全体消費量の2割程度らしく、原材料や店舗維持費(電気ガスや人件費そして運送費)の上昇も踏まえると、最近何かと話題になる価格転嫁はできてるのかどうか・・・?。為替の影響が多大に影響してる可能性もあり、話の路線からはズレてるかもしれないけど、蕎麦もこれから価格が上がってくるかもしれないな。なんとなく「蕎麦は安い」という身勝手なイメージがあるけれど、繰り返しになりますが、そもそも「安い」ってなんだろ?。かけ蕎麦が180円なら安くて、480円なら高い?という発想がそもそも陳腐のように思えてきた。「安い」から食べる訳でもなく、「高い」から食べない訳でもない気もして・・・さすがに「高すぎる」と思えば食べない気もするが、なんだかよく分からない思考回路で自分自身が理解できん。 色々な要因があるにせよ、価格は10倍以上・・・という事です。事実かどうかは知りませんが、今現在スーパーで売っている「もやし」の50円程度の販売価格って、お店が自腹を切っているらしい。一袋売れば10~20円の赤字で、値上げに二の足を踏む国産もやし事業の今後が危ぶまれているのが現状という事です。でも不思議な点は、確かに昔もやしは9円とかで買えた記憶はあるけれど、2014年に一気に10倍に上がってるのをデータで確認でき、何故今「もやし高騰」と騒ぎ立てるのか?。確かに周りの人に聞くと「もやし高くなった!」と、まさに最近もやしの値段が高騰したかのような感覚の人が多いのよね。色んなものが値上がりする中で、今まで以上に価格にシビアになったからこそ、改めてもやしの価格に目が向けられたのだろうか・・・。そもそもにして、もやし一袋が50円だと「高すぎる」のか?。「もやし」に対する何らかの強迫観念(安くて当然?)さえ感じてしまい、もやし作る人がいなくなったら困るな~と心配になります。もちろん私も安い方がありがたいですが!!。

色々な要因があるにせよ、価格は10倍以上・・・という事です。事実かどうかは知りませんが、今現在スーパーで売っている「もやし」の50円程度の販売価格って、お店が自腹を切っているらしい。一袋売れば10~20円の赤字で、値上げに二の足を踏む国産もやし事業の今後が危ぶまれているのが現状という事です。でも不思議な点は、確かに昔もやしは9円とかで買えた記憶はあるけれど、2014年に一気に10倍に上がってるのをデータで確認でき、何故今「もやし高騰」と騒ぎ立てるのか?。確かに周りの人に聞くと「もやし高くなった!」と、まさに最近もやしの値段が高騰したかのような感覚の人が多いのよね。色んなものが値上がりする中で、今まで以上に価格にシビアになったからこそ、改めてもやしの価格に目が向けられたのだろうか・・・。そもそもにして、もやし一袋が50円だと「高すぎる」のか?。「もやし」に対する何らかの強迫観念(安くて当然?)さえ感じてしまい、もやし作る人がいなくなったら困るな~と心配になります。もちろん私も安い方がありがたいですが!!。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。