質屋のスタッフブログ

2022年03月12日

鴫原質店の弟さんです。

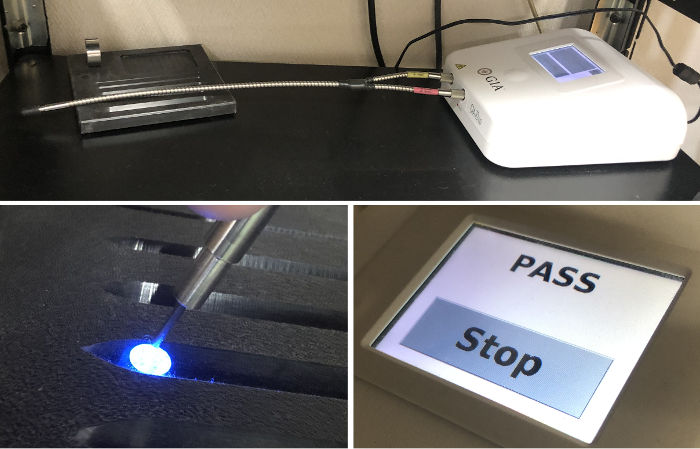

今週初めに、1カラットアップのダイアモンド3つと他にもいくつかの宝石を査定させて頂きました。そのうち何個かは譲って頂き、その中にはルースダイアモンドも。今まで触れた事が無いような気がするので、今回はルースダイアモンドの買取値段を決める為の作業のご紹介をさせて頂きます。お客様に聞くところによると「品物を預かって査定する」店舗が多いとのことなので、当店ではこのようにして「ちゃんと査定してる」という宣伝にでもなれば(笑)。尚、査定には最低でも1つ10分程お時間を頂きますが、こんな事してれば10分はすぐだよね~など的な温かい思考で見て頂きたいと願います。

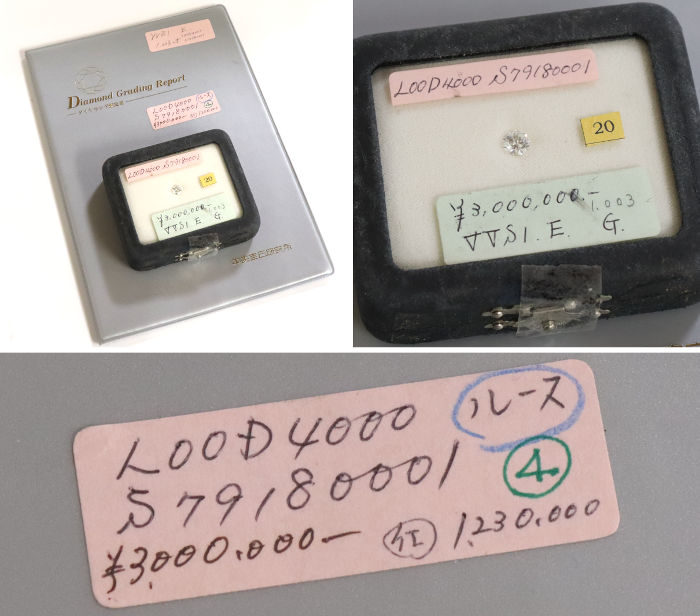

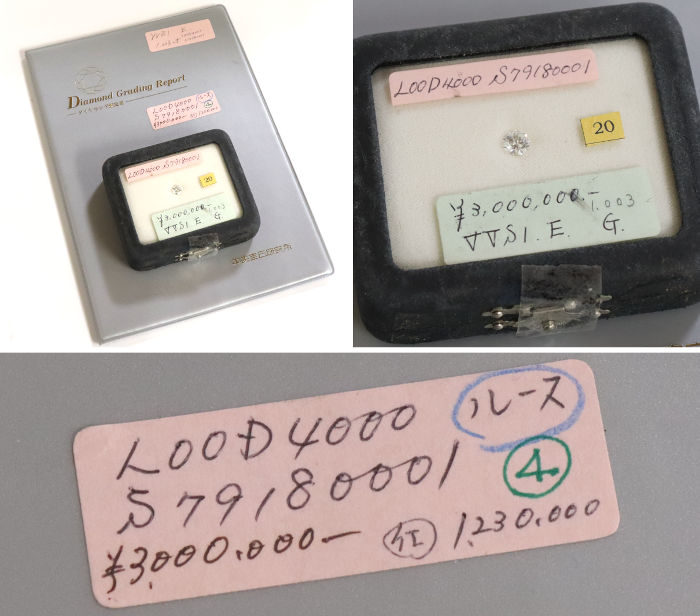

売って頂いたダイアモンドには鑑定書がついていました。 バブル期に300万円で購入したというアピール度が不気味なオーラ―を感じます(笑)。そしてまた「E、VVS1、G」という表示は、不慣れな人には大きなプレッシャーになるかもしれません。

バブル期に300万円で購入したというアピール度が不気味なオーラ―を感じます(笑)。そしてまた「E、VVS1、G」という表示は、不慣れな人には大きなプレッシャーになるかもしれません。

私は品物に偏見を持たない為、鑑定書を見るのはグレードを決めてからにしています。 ただ今回は外側にメモでしっかり書いてあったので最初に見ました。1.003カラットの「E VVS1 G」で蛍光性「BLUE」ですか。中央宝石研究所が発行してるものですが、昔の鑑定書は当てにできません。(その理由は省きます・・・。)そしてまた、これがこのルースの鑑定書である証拠などどこにもありませんので、ハッキリ言って無意味です。「見なきゃ良かった」とマジで思います。

ただ今回は外側にメモでしっかり書いてあったので最初に見ました。1.003カラットの「E VVS1 G」で蛍光性「BLUE」ですか。中央宝石研究所が発行してるものですが、昔の鑑定書は当てにできません。(その理由は省きます・・・。)そしてまた、これがこのルースの鑑定書である証拠などどこにもありませんので、ハッキリ言って無意味です。「見なきゃ良かった」とマジで思います。

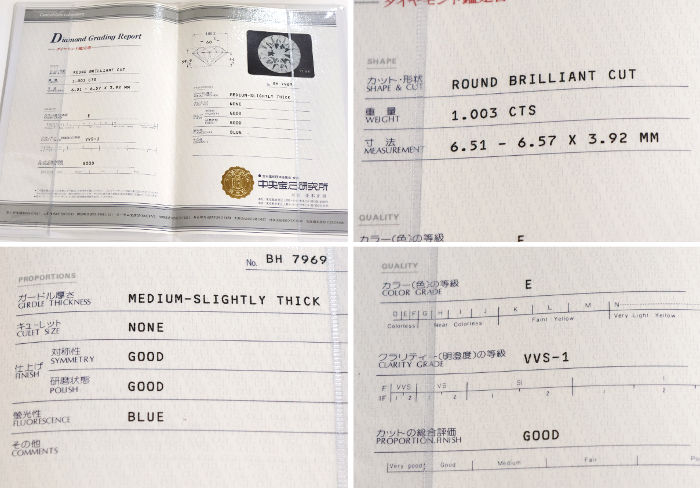

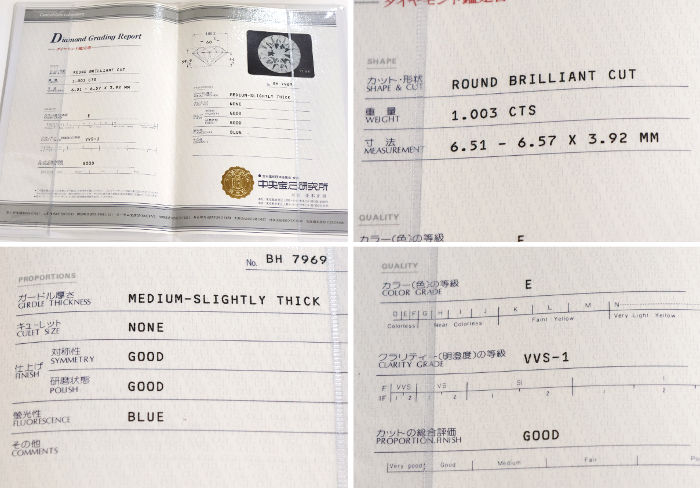

取り合えずブログ用に1枚写真を撮影しました(買取後です)。 1カラットと言っても直径は6ミリ位の大きさです。見てすぐ分かるカラーグレードですが、見た目的に「Eカラー」は絶対取れないと思いました。鑑定書では「E」って書いてますが、良くて「Fカラー」悪くて「Gカラー」という判断をします。「何が根拠だ?」と聞かれるならば、「見てすぐにそう思ったから・・・」ですかね?。お客様から査定値段の意味や理由を聞かれればきっちりと説明させて頂きますが、GIAによって定められている国際的な品質基準であるマスターストーンと比較するまでもありません。

1カラットと言っても直径は6ミリ位の大きさです。見てすぐ分かるカラーグレードですが、見た目的に「Eカラー」は絶対取れないと思いました。鑑定書では「E」って書いてますが、良くて「Fカラー」悪くて「Gカラー」という判断をします。「何が根拠だ?」と聞かれるならば、「見てすぐにそう思ったから・・・」ですかね?。お客様から査定値段の意味や理由を聞かれればきっちりと説明させて頂きますが、GIAによって定められている国際的な品質基準であるマスターストーンと比較するまでもありません。

鑑定書がついていてもルースダイアと鑑定書を関連付けるものはありません。それ故に、鑑定書など無いものとしてカラット計で重さを測ります。 愛用の「精密ポケットスケール」君によると、このダイアは1.02カラットの重さという事が分かります。機材が壊れているのか、品物が違うのかなど分かりませんが、1.003カラットの鑑定書は果たしてこれの物なのだろうか?と変な先入観が芽生えます。こんなことを何度も経験していくと、鑑定書は最後に見た方が「変な思考が働かずに判断がスムーズになる」というのが私の思うところだったりしてます。

愛用の「精密ポケットスケール」君によると、このダイアは1.02カラットの重さという事が分かります。機材が壊れているのか、品物が違うのかなど分かりませんが、1.003カラットの鑑定書は果たしてこれの物なのだろうか?と変な先入観が芽生えます。こんなことを何度も経験していくと、鑑定書は最後に見た方が「変な思考が働かずに判断がスムーズになる」というのが私の思うところだったりしてます。

次に顕微鏡でダイアモンドの内部を観察。 無灯→白色蛍→赤色灯→両方点灯と光のパターンを変更して内部をみますが、インクルージョンは発見できません。この時点では「VVSが取れる」そしてまたカットも「GOOD」が取れるという判断しました。VSクラスだと結構直ぐに何か見えるものですが、VVSの理由を探すのは時間がとてもかかるので深追いしません。この辺は完全な視認検査なので慣れが必要です。

無灯→白色蛍→赤色灯→両方点灯と光のパターンを変更して内部をみますが、インクルージョンは発見できません。この時点では「VVSが取れる」そしてまたカットも「GOOD」が取れるという判断しました。VSクラスだと結構直ぐに何か見えるものですが、VVSの理由を探すのは時間がとてもかかるので深追いしません。この辺は完全な視認検査なので慣れが必要です。

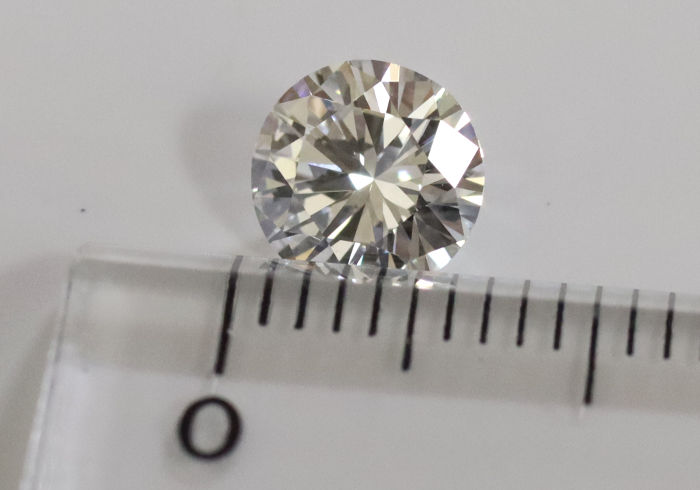

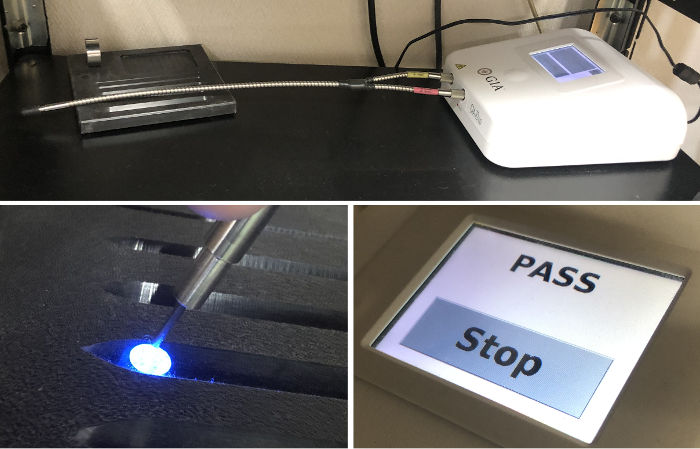

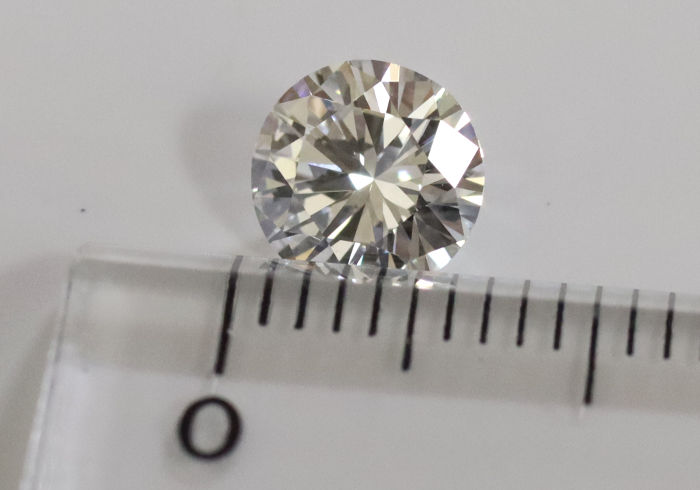

そして疑うべきはⅡ型ダイアモンドの可能性。(Ⅱ型の説明は省きます) 内包物(インクルージョン)が極端に少ない合成ダイアモンドの登場により、天然の品質が優れたダイアモンドを見ると合成を疑う変な時代になりました。この件に関しては「見ても分かるものではない」ので、天然ダイヤモンドと合成(HPHTおよびCVD)ダイヤモンドを区別する宝石検査装置 「GIA iD100」君に判別を依頼します。その結果は「OKよ~~」との事。この機械が無いと良質のダイアモンドに手を出せる環境ではないので重宝します。

内包物(インクルージョン)が極端に少ない合成ダイアモンドの登場により、天然の品質が優れたダイアモンドを見ると合成を疑う変な時代になりました。この件に関しては「見ても分かるものではない」ので、天然ダイヤモンドと合成(HPHTおよびCVD)ダイヤモンドを区別する宝石検査装置 「GIA iD100」君に判別を依頼します。その結果は「OKよ~~」との事。この機械が無いと良質のダイアモンドに手を出せる環境ではないので重宝します。

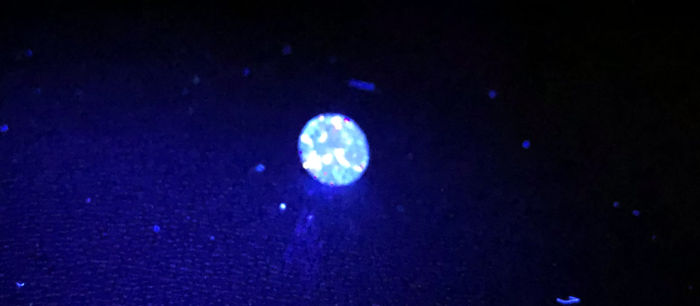

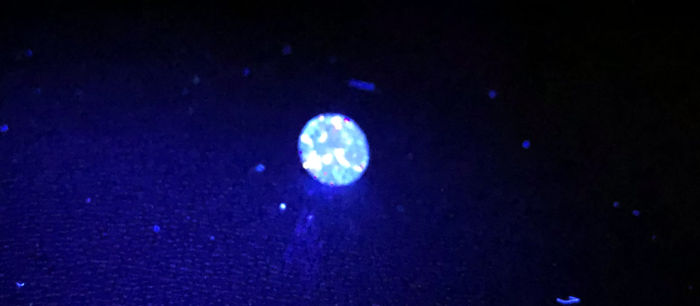

次に蛍光性の確認をします。鑑定書では「BLUE」とありましたが、昔の基準過ぎて私には意味不明。 暗い部屋(金庫)でブラックライトで照らし蛍光性を確認すると、「最悪ストブル(Strong Blue)いくかも」って感じかな。Mediumで収まってくれたらラッキーぐらいで考えます。

暗い部屋(金庫)でブラックライトで照らし蛍光性を確認すると、「最悪ストブル(Strong Blue)いくかも」って感じかな。Mediumで収まってくれたらラッキーぐらいで考えます。

という流れで「1.02カラット」「G VVS2 G」「Strong Blue」は最低でもでるという判断により、これよりもいいダイアモンドである事を想定して、相場を調べた上で査定額を決定します。自分がどのように思うかなど全く無意味な思想で、鑑定機関がこのダイアモンドをどう評価するかを想定し、リスクのギリギリ攻める事が査定金額に大きく影響してきます。ダイアモンドの査定額が店舗によって異なる一つの理由はリスク許容度かも。安い金額だったらアルバイトでも言えますからね。

ダイアモンドの買取ってなんか凄そうなイメージがあるかもしれませんが、正直言って私個人は大したことをしておりません(笑)。見てて分かる通り「機械だより!」な部分が多いのです。「GIA iD100」君がいなければⅡ型(簡単に言えば人工合成ダイアモンド)を掴んでしまいます。愛用の「精密ポケットスケール」君にはいつもお世話になってばかりで、ルースの重さを測るのには欠かせない存在。愛用の「顕微鏡」様はルーペでは見えない何かを鮮明に見せてくれる欠かせない存在です・・・・、なんせ倍率40倍ですから!。ブラックライト様が無ければ、ダイアモンドの内に潜む青さ(蛍光性)など気づきさえしません。こんな道具を次々と仕入れなが最新の情報を常に与えてくれる環境がとても重要で、それってGIA GG(宝石鑑定士)の社長様が作り出した環境なんですよね~。それを理解しているのではっきりと「私は大した事をしてない」と言い切れたりもします。

上記の通り、機材が無いと現在の環境下でダイアモンド査定するのはとても難しい事です。査定するのに「品物を預かる」という店舗が多いのもそんな理由なのではと想像してしまいます。とはいえこのような機材は高額品が多く、ダイアモンドの売買で得られる「粗利」がある程度必要である理由でもあり、その辺はお客様にご理解も頂く必要があるのかも。なので言い訳ではありませんが「1点1点お見積させて頂きます」という姿勢を徹底してます。他よりも査定額が良かったら売ってください!と笑顔で頑張る事が大切かな(笑)。

尚、各種機材についてはブログを始めた頃に紹介しておりますので、ご興味があれば過去ブログをご覧ください。いつもですが話の論点が曲がっていく点はお許しを!。本日は以上でございます。

2022年03月03日

鴫原質店の弟さんです。

今回は数日前に買取させて頂いた腕時計について。 こちらはカルティエのサントス100クロノグラフ(型番W20091X7)という腕時計で、本来ついていた茶色のメーカー純正ベルトを、お客様が自分でベルト交換をし大切に使用していたようです。茶色の純正革ベルトはとても綺麗なので、再販する時に売りやすい商品になりそうかな。

こちらはカルティエのサントス100クロノグラフ(型番W20091X7)という腕時計で、本来ついていた茶色のメーカー純正ベルトを、お客様が自分でベルト交換をし大切に使用していたようです。茶色の純正革ベルトはとても綺麗なので、再販する時に売りやすい商品になりそうかな。

そしてパッと見て違和感を覚えるこのベルトが今回の話の主役です。 この程度の倍率だと確信はできませんが、ルーペなどの倍率で見ると出来の悪い模造品であるとすぐ分かります。この業界で仕事をしていると正直言って偽物など日常的に見るので、いちいち取り上げる事はありません。そしてまた下手に解説すると、その部分を修正して模造品がでてくるので、一般的に偽物情報は開示しません。インターネットに掲載されている「偽物の情報」などは既に昔のもので、誰もが見れる情報などには価値がないのが実情です。そういう理由もあり、「本物はこうだ」とか「偽物はこうだ」は色々面倒なのでやったことはありませんが、今回は見比べる事ができるので、「こんな部分が大切」的なポイントを見て頂こうと思います。「本物」はこうなっているとか、「偽物」がどうなっているという話ではなく、ブランド品が高額である理由として、製造工程やそこに費やす時間を想像してみたり、そしてその精度などを感じて頂ければと思います。

この程度の倍率だと確信はできませんが、ルーペなどの倍率で見ると出来の悪い模造品であるとすぐ分かります。この業界で仕事をしていると正直言って偽物など日常的に見るので、いちいち取り上げる事はありません。そしてまた下手に解説すると、その部分を修正して模造品がでてくるので、一般的に偽物情報は開示しません。インターネットに掲載されている「偽物の情報」などは既に昔のもので、誰もが見れる情報などには価値がないのが実情です。そういう理由もあり、「本物はこうだ」とか「偽物はこうだ」は色々面倒なのでやったことはありませんが、今回は見比べる事ができるので、「こんな部分が大切」的なポイントを見て頂こうと思います。「本物」はこうなっているとか、「偽物」がどうなっているという話ではなく、ブランド品が高額である理由として、製造工程やそこに費やす時間を想像してみたり、そしてその精度などを感じて頂ければと思います。

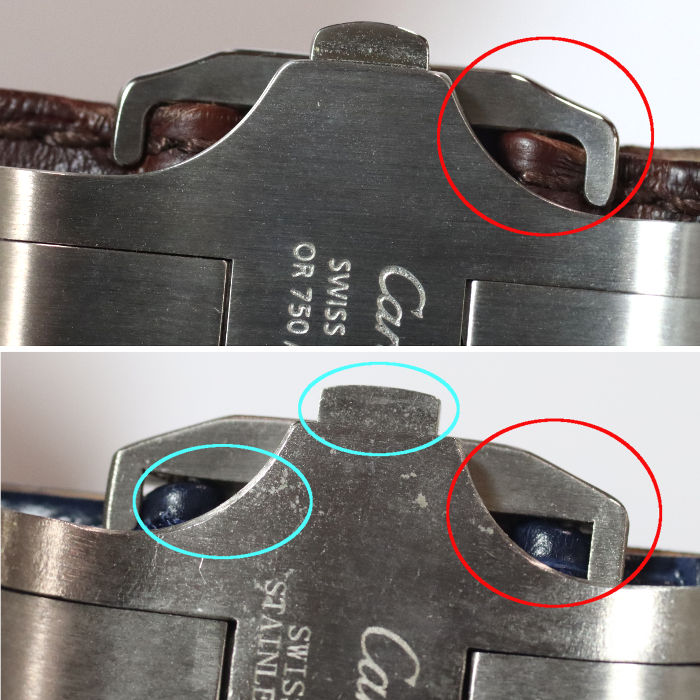

こんな感じてパッと見でとても似ている二つのベルト。 目では気づけないミクロの世界でその違いを確認します。尚、違う部分の詳細解説は省きます事をご理解下さい。

目では気づけないミクロの世界でその違いを確認します。尚、違う部分の詳細解説は省きます事をご理解下さい。

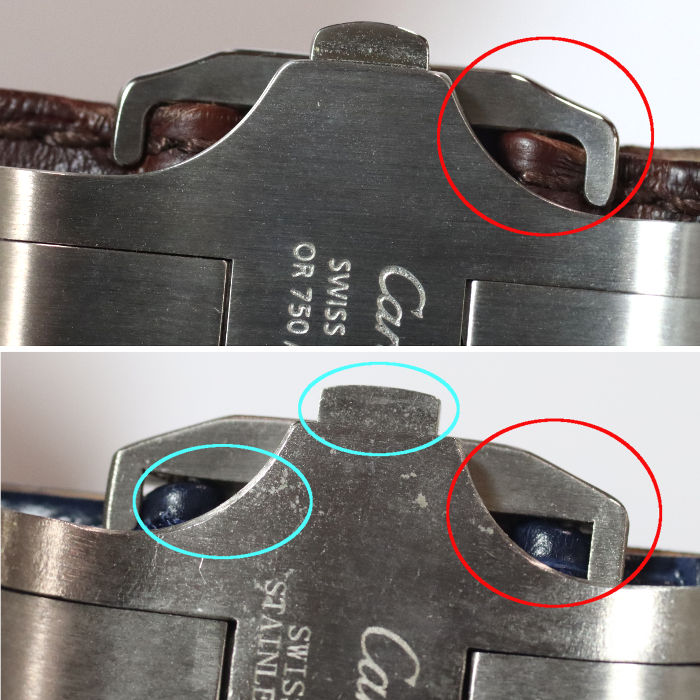

まず最初にロゴが刻印されている部分。 カルティエのロゴがレーザー刻印!。小さな穴の集合体で文字を形成する方法ですが、硬いステンレスに簡単に文字などを刻む一つの手法です。慣れている人がこれを見ると瞬間的に頭に「????」という思考回路が働きます。また突っ込み所として、青いベルトはステンレスで製造されていると書かれており、18金は使わてれいないらしい。バックル表面の金色部分の部分は金メッキか?。見比べると色々と異なる部分が簡単に分かります。

カルティエのロゴがレーザー刻印!。小さな穴の集合体で文字を形成する方法ですが、硬いステンレスに簡単に文字などを刻む一つの手法です。慣れている人がこれを見ると瞬間的に頭に「????」という思考回路が働きます。また突っ込み所として、青いベルトはステンレスで製造されていると書かれており、18金は使わてれいないらしい。バックル表面の金色部分の部分は金メッキか?。見比べると色々と異なる部分が簡単に分かります。

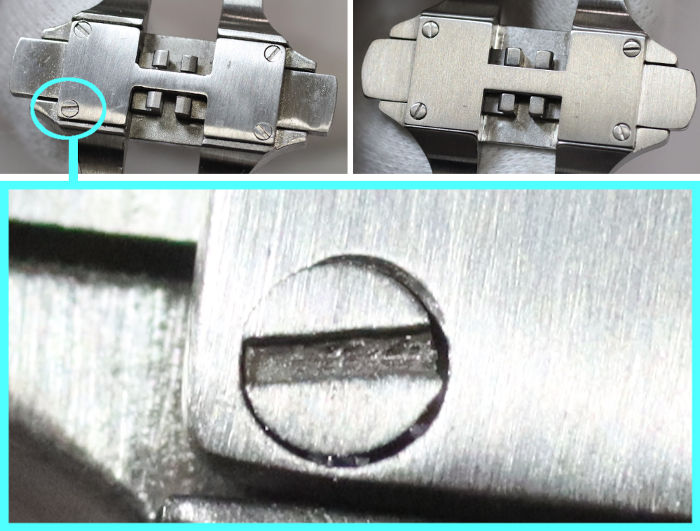

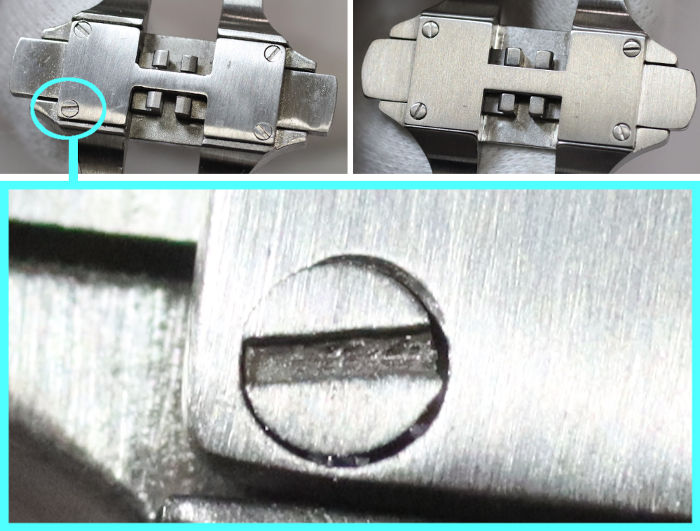

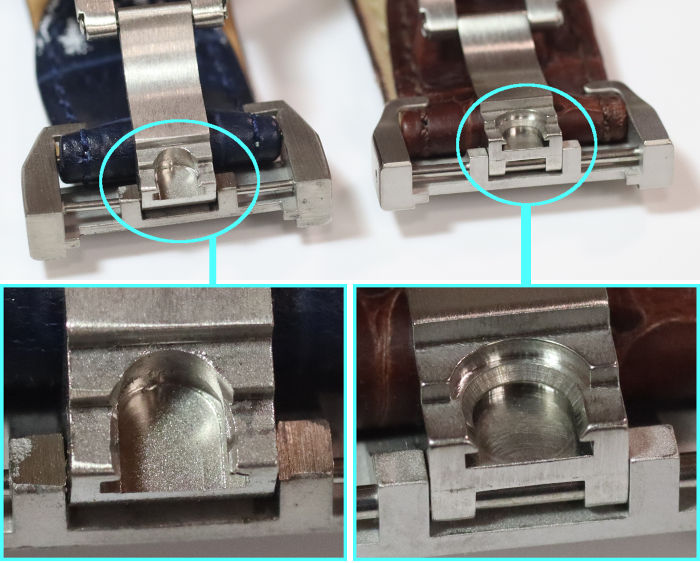

これはクラスプ中央部の拡大画像。 ネジの1カ所を拡大しましたが、こういう部分を眺めると分かり易いですね。尚、このネジの直径は1.5ミリなので肉眼ではこのような隙間は見えません。ネジ穴とネジの大きさを整えるのにどの程度の手間がかかるのか私には分かりませんが、今時では設備さえあれば大した技術や時間はいらなそうに思えます。簡単にいえば、そういう事すら省いているという事ですね。

ネジの1カ所を拡大しましたが、こういう部分を眺めると分かり易いですね。尚、このネジの直径は1.5ミリなので肉眼ではこのような隙間は見えません。ネジ穴とネジの大きさを整えるのにどの程度の手間がかかるのか私には分かりませんが、今時では設備さえあれば大した技術や時間はいらなそうに思えます。簡単にいえば、そういう事すら省いているという事ですね。

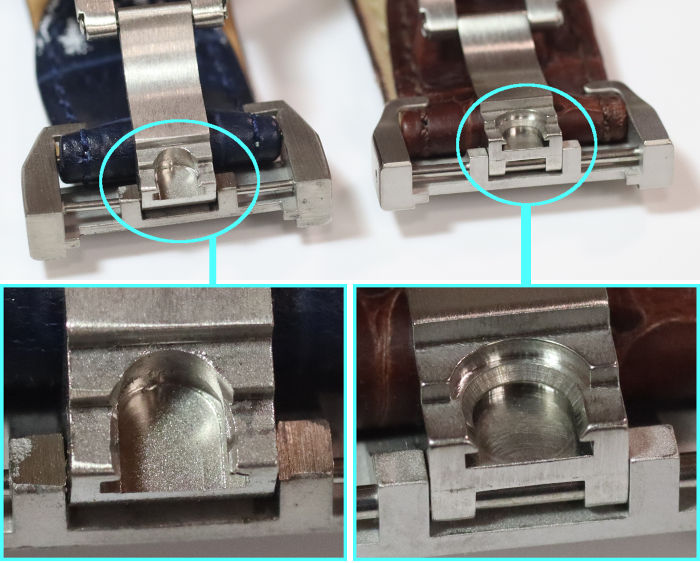

同じくクラスプ中央の金具のアップ画像。 例えば、赤〇のような部分を製造する為に費やす時間(コスト)の差が歴然です。硬度の高いステンレスで意味もなく湾曲させている部分とか断面の滑らかさを見ると、とても手間がかかっている事が分かります。違う箇所など沢山ありすぎるので解説しませんが、青丸の部分なども分かり易いかも。

例えば、赤〇のような部分を製造する為に費やす時間(コスト)の差が歴然です。硬度の高いステンレスで意味もなく湾曲させている部分とか断面の滑らかさを見ると、とても手間がかかっている事が分かります。違う箇所など沢山ありすぎるので解説しませんが、青丸の部分なども分かり易いかも。

こちらはバックル表面の画像。 拡大すると一段とその適当さが目につきます。ま~適当だから製造コストを抑えて安く販売する事が可能で、安いから「これでもいいか」と思う人がいてこういう品物は流通していくので、ある意味でニーズには答えているのかもしれない。正直30センチ離れてればこんなのには気が付かないしね。

拡大すると一段とその適当さが目につきます。ま~適当だから製造コストを抑えて安く販売する事が可能で、安いから「これでもいいか」と思う人がいてこういう品物は流通していくので、ある意味でニーズには答えているのかもしれない。正直30センチ離れてればこんなのには気が付かないしね。

この職業に慣れてくると見る部分が変わってきます。 こういう所って普通の人はまず見ません。そういう部分を敢えて探す事も重要かも。私のように性格が曲がってくる理由は職業柄なのかもしれない・・・・・。

こういう所って普通の人はまず見ません。そういう部分を敢えて探す事も重要かも。私のように性格が曲がってくる理由は職業柄なのかもしれない・・・・・。

こんな感じで拡大して見比べると、この「粗悪品レベル」の模造品だと誰が見ても判断は可能です。当店が加盟しているATF(全国質屋ブランド品協会)では、最新の真贋情報を上記のような資料をネットワーク上で展開し常に確認する事ができます。見た事がない模造品の新製品なども確認でき、昨今の手の込んだ基準外商品は本当に良くできており驚くばかりです。そういう品物がいつ店舗にきていいように、予習を続けることが結構大変だったりするのがこの仕事の特徴かもしれません。インターネット上で「本物」はこうだとか、「偽物」はこうだとかの情報検索が可能な時代ですが、インターネット上に掲載された時点でそういう点に関しては模造品製造業者様もその点を改善するだけなので、情報として意味もない上に更なる出来の良い模造品の開発に貢献しているだけのような気もしてます。ずっと前から続いているこのような真贋判定の「鼬ごっこ」の終焉は一体どこになるのか・・・・。

尚、今回は詳細情報を開示しても市場に影響は全くないと思ったので書いてみました。ただ驚いたのはサントス100用のベルトの模造品がある事かな。これ造ったところでサントス100自体の流通量が少なく、数も売れなさそうなので儲からなそうだと感じるのは私だけか・・・・?。それにどうせ見えない部分なので、わざわざカルティエのロゴなど入れる必要もないと感じるが。ロゴさえ入れなければ法律に触れるような品物ではないのに何とも残念は話だな~と思います。ロゴを入れれば模造品、ロゴが無ければ模倣品ってところかな。

本日は以上でございます。

2022年02月24日

鴫原質店の弟さんです。

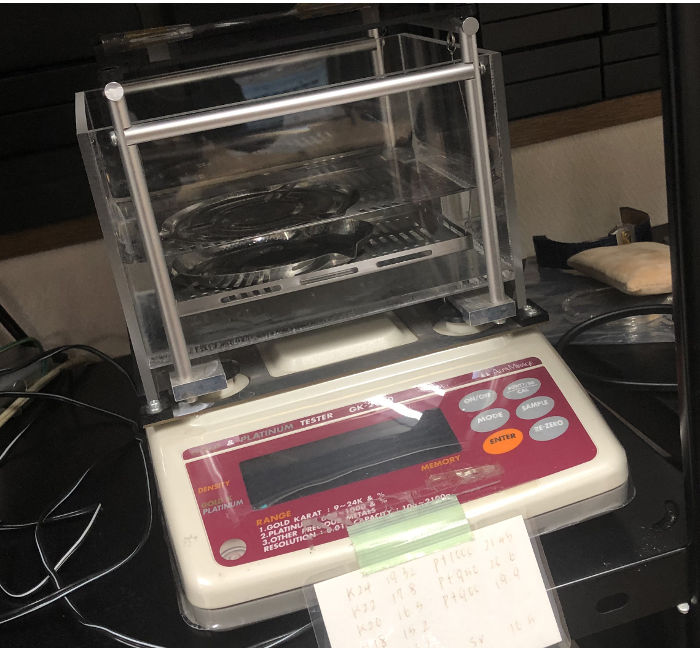

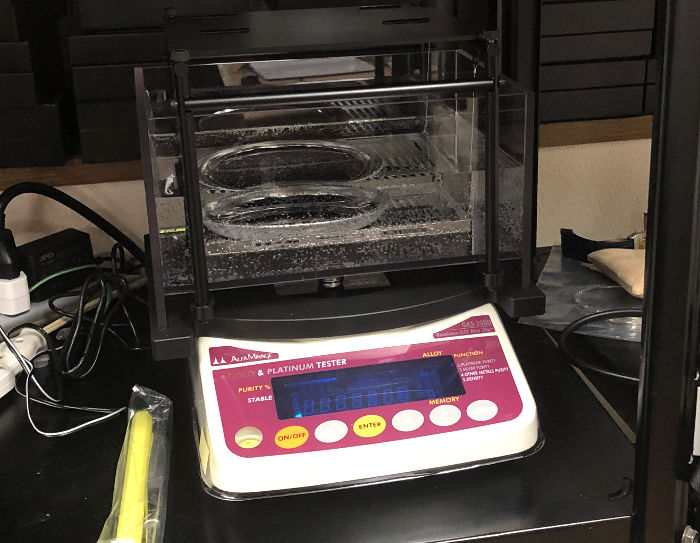

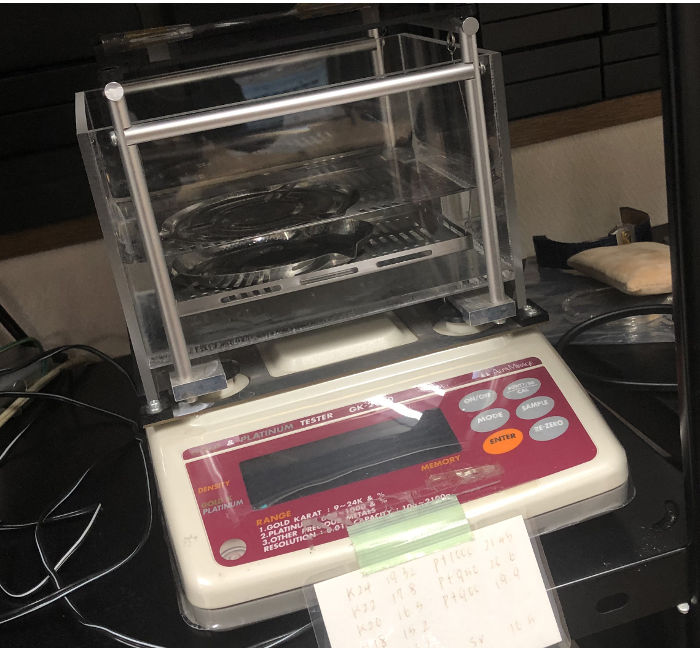

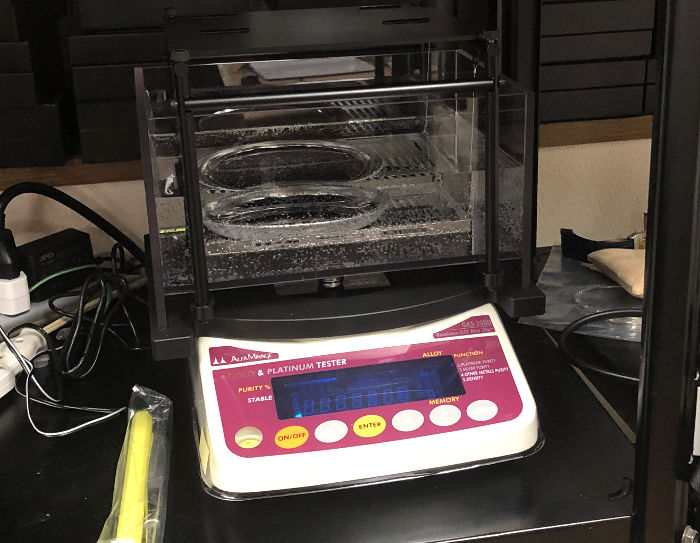

今回は当店に加わった新しいアイテム紹介。 こちらはアルファミラージュ様(公式HP)から購入した「GKS―3000」という金属テスター!!。金属テスターと呼ぶとカッコいいけど、日本語でいうとただの「比重計」です。購入価格は質屋組合割引を受けて20万円チョイとのこと。(高!)

こちらはアルファミラージュ様(公式HP)から購入した「GKS―3000」という金属テスター!!。金属テスターと呼ぶとカッコいいけど、日本語でいうとただの「比重計」です。購入価格は質屋組合割引を受けて20万円チョイとのこと。(高!)

新調の理由は20年程連れ添った比重計「GK―2000」君が調子悪いから(涙)。 どの部分かというと「水中での重さを測る」という重量計としての機能がいかれました。何度やっても水中に沈めた時の重量を軽く計測します。通販で発送する重たい荷物の重量を載せたりし続けたからなあ~?。2キロしか測れない重量計に3キロとか載せたら壊れて当然かも・・・・。比重=(大気中の重さ)÷(大気中の重さー水中の重さ)で判明しますが、この「水中の重さ」を正確に測れない時点で比重計という道具の意味が全くありません。道具はもっと大事に扱ってもらいたいものです。

どの部分かというと「水中での重さを測る」という重量計としての機能がいかれました。何度やっても水中に沈めた時の重量を軽く計測します。通販で発送する重たい荷物の重量を載せたりし続けたからなあ~?。2キロしか測れない重量計に3キロとか載せたら壊れて当然かも・・・・。比重=(大気中の重さ)÷(大気中の重さー水中の重さ)で判明しますが、この「水中の重さ」を正確に測れない時点で比重計という道具の意味が全くありません。道具はもっと大事に扱ってもらいたいものです。

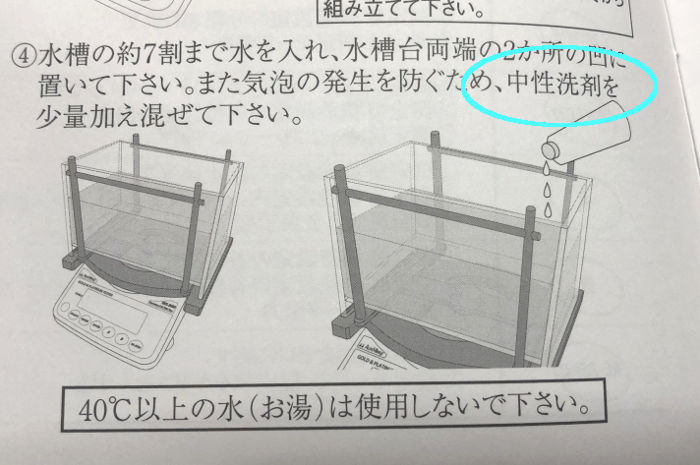

新しい比重計の組立は社長様自らが行いました。 流石は当社一の働き者!。パーツ数は見ての通りたったの数個ですけど、重要な何かがあるかもしれない責任のある仕事です。

流石は当社一の働き者!。パーツ数は見ての通りたったの数個ですけど、重要な何かがあるかもしれない責任のある仕事です。

そして比重計が置いてあった場所に設置! なんだかいつもと何も変わらない風景がそこにありました・・・。「君はいつからそこにいたんだい?」と尋ねたくなるようなそっくりさんで意味不明な愛着が湧いてきます。

なんだかいつもと何も変わらない風景がそこにありました・・・。「君はいつからそこにいたんだい?」と尋ねたくなるようなそっくりさんで意味不明な愛着が湧いてきます。

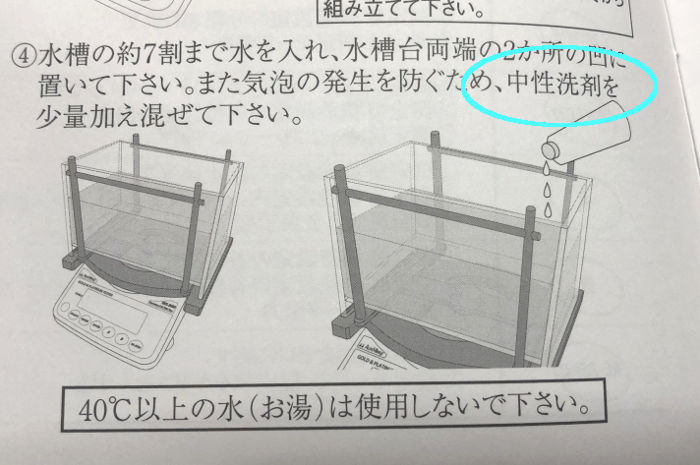

比重計の説明書など読んだことが無かった私ですが面白い事をしりました。 気泡の発生を防ぐのに「中和洗剤」がいいらしい!。今まで知りませんでした。気泡が沢山あるとその浮力により水中での重量がほんの少し軽くなるから案外重要です。

気泡の発生を防ぐのに「中和洗剤」がいいらしい!。今まで知りませんでした。気泡が沢山あるとその浮力により水中での重量がほんの少し軽くなるから案外重要です。

「いい事知ったぜ!」と社長様が少しだけ中和洗剤を投入。 泡だらけでダメじゃん・・・、ってか入れすぎじゃね?(笑)。やり直しの必要を感じてます。

泡だらけでダメじゃん・・・、ってか入れすぎじゃね?(笑)。やり直しの必要を感じてます。

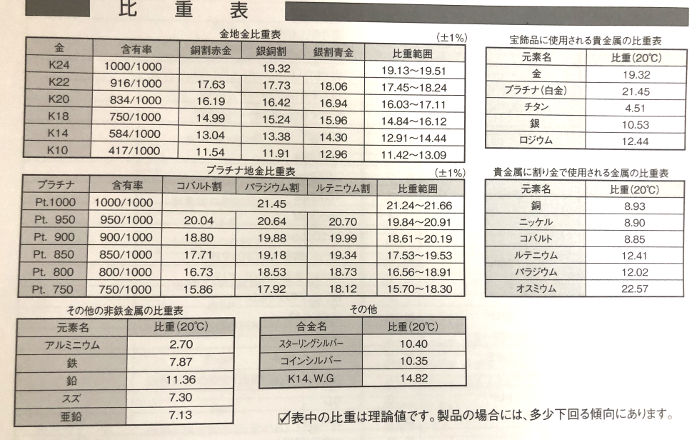

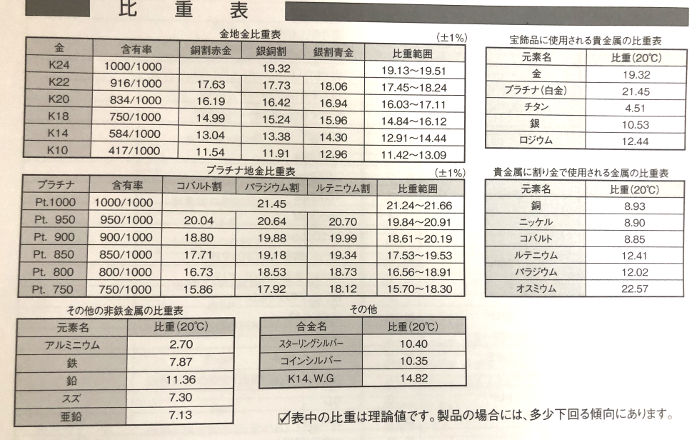

説明書の最後に金属の比重表がありました。 コピーして比重計の傍にでも貼っておきましょう。割金での比重変化が確認できる点はとても便利ですね。

コピーして比重計の傍にでも貼っておきましょう。割金での比重変化が確認できる点はとても便利ですね。

今回は約20年程連れ添った「GK―2000」君に今までのお礼と涙の別れをお伝えします。ただお別れといってもジャンク品として販売するので、次の持ち主に大切にして頂きたいところ。壊れてるのに売れる理由もあり、時間はかかりますが5万円位で修理(調整)も可能なようです。お店には新しいテスターが届いたので、今後の仕事人生は「GKS―3000」君と共に歩んで行きましょう!。この子が私達と関わる最後の比重計であって欲しいと思います。道具は大切に使いましょうね!。

本日は以上でございます。

バブル期に300万円で購入したというアピール度が不気味なオーラ―を感じます(笑)。そしてまた「E、VVS1、G」という表示は、不慣れな人には大きなプレッシャーになるかもしれません。

バブル期に300万円で購入したというアピール度が不気味なオーラ―を感じます(笑)。そしてまた「E、VVS1、G」という表示は、不慣れな人には大きなプレッシャーになるかもしれません。 ただ今回は外側にメモでしっかり書いてあったので最初に見ました。1.003カラットの「E VVS1 G」で蛍光性「BLUE」ですか。中央宝石研究所が発行してるものですが、昔の鑑定書は当てにできません。(その理由は省きます・・・。)そしてまた、これがこのルースの鑑定書である証拠などどこにもありませんので、ハッキリ言って無意味です。「見なきゃ良かった」とマジで思います。

ただ今回は外側にメモでしっかり書いてあったので最初に見ました。1.003カラットの「E VVS1 G」で蛍光性「BLUE」ですか。中央宝石研究所が発行してるものですが、昔の鑑定書は当てにできません。(その理由は省きます・・・。)そしてまた、これがこのルースの鑑定書である証拠などどこにもありませんので、ハッキリ言って無意味です。「見なきゃ良かった」とマジで思います。 1カラットと言っても直径は6ミリ位の大きさです。見てすぐ分かるカラーグレードですが、見た目的に「Eカラー」は絶対取れないと思いました。鑑定書では「E」って書いてますが、良くて「Fカラー」悪くて「Gカラー」という判断をします。「何が根拠だ?」と聞かれるならば、「見てすぐにそう思ったから・・・」ですかね?。お客様から査定値段の意味や理由を聞かれればきっちりと説明させて頂きますが、GIAによって定められている国際的な品質基準であるマスターストーンと比較するまでもありません。

1カラットと言っても直径は6ミリ位の大きさです。見てすぐ分かるカラーグレードですが、見た目的に「Eカラー」は絶対取れないと思いました。鑑定書では「E」って書いてますが、良くて「Fカラー」悪くて「Gカラー」という判断をします。「何が根拠だ?」と聞かれるならば、「見てすぐにそう思ったから・・・」ですかね?。お客様から査定値段の意味や理由を聞かれればきっちりと説明させて頂きますが、GIAによって定められている国際的な品質基準であるマスターストーンと比較するまでもありません。 愛用の「精密ポケットスケール」君によると、このダイアは1.02カラットの重さという事が分かります。機材が壊れているのか、品物が違うのかなど分かりませんが、1.003カラットの鑑定書は果たしてこれの物なのだろうか?と変な先入観が芽生えます。こんなことを何度も経験していくと、鑑定書は最後に見た方が「変な思考が働かずに判断がスムーズになる」というのが私の思うところだったりしてます。

愛用の「精密ポケットスケール」君によると、このダイアは1.02カラットの重さという事が分かります。機材が壊れているのか、品物が違うのかなど分かりませんが、1.003カラットの鑑定書は果たしてこれの物なのだろうか?と変な先入観が芽生えます。こんなことを何度も経験していくと、鑑定書は最後に見た方が「変な思考が働かずに判断がスムーズになる」というのが私の思うところだったりしてます。 無灯→白色蛍→赤色灯→両方点灯と光のパターンを変更して内部をみますが、インクルージョンは発見できません。この時点では「VVSが取れる」そしてまたカットも「GOOD」が取れるという判断しました。VSクラスだと結構直ぐに何か見えるものですが、VVSの理由を探すのは時間がとてもかかるので深追いしません。この辺は完全な視認検査なので慣れが必要です。

無灯→白色蛍→赤色灯→両方点灯と光のパターンを変更して内部をみますが、インクルージョンは発見できません。この時点では「VVSが取れる」そしてまたカットも「GOOD」が取れるという判断しました。VSクラスだと結構直ぐに何か見えるものですが、VVSの理由を探すのは時間がとてもかかるので深追いしません。この辺は完全な視認検査なので慣れが必要です。 内包物(インクルージョン)が極端に少ない合成ダイアモンドの登場により、天然の品質が優れたダイアモンドを見ると合成を疑う変な時代になりました。この件に関しては「見ても分かるものではない」ので、天然ダイヤモンドと合成(HPHTおよびCVD)ダイヤモンドを区別する宝石検査装置 「GIA iD100」君に判別を依頼します。その結果は「OKよ~~」との事。この機械が無いと良質のダイアモンドに手を出せる環境ではないので重宝します。

内包物(インクルージョン)が極端に少ない合成ダイアモンドの登場により、天然の品質が優れたダイアモンドを見ると合成を疑う変な時代になりました。この件に関しては「見ても分かるものではない」ので、天然ダイヤモンドと合成(HPHTおよびCVD)ダイヤモンドを区別する宝石検査装置 「GIA iD100」君に判別を依頼します。その結果は「OKよ~~」との事。この機械が無いと良質のダイアモンドに手を出せる環境ではないので重宝します。 暗い部屋(金庫)でブラックライトで照らし蛍光性を確認すると、「最悪ストブル(Strong Blue)いくかも」って感じかな。Mediumで収まってくれたらラッキーぐらいで考えます。

暗い部屋(金庫)でブラックライトで照らし蛍光性を確認すると、「最悪ストブル(Strong Blue)いくかも」って感じかな。Mediumで収まってくれたらラッキーぐらいで考えます。

こちらはカルティエのサントス100クロノグラフ(型番W20091X7)という腕時計で、本来ついていた茶色のメーカー純正ベルトを、お客様が自分でベルト交換をし大切に使用していたようです。茶色の純正革ベルトはとても綺麗なので、再販する時に売りやすい商品になりそうかな。

こちらはカルティエのサントス100クロノグラフ(型番W20091X7)という腕時計で、本来ついていた茶色のメーカー純正ベルトを、お客様が自分でベルト交換をし大切に使用していたようです。茶色の純正革ベルトはとても綺麗なので、再販する時に売りやすい商品になりそうかな。 この程度の倍率だと確信はできませんが、ルーペなどの倍率で見ると出来の悪い模造品であるとすぐ分かります。この業界で仕事をしていると正直言って偽物など日常的に見るので、いちいち取り上げる事はありません。そしてまた下手に解説すると、その部分を修正して模造品がでてくるので、一般的に偽物情報は開示しません。インターネットに掲載されている「偽物の情報」などは既に昔のもので、誰もが見れる情報などには価値がないのが実情です。そういう理由もあり、「本物はこうだ」とか「偽物はこうだ」は色々面倒なのでやったことはありませんが、今回は見比べる事ができるので、「こんな部分が大切」的なポイントを見て頂こうと思います。「本物」はこうなっているとか、「偽物」がどうなっているという話ではなく、ブランド品が高額である理由として、製造工程やそこに費やす時間を想像してみたり、そしてその精度などを感じて頂ければと思います。

この程度の倍率だと確信はできませんが、ルーペなどの倍率で見ると出来の悪い模造品であるとすぐ分かります。この業界で仕事をしていると正直言って偽物など日常的に見るので、いちいち取り上げる事はありません。そしてまた下手に解説すると、その部分を修正して模造品がでてくるので、一般的に偽物情報は開示しません。インターネットに掲載されている「偽物の情報」などは既に昔のもので、誰もが見れる情報などには価値がないのが実情です。そういう理由もあり、「本物はこうだ」とか「偽物はこうだ」は色々面倒なのでやったことはありませんが、今回は見比べる事ができるので、「こんな部分が大切」的なポイントを見て頂こうと思います。「本物」はこうなっているとか、「偽物」がどうなっているという話ではなく、ブランド品が高額である理由として、製造工程やそこに費やす時間を想像してみたり、そしてその精度などを感じて頂ければと思います。 目では気づけないミクロの世界でその違いを確認します。尚、違う部分の詳細解説は省きます事をご理解下さい。

目では気づけないミクロの世界でその違いを確認します。尚、違う部分の詳細解説は省きます事をご理解下さい。 カルティエのロゴがレーザー刻印!。小さな穴の集合体で文字を形成する方法ですが、硬いステンレスに簡単に文字などを刻む一つの手法です。慣れている人がこれを見ると瞬間的に頭に「????」という思考回路が働きます。また突っ込み所として、青いベルトはステンレスで製造されていると書かれており、18金は使わてれいないらしい。バックル表面の金色部分の部分は金メッキか?。見比べると色々と異なる部分が簡単に分かります。

カルティエのロゴがレーザー刻印!。小さな穴の集合体で文字を形成する方法ですが、硬いステンレスに簡単に文字などを刻む一つの手法です。慣れている人がこれを見ると瞬間的に頭に「????」という思考回路が働きます。また突っ込み所として、青いベルトはステンレスで製造されていると書かれており、18金は使わてれいないらしい。バックル表面の金色部分の部分は金メッキか?。見比べると色々と異なる部分が簡単に分かります。 ネジの1カ所を拡大しましたが、こういう部分を眺めると分かり易いですね。尚、このネジの直径は1.5ミリなので肉眼ではこのような隙間は見えません。ネジ穴とネジの大きさを整えるのにどの程度の手間がかかるのか私には分かりませんが、今時では設備さえあれば大した技術や時間はいらなそうに思えます。簡単にいえば、そういう事すら省いているという事ですね。

ネジの1カ所を拡大しましたが、こういう部分を眺めると分かり易いですね。尚、このネジの直径は1.5ミリなので肉眼ではこのような隙間は見えません。ネジ穴とネジの大きさを整えるのにどの程度の手間がかかるのか私には分かりませんが、今時では設備さえあれば大した技術や時間はいらなそうに思えます。簡単にいえば、そういう事すら省いているという事ですね。 例えば、赤〇のような部分を製造する為に費やす時間(コスト)の差が歴然です。硬度の高いステンレスで意味もなく湾曲させている部分とか断面の滑らかさを見ると、とても手間がかかっている事が分かります。違う箇所など沢山ありすぎるので解説しませんが、青丸の部分なども分かり易いかも。

例えば、赤〇のような部分を製造する為に費やす時間(コスト)の差が歴然です。硬度の高いステンレスで意味もなく湾曲させている部分とか断面の滑らかさを見ると、とても手間がかかっている事が分かります。違う箇所など沢山ありすぎるので解説しませんが、青丸の部分なども分かり易いかも。 拡大すると一段とその適当さが目につきます。ま~適当だから製造コストを抑えて安く販売する事が可能で、安いから「これでもいいか」と思う人がいてこういう品物は流通していくので、ある意味でニーズには答えているのかもしれない。正直30センチ離れてればこんなのには気が付かないしね。

拡大すると一段とその適当さが目につきます。ま~適当だから製造コストを抑えて安く販売する事が可能で、安いから「これでもいいか」と思う人がいてこういう品物は流通していくので、ある意味でニーズには答えているのかもしれない。正直30センチ離れてればこんなのには気が付かないしね。 こういう所って普通の人はまず見ません。そういう部分を敢えて探す事も重要かも。私のように性格が曲がってくる理由は職業柄なのかもしれない・・・・・。

こういう所って普通の人はまず見ません。そういう部分を敢えて探す事も重要かも。私のように性格が曲がってくる理由は職業柄なのかもしれない・・・・・。 こちらはアルファミラージュ様(

こちらはアルファミラージュ様( どの部分かというと「水中での重さを測る」という重量計としての機能がいかれました。何度やっても水中に沈めた時の重量を軽く計測します。通販で発送する重たい荷物の重量を載せたりし続けたからなあ~?。2キロしか測れない重量計に3キロとか載せたら壊れて当然かも・・・・。比重=(大気中の重さ)÷(大気中の重さー水中の重さ)で判明しますが、この「水中の重さ」を正確に測れない時点で比重計という道具の意味が全くありません。道具はもっと大事に扱ってもらいたいものです。

どの部分かというと「水中での重さを測る」という重量計としての機能がいかれました。何度やっても水中に沈めた時の重量を軽く計測します。通販で発送する重たい荷物の重量を載せたりし続けたからなあ~?。2キロしか測れない重量計に3キロとか載せたら壊れて当然かも・・・・。比重=(大気中の重さ)÷(大気中の重さー水中の重さ)で判明しますが、この「水中の重さ」を正確に測れない時点で比重計という道具の意味が全くありません。道具はもっと大事に扱ってもらいたいものです。 流石は当社一の働き者!。パーツ数は見ての通りたったの数個ですけど、重要な何かがあるかもしれない責任のある仕事です。

流石は当社一の働き者!。パーツ数は見ての通りたったの数個ですけど、重要な何かがあるかもしれない責任のある仕事です。 なんだかいつもと何も変わらない風景がそこにありました・・・。「君はいつからそこにいたんだい?」と尋ねたくなるようなそっくりさんで意味不明な愛着が湧いてきます。

なんだかいつもと何も変わらない風景がそこにありました・・・。「君はいつからそこにいたんだい?」と尋ねたくなるようなそっくりさんで意味不明な愛着が湧いてきます。 気泡の発生を防ぐのに「中和洗剤」がいいらしい!。今まで知りませんでした。気泡が沢山あるとその浮力により水中での重量がほんの少し軽くなるから案外重要です。

気泡の発生を防ぐのに「中和洗剤」がいいらしい!。今まで知りませんでした。気泡が沢山あるとその浮力により水中での重量がほんの少し軽くなるから案外重要です。 泡だらけでダメじゃん・・・、ってか入れすぎじゃね?(笑)。やり直しの必要を感じてます。

泡だらけでダメじゃん・・・、ってか入れすぎじゃね?(笑)。やり直しの必要を感じてます。 コピーして比重計の傍にでも貼っておきましょう。割金での比重変化が確認できる点はとても便利ですね。

コピーして比重計の傍にでも貼っておきましょう。割金での比重変化が確認できる点はとても便利ですね。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。