質屋のスタッフブログ

2026年02月21日

鴫原質店の弟さんです。

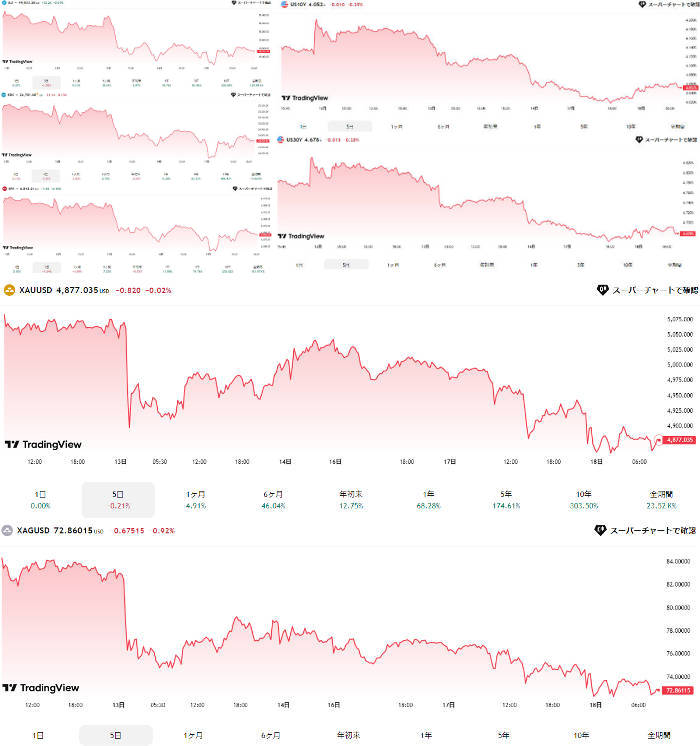

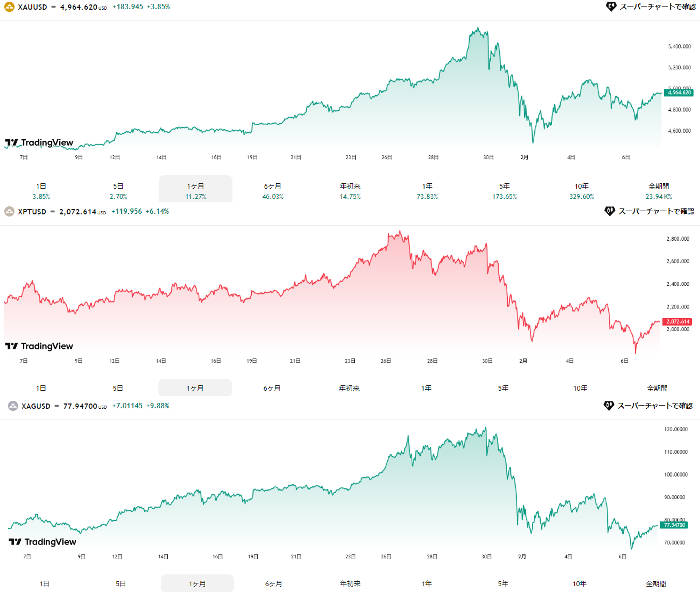

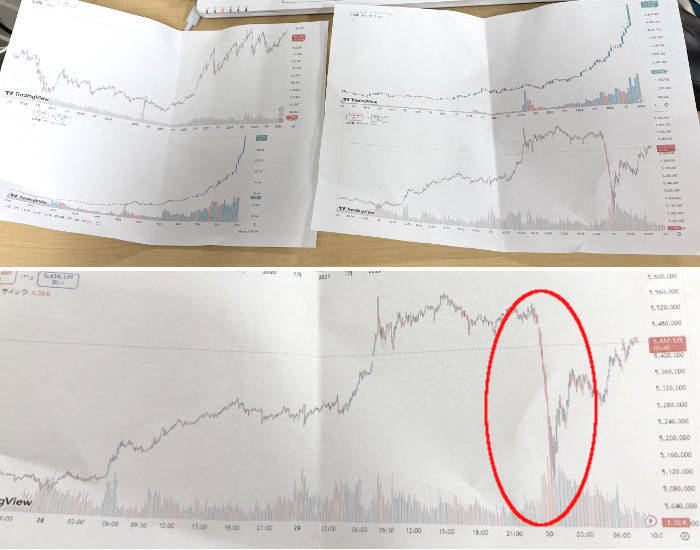

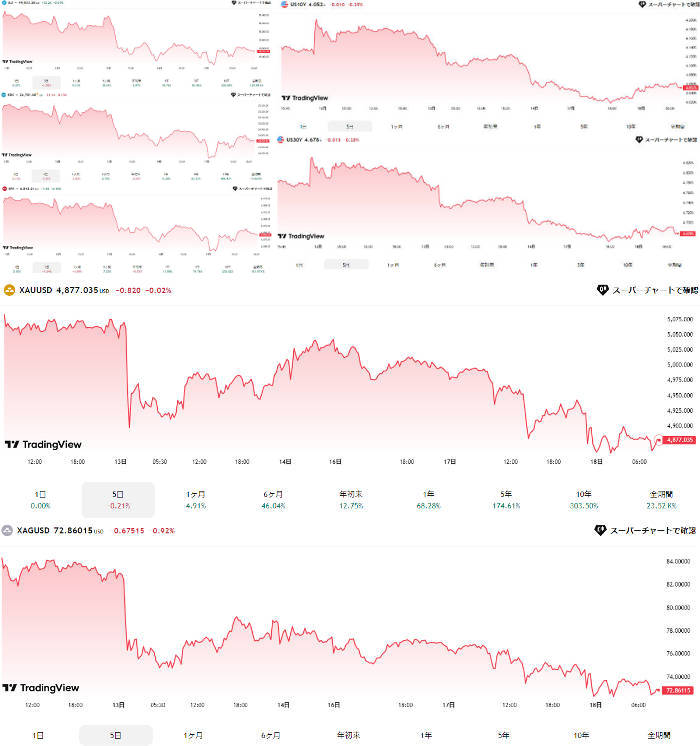

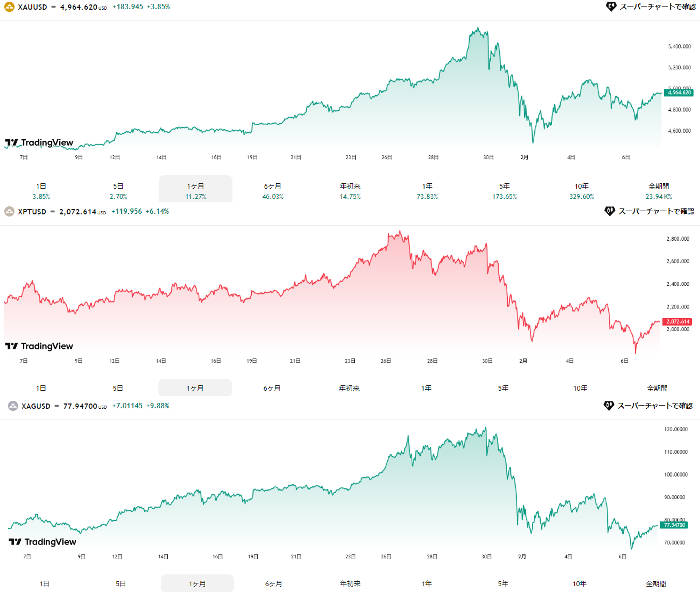

先週末からの観察事項がこれ。 表示は「米国債10年と30年の国債利回り」と「米株価指数3つ」と「ゴールドとシルバー」の先週末から週中までの5日間。世の中の流れが見えた綺麗な相関関係だけど、「安全資産」とは何だろう・・・そしてどれだろう?。そんな事を考えた5日間のような気がしてます。先に書きますが、チャートはトレビュ(こちら)、一つは米国のFEDから(※リンクは怖くて張れません)。

表示は「米国債10年と30年の国債利回り」と「米株価指数3つ」と「ゴールドとシルバー」の先週末から週中までの5日間。世の中の流れが見えた綺麗な相関関係だけど、「安全資産」とは何だろう・・・そしてどれだろう?。そんな事を考えた5日間のような気がしてます。先に書きますが、チャートはトレビュ(こちら)、一つは米国のFEDから(※リンクは怖くて張れません)。

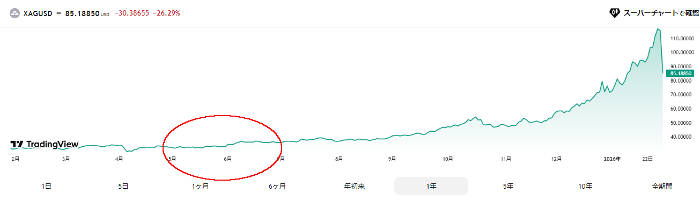

因みに金と銀に関して「同じ動きしてるね~」など書いてましたが、市場関係者の中で「金と銀の交換比率」が何となく形成された雰囲気です。投資バロメーターの話で「ゴールド・シルバー・レシオ」と呼ばれるそうです。こちらの表示は今朝から5日前までの値動き。 ゴールド1グラムに対してシルバー20グラムで価値形成をしてきた歴史を何度か取り上げてますが、銀価格の約65倍前後が金価格というのが現状の大まかなルールっぽい。ま~ペーパーシルバー(ネットで買う指数)の上値に限界があるので、いつまでも(上昇下落時)にこの比率が維持するとは思えないけど、何が起きても不思議じゃない。今どきのルールって事ですが、すぐに変わる可能性もあり、どうなるか見守りましょう。シルバーは中東情勢もあり、1日で7.7%も上昇しましたが、毎日小さな宝くじを眺めてるようで本当に飽きないや。シルバーが1オンス40ドル付近で金銀比率が20倍になる可能性・・・さて、その時のゴールドは1オンス何ドル?・・・という下の想定もしておきたいところでもありますね。どうなるかなんて分かんないし。

ゴールド1グラムに対してシルバー20グラムで価値形成をしてきた歴史を何度か取り上げてますが、銀価格の約65倍前後が金価格というのが現状の大まかなルールっぽい。ま~ペーパーシルバー(ネットで買う指数)の上値に限界があるので、いつまでも(上昇下落時)にこの比率が維持するとは思えないけど、何が起きても不思議じゃない。今どきのルールって事ですが、すぐに変わる可能性もあり、どうなるか見守りましょう。シルバーは中東情勢もあり、1日で7.7%も上昇しましたが、毎日小さな宝くじを眺めてるようで本当に飽きないや。シルバーが1オンス40ドル付近で金銀比率が20倍になる可能性・・・さて、その時のゴールドは1オンス何ドル?・・・という下の想定もしておきたいところでもありますね。どうなるかなんて分かんないし。

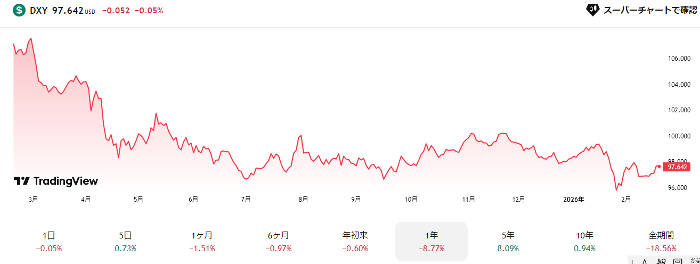

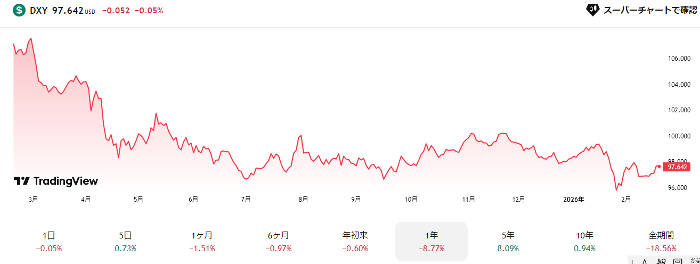

色々ありながらも1年間、価値を維持した「ドル」(ドル指数)でした。 元々はこの数値が下がり続ける事でゴールド上昇の空想物語を書いてたけど、ゴールドはもっと先に動いていきました。金利が低くなればこの指数は下がる可能性があるけど、「さて?」先読みで動く金融市場方々は、現在のゴールド価格をどう見てるのだろう。一番上の米国債が買われたタイミングで金属さん達は下がってるけど、どうなるかな~?。ただし、この指数が下がっていくという「思い込み」が全ての物語の起点なので、上がる可能性もある点は注意。

元々はこの数値が下がり続ける事でゴールド上昇の空想物語を書いてたけど、ゴールドはもっと先に動いていきました。金利が低くなればこの指数は下がる可能性があるけど、「さて?」先読みで動く金融市場方々は、現在のゴールド価格をどう見てるのだろう。一番上の米国債が買われたタイミングで金属さん達は下がってるけど、どうなるかな~?。ただし、この指数が下がっていくという「思い込み」が全ての物語の起点なので、上がる可能性もある点は注意。

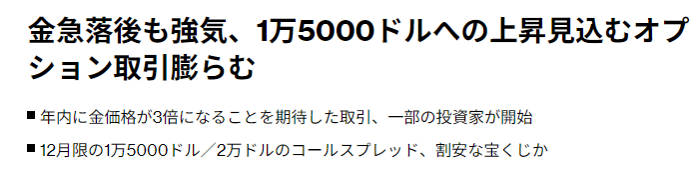

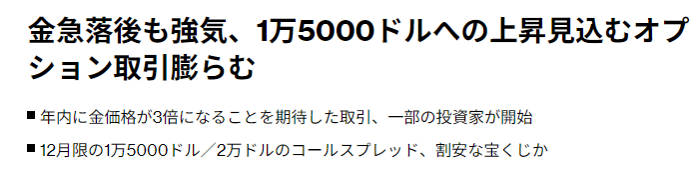

そんな中、今週中頃のブルームバーグの記事で面白いものがありました。 ゴールド価格が年末までに【3倍!】っていいですね~~(笑)。「いけ~~!上がれ~~~!」とも思う一方で【安い宝くじ】との表現が笑える。その「確率」みたいなものが極端に低いから、当たったら配当がでかい・・・という賭け事の話です。何でも賭け事にするアメリカ人っぽい。

ゴールド価格が年末までに【3倍!】っていいですね~~(笑)。「いけ~~!上がれ~~~!」とも思う一方で【安い宝くじ】との表現が笑える。その「確率」みたいなものが極端に低いから、当たったら配当がでかい・・・という賭け事の話です。何でも賭け事にするアメリカ人っぽい。

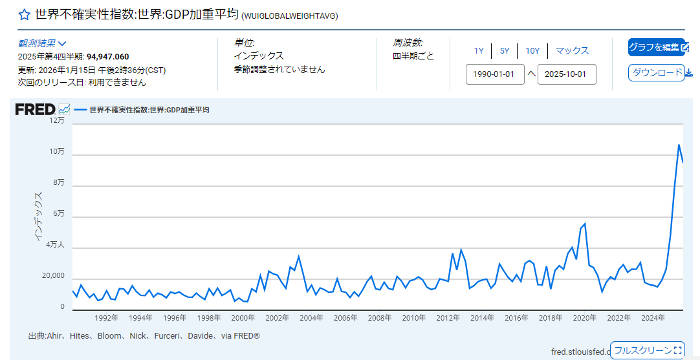

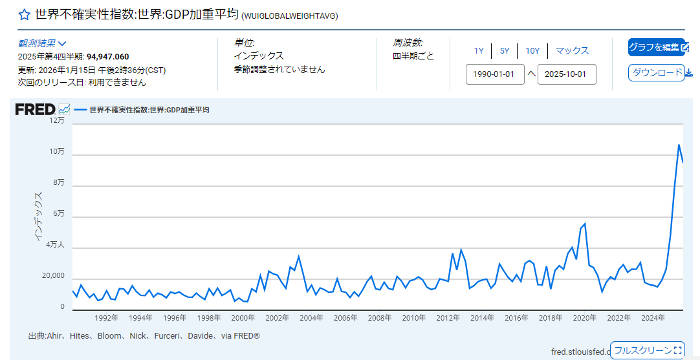

そしてここ数週間で相当の話題になったGDP加重平均。米国様のFREDのページを和訳して表示してます。(※もう何でもありの時代です) 一極集中の一部が「ポツン」と折れて下がり出した・・・。空想する事や意味する事は中々難しいけど、色々と動きが確認できるところもある一方で、貴金属の位置づけがイマイチ分かんないところです。長い歴史の中では、一部の金属が高値を付けた約半年後に色々と問題が起きましたが、今は大体半分位経過した頃か?。「普通は」とか「今までは」とかそんな観点がジャマだけど、今回はどうなるんだろう。

一極集中の一部が「ポツン」と折れて下がり出した・・・。空想する事や意味する事は中々難しいけど、色々と動きが確認できるところもある一方で、貴金属の位置づけがイマイチ分かんないところです。長い歴史の中では、一部の金属が高値を付けた約半年後に色々と問題が起きましたが、今は大体半分位経過した頃か?。「普通は」とか「今までは」とかそんな観点がジャマだけど、今回はどうなるんだろう。

ここ数日の世界主要国のトップのリーダーの発言として「1945年以降の戦後秩序の崩壊」「新たな地政学の時代の始まり」など、歴史に名を残しそうな発言が多かった。平和を祈り続けてハヤ数年、国内でさえそんな話がポロポロとでるようになってるし、かなりやな感じ(汗)。そして「円」に関しても、実質実効為替レートが1970年よりも【下】になってる事実をみて「物価高」で物事が片付いてるのが摩訶不思議です(※どうすんだろ?)。通貨価値も金属もそうだけど、原油価格などもひと月で10%も上昇してるし、世の中の全てが賭博場にさえ感じてます。そういう目線で見るから特にそう見えてる可能性もあるけど、今までもず~っとこうやって世の中動いてのでしょうね。来週も色々と荒れそうで、世の中鑑賞してるだけで暇しなさそうだ。平和を祈るも・・・無理っぽく思え悲しい(哀)。

本日は以上でございます。

2026年02月07日

鴫原質店の弟さんです。

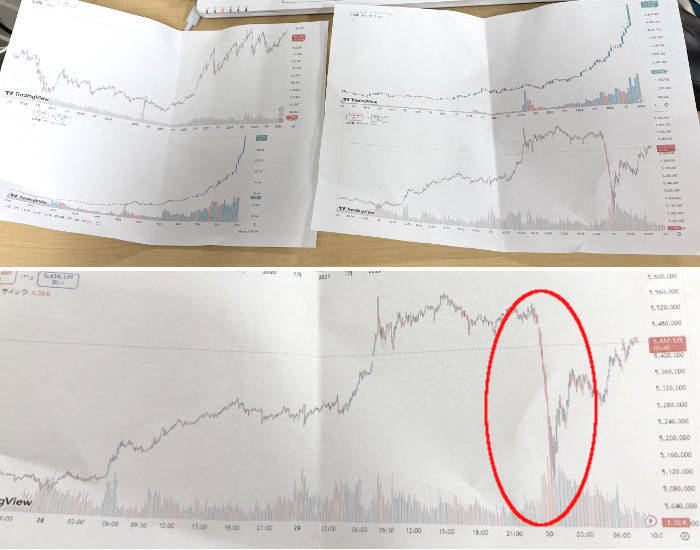

金属相場が荒れており、仕事もメンタルも忙しい日々が続きました。先週のアッと驚く価格下落から、次の日にはすぐ反転したゴールド相場。前回使った先物チャートをそのまま使用させて頂こうかな。 次の日には赤〇の部分でサクッと上昇してくれ、上昇スピードは速かった。変動の激しい相場に一喜一憂する事などせず淡々と眺める事が大事ですね。

次の日には赤〇の部分でサクッと上昇してくれ、上昇スピードは速かった。変動の激しい相場に一喜一憂する事などせず淡々と眺める事が大事ですね。

表示させるのは皆が愛する「金」「銀」「プラチナ」。 「元素」群として鑑賞すると面白く、ここ暫くの動きは綺麗に相関性が見られ、パラジウムや銅なども下落タイミングは同じでした。各金属の相場の上下を解説する報道なども目につきますが、個別に後付けの解説をすることに、今のタイミングでは意味が無さそう。だってさ~全部同じ動きしてるモン!。ひと月の値動きでこれだけ相関関係が見れる状況こそ、その相場の異常さを物語ってる気さえします。

「元素」群として鑑賞すると面白く、ここ暫くの動きは綺麗に相関性が見られ、パラジウムや銅なども下落タイミングは同じでした。各金属の相場の上下を解説する報道なども目につきますが、個別に後付けの解説をすることに、今のタイミングでは意味が無さそう。だってさ~全部同じ動きしてるモン!。ひと月の値動きでこれだけ相関関係が見れる状況こそ、その相場の異常さを物語ってる気さえします。

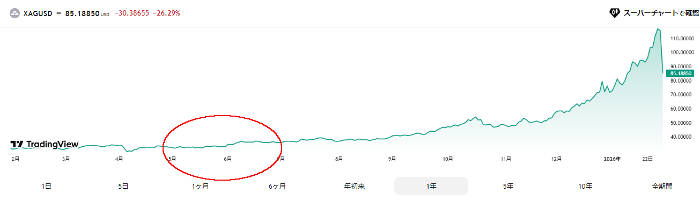

結構前からチョイチョイ取り上げた銀ですが、上が3カ月、下が50年。値動きは面白いけど、歴史を見る限りはまだ高いところにあり、さてどうなりますかね?。 市場規模が小さい「銀市場」が他の金属と同じ動きをしてる理由が謎(・・? だけど、理由を考えるのも面白い。ただ、ペーパーシルバー(※ネットで買える指数)が価格指標にはなるも、実物に代える事は恐らくできず、しかもその市場の一つが2月に閉鎖されるとかなんとか・・・。さて、その時の価格と他金属相場はどうなるんだろ?。色々考えるのって楽しいです。最高価格から下がるまでの時間が意外に短かったように感じたけど、これから先の銀の適正価格を決める大事なイベントなのかもしれない。

市場規模が小さい「銀市場」が他の金属と同じ動きをしてる理由が謎(・・? だけど、理由を考えるのも面白い。ただ、ペーパーシルバー(※ネットで買える指数)が価格指標にはなるも、実物に代える事は恐らくできず、しかもその市場の一つが2月に閉鎖されるとかなんとか・・・。さて、その時の価格と他金属相場はどうなるんだろ?。色々考えるのって楽しいです。最高価格から下がるまでの時間が意外に短かったように感じたけど、これから先の銀の適正価格を決める大事なイベントなのかもしれない。

そして国内金属価格に関係する円の価値について。10月位だったか、初動はこんな感じって見てましたが変わらずです。 円安方向を継続して進み、理由は多くの方が色々と私見を語るようになりました。世界中の情報発信者がこの現象を見続けているけど、国内はとても穏やかです。対ユーロにしても対豪ドルにしても、トレーディングビューで確認できる歴史上では最安通貨を更新中してるのはどうなんだ?。さつき先生(財務大臣)がいる限り、この傾向が続くとは思えないけど(※妄想)、今の状況は「何をしたいか」がイマイチ言語化されておらず、分かりづらい事が原因の一つではなかろうか?などとも【思いたい】。

円安方向を継続して進み、理由は多くの方が色々と私見を語るようになりました。世界中の情報発信者がこの現象を見続けているけど、国内はとても穏やかです。対ユーロにしても対豪ドルにしても、トレーディングビューで確認できる歴史上では最安通貨を更新中してるのはどうなんだ?。さつき先生(財務大臣)がいる限り、この傾向が続くとは思えないけど(※妄想)、今の状況は「何をしたいか」がイマイチ言語化されておらず、分かりづらい事が原因の一つではなかろうか?などとも【思いたい】。

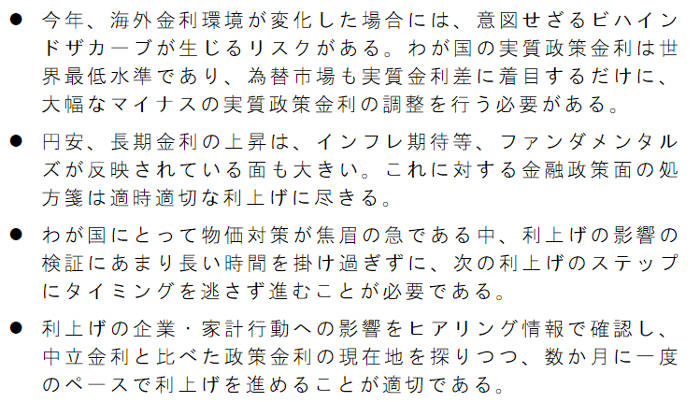

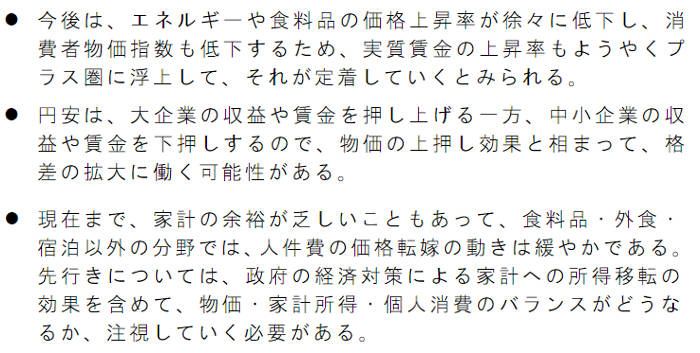

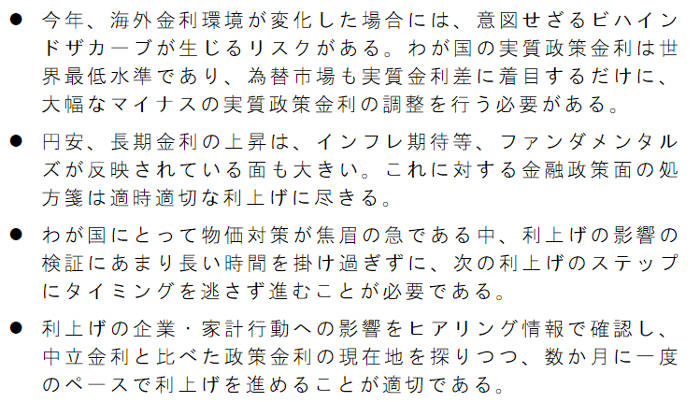

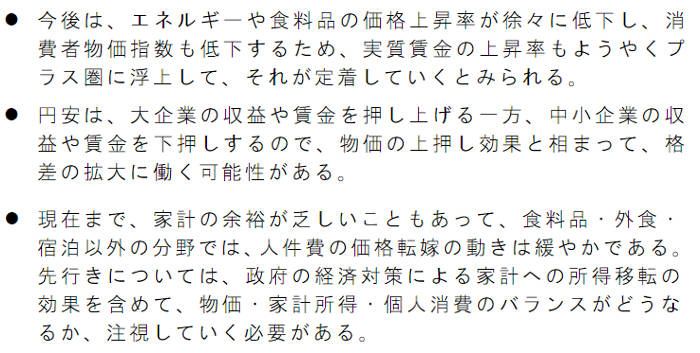

次に2月2日に金融決定会合の「主な意見」が公開されてた(こちら)のでの一部をお借りします。通貨安がインフレを強ませる今の状況だと、必然的に金利は上昇させざるえない。2%の物価安定上昇が使命の植田先生達も、物価の上振れを気にし始め、少し姿勢が変わってきたように見えました。 金利は「債券」「通貨」「景気や経済」「株式市場」の全てに影響するけど、今までのように全てを中庸にする事は難しく、どこかに歪みはでてきそう。主な意見では「円安」と「利上げ」という単語が多いけど、やる気満々と読み取れる。計画通りか急かされてるのか、私ごときでは分かりません。

金利は「債券」「通貨」「景気や経済」「株式市場」の全てに影響するけど、今までのように全てを中庸にする事は難しく、どこかに歪みはでてきそう。主な意見では「円安」と「利上げ」という単語が多いけど、やる気満々と読み取れる。計画通りか急かされてるのか、私ごときでは分かりません。

解散中の無政府状態(※意味は違うけど)だからなのか、珍しくこういう事が記載されて驚います。そんなことは多くの人が随分前から分かってる事で、為替是正がない限り当たり前の話で、敢えて記載したのはどんな意図があるんだろ?。 切り抜くとさっぱり分からないので、興味ある人は必ず原文を見て下さい。今の状況の是正をしたいという意図なのかな?。とはいえ米経済が堅調でリスク資産が下がらない事が多くの前提で動いてるなか、米国雇用悪化傾向はメディアでも少しだけ取り上げられおり、状況が一変してる可能性もありそう。米雇用統計は2月12日だけど、さてどうなるかな。

切り抜くとさっぱり分からないので、興味ある人は必ず原文を見て下さい。今の状況の是正をしたいという意図なのかな?。とはいえ米経済が堅調でリスク資産が下がらない事が多くの前提で動いてるなか、米国雇用悪化傾向はメディアでも少しだけ取り上げられおり、状況が一変してる可能性もありそう。米雇用統計は2月12日だけど、さてどうなるかな。

さて少しゴールドの話に戻して、1月末に銀先物の証拠金が改定されたのをキッカケにその後も何度か続き、その後は米国の次期FRB議長が指名された(※まだ議会承認無し)のを機に、全ての金属価格が荒れてます。本人の発言はユーチューブで見る事ができますが、興味深い発言をしており概要はこんな感じ。

【中央銀行が自国政府の国債を買う形式で国家財政の領域にまで踏み込んでる事を示唆。副作用として金融資産価値が増加し一部の層が潤った一方、アメリカ人の52%は金融資産を保有しておらず、給与所得で生活する人々の日常をインフレで破壊した。】(←ここまで概要)。また、バランスシート拡大がetc・・・バランスシート縮小etc・・・と相当深い事と、そしてその後のK字経済などに対する火消対応なども・・・(※興味があればお調べ下さい)。一般的に考えれば、労働対価が停滞したままの投資促進策は、国民の多くである労働者の消費意欲又は消費そのものを減衰させ、企業業績にそのうち繁栄されるのだろうが、米国様の一流企業って多くが多国籍企業だから、一部の富豪だけでもトータル経済は成り立つ可能性はあるのだろうか?。

ただ、この事はバランスシート拡大や紙幣量(M2)でゴールド上昇を鑑賞してた私も「む~~」と感じますが、米国財務長官様の発言内容と似るところもあり凄い発言に聞こえてしまいました。その反面で、更にその奥の奥まで全身をどっぷり漬け込んだ日銀は、どういう立場になるんだろ(汗)。植田先生達は受けっとったモノ(状況)の正常化に向けゆ~っくり行動中だけど、耳の痛い話なのではなかろうかなどとも思えてしまいます。中央銀行の必要以上の介入が資本主義機能をマヒさせる可能性、そして金属の上昇背景はそれに対する反感や、市場原理が働いていない警告などとも思えてしまいます。さて、来週以降はどうなっていくのでしょうか?。

本日は以上でございます。

2026年01月31日

鴫原質店の弟さんです。

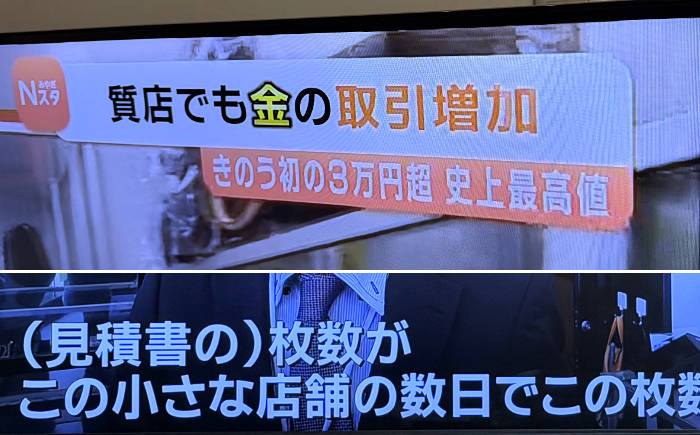

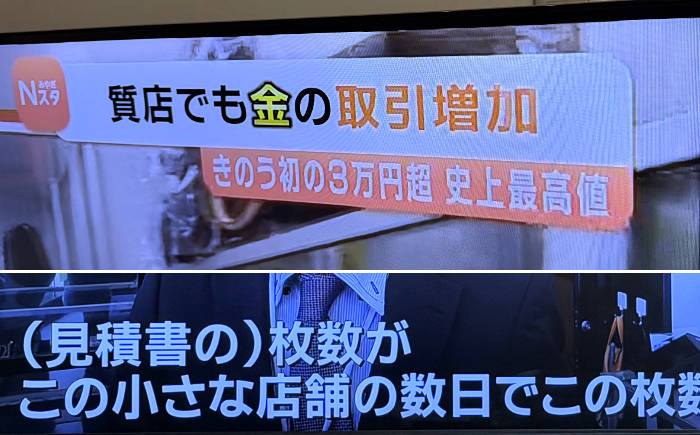

先日、TBS東北放送から電話があり、金価格高騰により「取引状況は依然と比べてどうですか?」と電話があり、取引数が増えて凄く忙しいと答えたところ、Nスタ宮城(こちら)の報道で取材させて下さいとの事。 そんで断る理由もなく、昨日はこんな感じの報道になってました。玉置アナウンサーにご来店頂いた事、この場をかりてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

そんで断る理由もなく、昨日はこんな感じの報道になってました。玉置アナウンサーにご来店頂いた事、この場をかりてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

撮影直前に金価格に関して尋ねられ、いくつか解説して起点が紛争やインフレや債務問題、そして年初からは中東・南米・北欧で起きた事に反応した事をご説明してます。つまらないチャートですが、視覚的に出来事と価格反応が見やすく、結果して分かりやすいと思いたい。 そして「今後の相場の話」を聞かれましたが、29日の夜にコッソリと凄い動きを見せた部分を示し、「上がる」という確信めいた報道は、情報として違う気がする点を申し上げました。日本の相場状況だけしか見ない場合は、この変化に気が付きませんが、もの凄い量の売りがなされた事はその角度を見れば想像可能です。「金相場は上昇する」という言葉を引き出したそう(※妄想!)な感じもしたけど、徹底して「先の事なんて分かんないから働いてます!」を繰返しました。

そして「今後の相場の話」を聞かれましたが、29日の夜にコッソリと凄い動きを見せた部分を示し、「上がる」という確信めいた報道は、情報として違う気がする点を申し上げました。日本の相場状況だけしか見ない場合は、この変化に気が付きませんが、もの凄い量の売りがなされた事はその角度を見れば想像可能です。「金相場は上昇する」という言葉を引き出したそう(※妄想!)な感じもしたけど、徹底して「先の事なんて分かんないから働いてます!」を繰返しました。

撮影が回ってる間も何度か「今後の金価格について」と聞かれましたが、そういう立場にはなく、上がっても下がっても買取と販売を続ける事。そして100%上がるならば「販売なんてしません」というスタンスを伝えます。個人的にそういう相場の上下は大好きだけどね(笑) 結果的に「今後の見通し」は「SGCによると」となっており、これが鴫原質店によるとになってたら・・・あ~恐ろしい(汗)。繰り返しますが、私は一言さえも「今後も上がる」とは言ってませんから!。報道されてた時間には、ゴールドとシルバーは継続して下落してたのをリアルで観察し、その日の夜に本日(※1/31)の買取価格はどうしようかね~など話し合ってたのが実情です。

結果的に「今後の見通し」は「SGCによると」となっており、これが鴫原質店によるとになってたら・・・あ~恐ろしい(汗)。繰り返しますが、私は一言さえも「今後も上がる」とは言ってませんから!。報道されてた時間には、ゴールドとシルバーは継続して下落してたのをリアルで観察し、その日の夜に本日(※1/31)の買取価格はどうしようかね~など話し合ってたのが実情です。

色々な理由があるけど、年初から世界中で色々あり、それを理由に上昇したゴールド(金)。 1日の調整として、コメックス先物価格で止まったところは、最近の上昇トレンドの下限ライン。そんなに騒ぐほどの下落でもないんだけど、結果的に現物ゴールドを売るタイミングはありませんでした。前回の調整局面と全く同じで、アジア時間の取引量なんて世界規模で見れば小さいから、いつも寝てる間に価格が大きく動きます。今後どうなるだろうかを空想するも、買われれば上がるし、売られれば下がるし、FRB議長の関連で、今までの目論見(ディベースメント取引)は消えそうな感じもする。週明けにもしも下落して、更に下がり続ければ1オンス3,700ドルとかも意識される可能性も否定できんし、気にせず買われ続ける可能性もありえるし、難しい展開だ。

1日の調整として、コメックス先物価格で止まったところは、最近の上昇トレンドの下限ライン。そんなに騒ぐほどの下落でもないんだけど、結果的に現物ゴールドを売るタイミングはありませんでした。前回の調整局面と全く同じで、アジア時間の取引量なんて世界規模で見れば小さいから、いつも寝てる間に価格が大きく動きます。今後どうなるだろうかを空想するも、買われれば上がるし、売られれば下がるし、FRB議長の関連で、今までの目論見(ディベースメント取引)は消えそうな感じもする。週明けにもしも下落して、更に下がり続ければ1オンス3,700ドルとかも意識される可能性も否定できんし、気にせず買われ続ける可能性もありえるし、難しい展開だ。

29日のゴールドの動きはシルバーに引きづられた感もあるけど、シルバー市場でのキッカケの一つは前に書いてた事がある証拠金の引上げ。何度か調整されたけど、今回は大きく反応しました。 プラチナも同じような値動きで反応してるけど、シルバー(銀)に限って言えば、初期から参加してた方がまだ売るとは思えず(※倍以上になってるから)・・・、少し調整して上昇する可能性も考えられ、その際にプラチナが再上昇する可能性も否定できない・・・。結構前から色々空想してるので、円高を伴わない調整はぼ~っと見てられるレベルです。1年で4倍になったものが30%弱下がったけど、前回のようにこのまま下がるような未来があまり想像できないのは、私の頭の中がおかしくなってきたから?(※もともとイカレタ思考回路なのだが)。金属だけの話でもなく、安定しないように見える国債市場や世界の関係性などetc、金属だけで物事を見るのは危険な環境でもあります。

プラチナも同じような値動きで反応してるけど、シルバー(銀)に限って言えば、初期から参加してた方がまだ売るとは思えず(※倍以上になってるから)・・・、少し調整して上昇する可能性も考えられ、その際にプラチナが再上昇する可能性も否定できない・・・。結構前から色々空想してるので、円高を伴わない調整はぼ~っと見てられるレベルです。1年で4倍になったものが30%弱下がったけど、前回のようにこのまま下がるような未来があまり想像できないのは、私の頭の中がおかしくなってきたから?(※もともとイカレタ思考回路なのだが)。金属だけの話でもなく、安定しないように見える国債市場や世界の関係性などetc、金属だけで物事を見るのは危険な環境でもあります。

世界中が全く落ち着かない状況が、ゴールドに強く影響してるのは明白です。金髪のあの方をずっと観察してると、とにかく「名目GDPを押し上げたい」「資産価格を上昇させたい」「貿易赤字を縮小させたい」「米国債務返済の負担を軽くしたい(※金利ね)」など、なかなかのジャイアニズム。とはいえコレって、これから日本で進行するだろう「未来」と一部似てる気がしてて、今回の国内のお祭りはとても重要な転換点と眺めてます。色々あり過ぎて、先の事なんてさっぱり分かりませんが、一番望みたい事として、平世の中が平和であって欲しい!ですね。意味なんてないのは理解してますが、取り合えず日々祈い続けてみよう!。

本日は以上でございます。

表示は「米国債10年と30年の国債利回り」と「米株価指数3つ」と「ゴールドとシルバー」の先週末から週中までの5日間。世の中の流れが見えた綺麗な相関関係だけど、「安全資産」とは何だろう・・・そしてどれだろう?。そんな事を考えた5日間のような気がしてます。先に書きますが、チャートはトレビュ(こちら)、一つは米国のFEDから(※リンクは怖くて張れません)。

表示は「米国債10年と30年の国債利回り」と「米株価指数3つ」と「ゴールドとシルバー」の先週末から週中までの5日間。世の中の流れが見えた綺麗な相関関係だけど、「安全資産」とは何だろう・・・そしてどれだろう?。そんな事を考えた5日間のような気がしてます。先に書きますが、チャートはトレビュ(こちら)、一つは米国のFEDから(※リンクは怖くて張れません)。 ゴールド1グラムに対してシルバー20グラムで価値形成をしてきた歴史を何度か取り上げてますが、銀価格の約65倍前後が金価格というのが現状の大まかなルールっぽい。ま~ペーパーシルバー(ネットで買う指数)の上値に限界があるので、いつまでも(上昇下落時)にこの比率が維持するとは思えないけど、何が起きても不思議じゃない。今どきのルールって事ですが、すぐに変わる可能性もあり、どうなるか見守りましょう。シルバーは中東情勢もあり、1日で7.7%も上昇しましたが、毎日小さな宝くじを眺めてるようで本当に飽きないや。シルバーが1オンス40ドル付近で金銀比率が20倍になる可能性・・・さて、その時のゴールドは1オンス何ドル?・・・という下の想定もしておきたいところでもありますね。どうなるかなんて分かんないし。

ゴールド1グラムに対してシルバー20グラムで価値形成をしてきた歴史を何度か取り上げてますが、銀価格の約65倍前後が金価格というのが現状の大まかなルールっぽい。ま~ペーパーシルバー(ネットで買う指数)の上値に限界があるので、いつまでも(上昇下落時)にこの比率が維持するとは思えないけど、何が起きても不思議じゃない。今どきのルールって事ですが、すぐに変わる可能性もあり、どうなるか見守りましょう。シルバーは中東情勢もあり、1日で7.7%も上昇しましたが、毎日小さな宝くじを眺めてるようで本当に飽きないや。シルバーが1オンス40ドル付近で金銀比率が20倍になる可能性・・・さて、その時のゴールドは1オンス何ドル?・・・という下の想定もしておきたいところでもありますね。どうなるかなんて分かんないし。 元々はこの数値が下がり続ける事でゴールド上昇の空想物語を書いてたけど、ゴールドはもっと先に動いていきました。金利が低くなればこの指数は下がる可能性があるけど、「さて?」先読みで動く金融市場方々は、現在のゴールド価格をどう見てるのだろう。一番上の米国債が買われたタイミングで金属さん達は下がってるけど、どうなるかな~?。ただし、この指数が下がっていくという「思い込み」が全ての物語の起点なので、上がる可能性もある点は注意。

元々はこの数値が下がり続ける事でゴールド上昇の空想物語を書いてたけど、ゴールドはもっと先に動いていきました。金利が低くなればこの指数は下がる可能性があるけど、「さて?」先読みで動く金融市場方々は、現在のゴールド価格をどう見てるのだろう。一番上の米国債が買われたタイミングで金属さん達は下がってるけど、どうなるかな~?。ただし、この指数が下がっていくという「思い込み」が全ての物語の起点なので、上がる可能性もある点は注意。 ゴールド価格が年末までに【3倍!】っていいですね~~(笑)。「いけ~~!上がれ~~~!」とも思う一方で【安い宝くじ】との表現が笑える。その「確率」みたいなものが極端に低いから、当たったら配当がでかい・・・という賭け事の話です。何でも賭け事にするアメリカ人っぽい。

ゴールド価格が年末までに【3倍!】っていいですね~~(笑)。「いけ~~!上がれ~~~!」とも思う一方で【安い宝くじ】との表現が笑える。その「確率」みたいなものが極端に低いから、当たったら配当がでかい・・・という賭け事の話です。何でも賭け事にするアメリカ人っぽい。 一極集中の一部が「ポツン」と折れて下がり出した・・・。空想する事や意味する事は中々難しいけど、色々と動きが確認できるところもある一方で、貴金属の位置づけがイマイチ分かんないところです。長い歴史の中では、一部の金属が高値を付けた約半年後に色々と問題が起きましたが、今は大体半分位経過した頃か?。「普通は」とか「今までは」とかそんな観点がジャマだけど、今回はどうなるんだろう。

一極集中の一部が「ポツン」と折れて下がり出した・・・。空想する事や意味する事は中々難しいけど、色々と動きが確認できるところもある一方で、貴金属の位置づけがイマイチ分かんないところです。長い歴史の中では、一部の金属が高値を付けた約半年後に色々と問題が起きましたが、今は大体半分位経過した頃か?。「普通は」とか「今までは」とかそんな観点がジャマだけど、今回はどうなるんだろう。

次の日には赤〇の部分でサクッと上昇してくれ、上昇スピードは速かった。変動の激しい相場に一喜一憂する事などせず淡々と眺める事が大事ですね。

次の日には赤〇の部分でサクッと上昇してくれ、上昇スピードは速かった。変動の激しい相場に一喜一憂する事などせず淡々と眺める事が大事ですね。 「元素」群として鑑賞すると面白く、ここ暫くの動きは綺麗に相関性が見られ、パラジウムや銅なども下落タイミングは同じでした。各金属の相場の上下を解説する報道なども目につきますが、個別に後付けの解説をすることに、今のタイミングでは意味が無さそう。だってさ~全部同じ動きしてるモン!。ひと月の値動きでこれだけ相関関係が見れる状況こそ、その相場の異常さを物語ってる気さえします。

「元素」群として鑑賞すると面白く、ここ暫くの動きは綺麗に相関性が見られ、パラジウムや銅なども下落タイミングは同じでした。各金属の相場の上下を解説する報道なども目につきますが、個別に後付けの解説をすることに、今のタイミングでは意味が無さそう。だってさ~全部同じ動きしてるモン!。ひと月の値動きでこれだけ相関関係が見れる状況こそ、その相場の異常さを物語ってる気さえします。 市場規模が小さい「銀市場」が他の金属と同じ動きをしてる理由が謎(・・? だけど、理由を考えるのも面白い。ただ、ペーパーシルバー(※ネットで買える指数)が価格指標にはなるも、実物に代える事は恐らくできず、しかもその市場の一つが2月に閉鎖されるとかなんとか・・・。さて、その時の価格と他金属相場はどうなるんだろ?。色々考えるのって楽しいです。最高価格から下がるまでの時間が意外に短かったように感じたけど、これから先の銀の適正価格を決める大事なイベントなのかもしれない。

市場規模が小さい「銀市場」が他の金属と同じ動きをしてる理由が謎(・・? だけど、理由を考えるのも面白い。ただ、ペーパーシルバー(※ネットで買える指数)が価格指標にはなるも、実物に代える事は恐らくできず、しかもその市場の一つが2月に閉鎖されるとかなんとか・・・。さて、その時の価格と他金属相場はどうなるんだろ?。色々考えるのって楽しいです。最高価格から下がるまでの時間が意外に短かったように感じたけど、これから先の銀の適正価格を決める大事なイベントなのかもしれない。 円安方向を継続して進み、理由は多くの方が色々と私見を語るようになりました。世界中の情報発信者がこの現象を見続けているけど、国内はとても穏やかです。対ユーロにしても対豪ドルにしても、トレーディングビューで確認できる歴史上では最安通貨を更新中してるのはどうなんだ?。さつき先生(財務大臣)がいる限り、この傾向が続くとは思えないけど(※妄想)、今の状況は「何をしたいか」がイマイチ言語化されておらず、分かりづらい事が原因の一つではなかろうか?などとも【思いたい】。

円安方向を継続して進み、理由は多くの方が色々と私見を語るようになりました。世界中の情報発信者がこの現象を見続けているけど、国内はとても穏やかです。対ユーロにしても対豪ドルにしても、トレーディングビューで確認できる歴史上では最安通貨を更新中してるのはどうなんだ?。さつき先生(財務大臣)がいる限り、この傾向が続くとは思えないけど(※妄想)、今の状況は「何をしたいか」がイマイチ言語化されておらず、分かりづらい事が原因の一つではなかろうか?などとも【思いたい】。 金利は「債券」「通貨」「景気や経済」「株式市場」の全てに影響するけど、今までのように全てを中庸にする事は難しく、どこかに歪みはでてきそう。主な意見では「円安」と「利上げ」という単語が多いけど、やる気満々と読み取れる。計画通りか急かされてるのか、私ごときでは分かりません。

金利は「債券」「通貨」「景気や経済」「株式市場」の全てに影響するけど、今までのように全てを中庸にする事は難しく、どこかに歪みはでてきそう。主な意見では「円安」と「利上げ」という単語が多いけど、やる気満々と読み取れる。計画通りか急かされてるのか、私ごときでは分かりません。 切り抜くとさっぱり分からないので、興味ある人は必ず原文を見て下さい。今の状況の是正をしたいという意図なのかな?。とはいえ米経済が堅調でリスク資産が下がらない事が多くの前提で動いてるなか、米国雇用悪化傾向はメディアでも少しだけ取り上げられおり、状況が一変してる可能性もありそう。米雇用統計は2月12日だけど、さてどうなるかな。

切り抜くとさっぱり分からないので、興味ある人は必ず原文を見て下さい。今の状況の是正をしたいという意図なのかな?。とはいえ米経済が堅調でリスク資産が下がらない事が多くの前提で動いてるなか、米国雇用悪化傾向はメディアでも少しだけ取り上げられおり、状況が一変してる可能性もありそう。米雇用統計は2月12日だけど、さてどうなるかな。 そんで断る理由もなく、昨日はこんな感じの報道になってました。玉置アナウンサーにご来店頂いた事、この場をかりてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

そんで断る理由もなく、昨日はこんな感じの報道になってました。玉置アナウンサーにご来店頂いた事、この場をかりてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 そして「今後の相場の話」を聞かれましたが、29日の夜にコッソリと凄い動きを見せた部分を示し、「上がる」という確信めいた報道は、情報として違う気がする点を申し上げました。日本の相場状況だけしか見ない場合は、この変化に気が付きませんが、もの凄い量の売りがなされた事はその角度を見れば想像可能です。「金相場は上昇する」という言葉を引き出したそう(※妄想!)な感じもしたけど、徹底して「先の事なんて分かんないから働いてます!」を繰返しました。

そして「今後の相場の話」を聞かれましたが、29日の夜にコッソリと凄い動きを見せた部分を示し、「上がる」という確信めいた報道は、情報として違う気がする点を申し上げました。日本の相場状況だけしか見ない場合は、この変化に気が付きませんが、もの凄い量の売りがなされた事はその角度を見れば想像可能です。「金相場は上昇する」という言葉を引き出したそう(※妄想!)な感じもしたけど、徹底して「先の事なんて分かんないから働いてます!」を繰返しました。 結果的に「今後の見通し」は「SGCによると」となっており、これが鴫原質店によるとになってたら・・・あ~恐ろしい(汗)。繰り返しますが、私は一言さえも「今後も上がる」とは言ってませんから!。報道されてた時間には、ゴールドとシルバーは継続して下落してたのをリアルで観察し、その日の夜に本日(※1/31)の買取価格はどうしようかね~など話し合ってたのが実情です。

結果的に「今後の見通し」は「SGCによると」となっており、これが鴫原質店によるとになってたら・・・あ~恐ろしい(汗)。繰り返しますが、私は一言さえも「今後も上がる」とは言ってませんから!。報道されてた時間には、ゴールドとシルバーは継続して下落してたのをリアルで観察し、その日の夜に本日(※1/31)の買取価格はどうしようかね~など話し合ってたのが実情です。 1日の調整として、コメックス先物価格で止まったところは、最近の上昇トレンドの下限ライン。そんなに騒ぐほどの下落でもないんだけど、結果的に現物ゴールドを売るタイミングはありませんでした。前回の調整局面と全く同じで、アジア時間の取引量なんて世界規模で見れば小さいから、いつも寝てる間に価格が大きく動きます。今後どうなるだろうかを空想するも、買われれば上がるし、売られれば下がるし、FRB議長の関連で、今までの目論見(ディベースメント取引)は消えそうな感じもする。週明けにもしも下落して、更に下がり続ければ1オンス3,700ドルとかも意識される可能性も否定できんし、気にせず買われ続ける可能性もありえるし、難しい展開だ。

1日の調整として、コメックス先物価格で止まったところは、最近の上昇トレンドの下限ライン。そんなに騒ぐほどの下落でもないんだけど、結果的に現物ゴールドを売るタイミングはありませんでした。前回の調整局面と全く同じで、アジア時間の取引量なんて世界規模で見れば小さいから、いつも寝てる間に価格が大きく動きます。今後どうなるだろうかを空想するも、買われれば上がるし、売られれば下がるし、FRB議長の関連で、今までの目論見(ディベースメント取引)は消えそうな感じもする。週明けにもしも下落して、更に下がり続ければ1オンス3,700ドルとかも意識される可能性も否定できんし、気にせず買われ続ける可能性もありえるし、難しい展開だ。 プラチナも同じような値動きで反応してるけど、シルバー(銀)に限って言えば、初期から参加してた方がまだ売るとは思えず(※倍以上になってるから)・・・、少し調整して上昇する可能性も考えられ、その際にプラチナが再上昇する可能性も否定できない・・・。結構前から色々空想してるので、円高を伴わない調整はぼ~っと見てられるレベルです。1年で4倍になったものが30%弱下がったけど、前回のようにこのまま下がるような未来があまり想像できないのは、私の頭の中がおかしくなってきたから?(※もともとイカレタ思考回路なのだが)。金属だけの話でもなく、安定しないように見える国債市場や世界の関係性などetc、金属だけで物事を見るのは危険な環境でもあります。

プラチナも同じような値動きで反応してるけど、シルバー(銀)に限って言えば、初期から参加してた方がまだ売るとは思えず(※倍以上になってるから)・・・、少し調整して上昇する可能性も考えられ、その際にプラチナが再上昇する可能性も否定できない・・・。結構前から色々空想してるので、円高を伴わない調整はぼ~っと見てられるレベルです。1年で4倍になったものが30%弱下がったけど、前回のようにこのまま下がるような未来があまり想像できないのは、私の頭の中がおかしくなってきたから?(※もともとイカレタ思考回路なのだが)。金属だけの話でもなく、安定しないように見える国債市場や世界の関係性などetc、金属だけで物事を見るのは危険な環境でもあります。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。