鴫原質店の弟さんです。

なんか最近マジで忙しすぎて・・・【必殺技!ブログ放置!】がさく裂したので、暫くぶりになんか載せておこうと思いました。胡散臭い作り話を書くのには少し時間がかかるので、個人的趣味で日常的に色々考えてる植田先生達の事(日本銀行の動き)について、意味もなくサクッと書いてみます!。100人中99人が興味無さそうな話だけど、ここ数年の私のマイブームは日銀鑑賞です。ただし!、無知なド素人(←私)が見てる風景なので、信憑性は皆無。アホな事ばかり考えるな~と自分でも思います(汗)が、詳しい事は専門家の方々にお尋ねください。

日銀金融政策決定会合の「主な意見」が9月30日に出てたけど議事では「利上」の話が多い。メディアでも日銀の話題が多く出ており、やる気満々に聞こえるけど、さてどうなりますかね?。 今月は中盤以降にボードメンバーの会見が多いので教えを乞おう!。先の大阪経済4団体共催懇談会の会見で、記者の質問に対し【我々(植田先生)が基調と呼ぶインフレ率】の回答で「あれれ?」と思い、「基調的な物価上昇率」という言葉に対し見方を変えて考えてみる。尚、前からそういう意味だったかもしれず、それを示す意味だと私が知らなかっただけなのかもしれない。でも、そんな単純な意味じゃなかった気しかしない(汗)。

今月は中盤以降にボードメンバーの会見が多いので教えを乞おう!。先の大阪経済4団体共催懇談会の会見で、記者の質問に対し【我々(植田先生)が基調と呼ぶインフレ率】の回答で「あれれ?」と思い、「基調的な物価上昇率」という言葉に対し見方を変えて考えてみる。尚、前からそういう意味だったかもしれず、それを示す意味だと私が知らなかっただけなのかもしれない。でも、そんな単純な意味じゃなかった気しかしない(汗)。

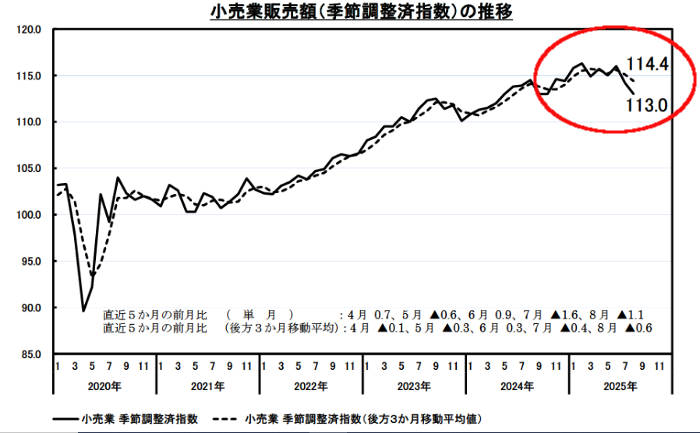

10月は多くの商品の値上げがありました。純国産の食品等も約10%も値上がりし、その価格でも売れ続けたら、半年か来年にまた値段を上げるというのは、営利企業の本来の姿。 思考の根拠として、統計局発表の商業動態統計をお借りします(こちらから)。赤〇のポイントだけ見て想像するのは「小売が売れてない」可能性を感じる数値の動き(※たまたま?)。生活室需品の値上がりが、他のモノの消費を抑え込んでる可能性も想像できるが、実情は如何に?。国内最大手のスパーや牛丼屋が先月から値下げを発表して驚きましたが、多くの業種でスポット的な値下げがあるので、そんな可能性を感じてしまいます。ただ、都会と田舎での収入差による地域格差が、数値の見方に影響してる気もする。今後どうなのか見守ろう。

思考の根拠として、統計局発表の商業動態統計をお借りします(こちらから)。赤〇のポイントだけ見て想像するのは「小売が売れてない」可能性を感じる数値の動き(※たまたま?)。生活室需品の値上がりが、他のモノの消費を抑え込んでる可能性も想像できるが、実情は如何に?。国内最大手のスパーや牛丼屋が先月から値下げを発表して驚きましたが、多くの業種でスポット的な値下げがあるので、そんな可能性を感じてしまいます。ただ、都会と田舎での収入差による地域格差が、数値の見方に影響してる気もする。今後どうなのか見守ろう。

色んな原因はあるにせよドル円はレンジの中でとても安定的してた(※過去形)。日銀が利上げをしてきたタイミングをずっと見てきたけど、【結果的】に通貨防衛線みたいなラインになってるんだよな。因みに、これエンインデックスで、7月末位に自分用で作成し観察してたやつです。 国内発のインフレ圧力が無い状態で、こういう話を書いてた数年前とは状況が違う今。インフレする国の通貨は価値が減るので売られるという経済法則の中、金利がつく「まともな通貨」は買われるので、インフレ率と短期金利の相関で通貨維持をしてるのかね~?とアホなりに眺め続けてます(※正解は知らん)。インフレ率(CPI=全ての物価変動)が3%を超える日本の政策金利は0.5%という部分で、実質金利のマイナス値が為替を通貨安へ誘導し、そしてそれはエネルギーや輸入物価を押し上げる相関から、ほぼ限界のところで短期金利をちょっと上げたと考えると、どアホの私は意味も無く理解した【つもり】になる。日銀がいう基調(コアコアCPI)は「食料」と「エネルギー」を除いた指標で、今現在1.6%の数値が2%に届いていないけど、円安で食料とエネルギーが上がると、消費者物価総合(CPI)に影響するので円安への繰り返し。馬鹿なりに一生懸命考えるも、正解のような違うような・・・とにかく日々研究です。ただ思うのはこの流れの中において、全体的な可処分所得が増えない限り、結果的にコアコアCPIは上がりづらいのではないだろうか?と考えるのは私が庶民だからなのかな。食料品とインフラ(電気・ガス・水道・携帯電話)料金引くと、余分なモノ買えないゾ!。

国内発のインフレ圧力が無い状態で、こういう話を書いてた数年前とは状況が違う今。インフレする国の通貨は価値が減るので売られるという経済法則の中、金利がつく「まともな通貨」は買われるので、インフレ率と短期金利の相関で通貨維持をしてるのかね~?とアホなりに眺め続けてます(※正解は知らん)。インフレ率(CPI=全ての物価変動)が3%を超える日本の政策金利は0.5%という部分で、実質金利のマイナス値が為替を通貨安へ誘導し、そしてそれはエネルギーや輸入物価を押し上げる相関から、ほぼ限界のところで短期金利をちょっと上げたと考えると、どアホの私は意味も無く理解した【つもり】になる。日銀がいう基調(コアコアCPI)は「食料」と「エネルギー」を除いた指標で、今現在1.6%の数値が2%に届いていないけど、円安で食料とエネルギーが上がると、消費者物価総合(CPI)に影響するので円安への繰り返し。馬鹿なりに一生懸命考えるも、正解のような違うような・・・とにかく日々研究です。ただ思うのはこの流れの中において、全体的な可処分所得が増えない限り、結果的にコアコアCPIは上がりづらいのではないだろうか?と考えるのは私が庶民だからなのかな。食料品とインフラ(電気・ガス・水道・携帯電話)料金引くと、余分なモノ買えないゾ!。

北米経済に依存した国内企業が多いので、米ドルに対しての円安が名目上での利益を押し上げてるのは、10数年前から始まった国策でり、昨年のどこかで副総裁が言っていたレンジにしっかりとハマってます。顔マークが利上げのタイミングで、想定レンジは対ドルに対して145―150円位だったかな?。 国内はインフレ率に対して金利が低すぎるから、現金価値がドンドン目減りする状況に恐れおののく一方、米国様の状況次第で、ドル円レートが幾分か変わる可能性もあり、その分だけ米国からの輸入物価は値下がりし、国内実質金利が下がる可能性がある点において、計算方法が緻密過だけど、やっぱり米国様待ちのような気もする。もし米国様の経済強すぎれば、通貨防衛で利上げするしかない?。米経済失速で国内経済大失速?。国内インフレ率(CPI)よりの金利に寄せる理由もない?。そしてお米などの食料品の値上がりでCPIが上昇したのは想定外?。【※こんな事言ってる人いないと思うので、夢想家の寝言とでも思って下さい。】

国内はインフレ率に対して金利が低すぎるから、現金価値がドンドン目減りする状況に恐れおののく一方、米国様の状況次第で、ドル円レートが幾分か変わる可能性もあり、その分だけ米国からの輸入物価は値下がりし、国内実質金利が下がる可能性がある点において、計算方法が緻密過だけど、やっぱり米国様待ちのような気もする。もし米国様の経済強すぎれば、通貨防衛で利上げするしかない?。米経済失速で国内経済大失速?。国内インフレ率(CPI)よりの金利に寄せる理由もない?。そしてお米などの食料品の値上がりでCPIが上昇したのは想定外?。【※こんな事言ってる人いないと思うので、夢想家の寝言とでも思って下さい。】

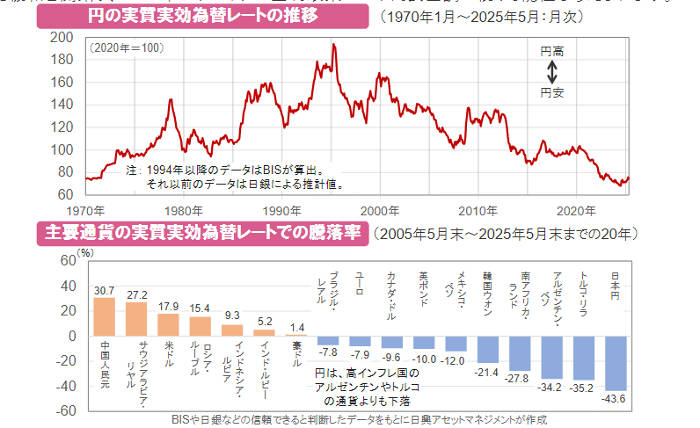

ま~それはさておき、三井住友銀行さんのホームページ(こちら)に日興アセットマネジメントさんが造った、とてもいい資料が掲載されていたので、その一部をお借りします。 異次元大規模金融緩和の一つである、市場のお金の流通量を増やす政策により、円の量が増えただけ円の価値は下がりました。そしてその増えた円がどこに行ったのかを何度か思考してみた事も。ただ、2020年以降は世界インフレと他国の金利上昇が影響して、行き過ぎた円安状態というのは元日銀審議委員や一部の専門家の見解である一方、国力低下という専門家もおります。ただ金融正常化開始後は、チビチビ上昇してる円の実質実効為替レートが今後も上がると信じたい(※願望!)。「円安」が輸出企業の名目利益を大きく上昇させた点をみるに、立場(職種)次第でとても有利な環境で、いいのか悪いのかは雲の上の方々のご判断です。さて、物価高の根源とはなんだろう?。

異次元大規模金融緩和の一つである、市場のお金の流通量を増やす政策により、円の量が増えただけ円の価値は下がりました。そしてその増えた円がどこに行ったのかを何度か思考してみた事も。ただ、2020年以降は世界インフレと他国の金利上昇が影響して、行き過ぎた円安状態というのは元日銀審議委員や一部の専門家の見解である一方、国力低下という専門家もおります。ただ金融正常化開始後は、チビチビ上昇してる円の実質実効為替レートが今後も上がると信じたい(※願望!)。「円安」が輸出企業の名目利益を大きく上昇させた点をみるに、立場(職種)次第でとても有利な環境で、いいのか悪いのかは雲の上の方々のご判断です。さて、物価高の根源とはなんだろう?。

ここから半年は濃いイベントが続き色々と考える機会も今以上に多い。好き勝手書いてる米国様も様子見ですが、国内はどうするのか?。初動は主要通貨全部に対して円が売られたので、一つ一つの発言が色々と影響していそうで、現段階ではインフレが加速しそうな感じですかね?。本日10月6日、日本の30年債利回りが一日で3.15%から3.28%に上昇した(債権安)理由や、ドル円が3%弱円安に振れた事、ユーロ円が過去最高!(※円最安)、もちろん国内ゴールド価格も過去最高!が意味する事を正しく認識し、自己生活にも活かしたいところです。ただ、状況次第でコロッと変わる可能性もあるから・・・難しいな~(汗)。ドル建てゴールドが4千ドルになると予想を出した外国の大手証券会社様が、日本円を「買え」から「売れ」にかえた・・・。コストプッシュ加速で、結果的に金利上に繋がる可能性を感じてしまいますが、どうなっていくかな?。とにかく自分で考える事が大切と思ってるので、消費者物価総合の数値と日銀の動きを観察して、答え合わせをしていこうと思います。今のエンインデックスの数値は66位で64位を割ると世の中が騒がしくなりそう。尚、個人的に楽しんで自学自習しながら、仕事や自己生活に活用しようと考えてるだけなので、書いてる事に事実など一つもありません。どこにでもいる普通の労働従事者の、訳の分からない意味不明な夢物語という事、ご理解下さい。(※ちょっとのつもりで始めると、なんでこう長くなるかね?)

本日は以上でございます。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。