鴫原質店の弟さんです。

少し時間があったので、お客様から頂いたモノの観察日記です。「あんたこういうの好きでしょ~」とお客様に頂いた、おじいさんのおじいさんの時代のモノみたい。質屋とな~~も関係ありませんが、一応、地元仙台とは関係がありそうです。全知全能のグーグル先生にも記録がない、もしかしたら貴重なモノなのだろうか?。

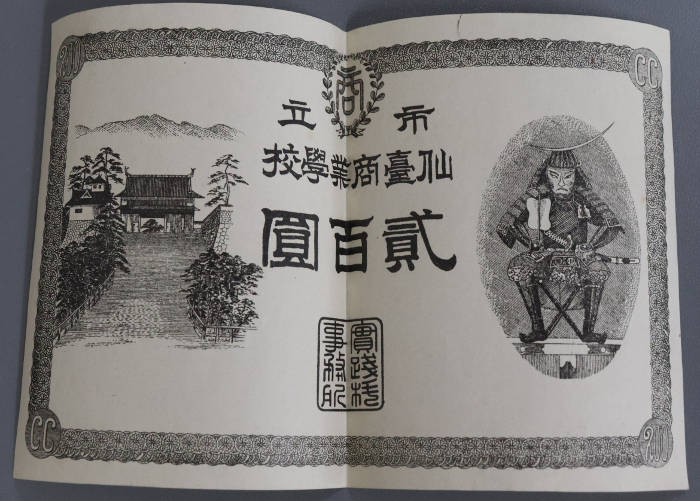

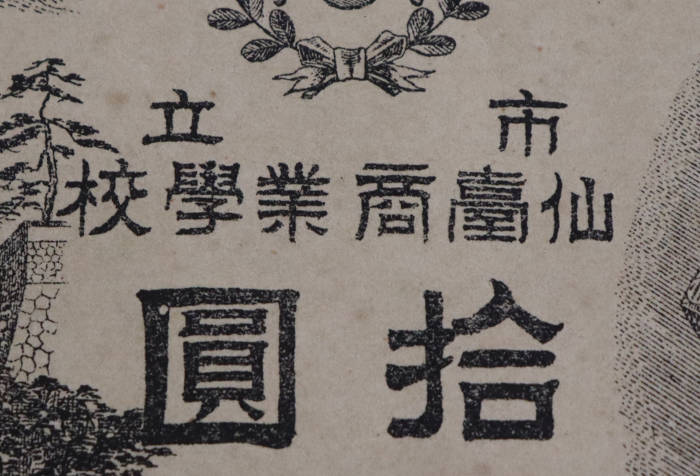

鑑賞対象は「仙臺商業学校 」と記載があるお札。 「拾円」との表示があるけれど、紙幣には見えない。

「拾円」との表示があるけれど、紙幣には見えない。

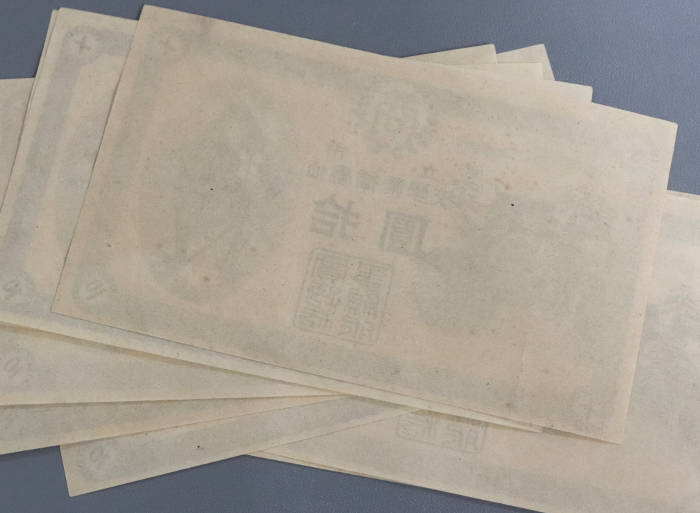

裏面には印刷なし。 やっぱり紙幣ではないと推測される。

やっぱり紙幣ではないと推測される。

同じ形式で大きいサイズの200円札・・・漢字変換ができないのが驚きです。 こちらは少し紙の質が違って、ちょっと安っぽい。2つを一緒に撮影してませんが、1.5倍くらいのサイズ感です。

こちらは少し紙の質が違って、ちょっと安っぽい。2つを一緒に撮影してませんが、1.5倍くらいのサイズ感です。

「印刷?」「版画?」。 私立仙臺商業学校って書いてるよね。いつの時代の字体だろう。

私立仙臺商業学校って書いてるよね。いつの時代の字体だろう。

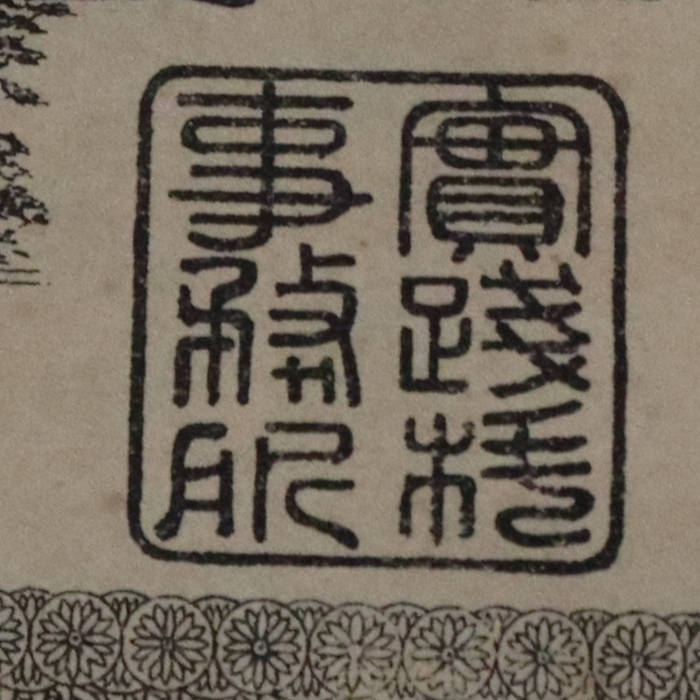

全く持って解読不能。 義務教育をシッカリ受けた私は、国語の授業で「跳ねる」「止める」という教えを受けてるので、直線が曲がった時を読むことができない・・・。つまりは現代義務教育が開始された以前の品物という事が想像できる。小学校の先生の教えが、私の中にしっかり残ってるのを理解する瞬間でもあった(汗)。

義務教育をシッカリ受けた私は、国語の授業で「跳ねる」「止める」という教えを受けてるので、直線が曲がった時を読むことができない・・・。つまりは現代義務教育が開始された以前の品物という事が想像できる。小学校の先生の教えが、私の中にしっかり残ってるのを理解する瞬間でもあった(汗)。

これは伊達政宗公で確定!。 兜の紋章や仮面の右目の特徴がしっかりと描かれてます。

兜の紋章や仮面の右目の特徴がしっかりと描かれてます。

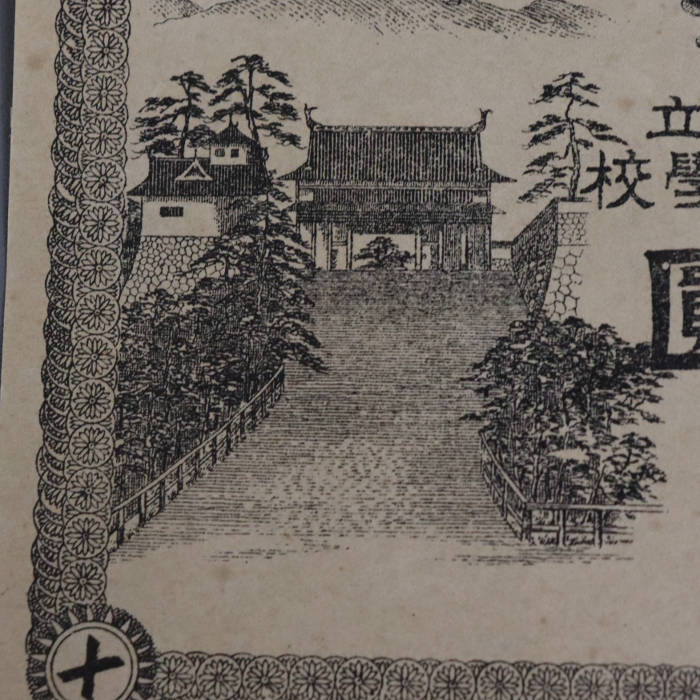

ここはどこでしょう?。 仙台城の入り口かしら?。

仙台城の入り口かしら?。

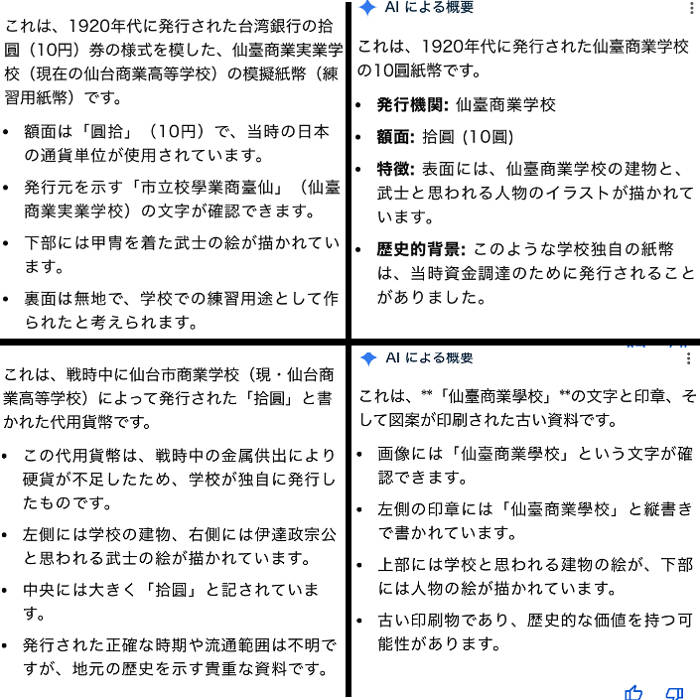

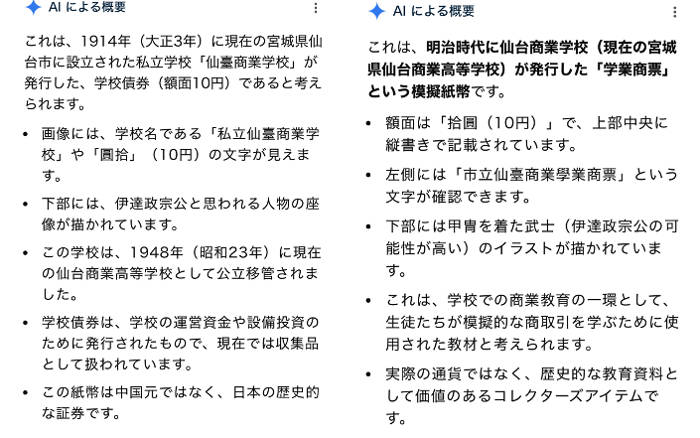

取敢えず、写真を撮ってAIに聞いてみた!。聞いた数だけ答えが変わるので少し面白い。そして瞬間で答えてくれるので有能なのかもしれない。 そんな思考から応えてくれたもの全てを載せてみます。そして、これが「正解かどうか」なんて関係なく、推測でも答えてくれるのが賢い!。人間の思考なんて、要らなくなる時代がくるのかね?。

そんな思考から応えてくれたもの全てを載せてみます。そして、これが「正解かどうか」なんて関係なく、推測でも答えてくれるのが賢い!。人間の思考なんて、要らなくなる時代がくるのかね?。

この2つは最もらしい推測かな~と感心しました。 個人的には「商取引を学ぶ為のアイテム」という部分に「なるほど!」と思いましたが、事実かどうかは不明です。もう一つの1914年(大正3年)に設立された「仙臺商業学校 」という部分は一つのキーワードかも。

個人的には「商取引を学ぶ為のアイテム」という部分に「なるほど!」と思いましたが、事実かどうかは不明です。もう一つの1914年(大正3年)に設立された「仙臺商業学校 」という部分は一つのキーワードかも。

そしてグーグルAI様にも問い合わせ。質問は「仙臺商業学校とは?」。

<以下AIの回答>

仙臺商業学校は、明治29年(1896年)に東北初の近代商業教育の拠点として創立されました。初代校長は遠藤庸治で、当初は「仙台市商業学校」としてスタートし、明治32年(1899年)に校名を変更しています。

<ここまで>

今度はウィキペディアで「遠藤庸治」様の事を調べると、仙台市簡易商業学校が後の仙台商業高校と書いてあり、なんか違うな・・・。「む~~~」と思い今度は人力で探してみる!。すると1908年発行されたらしい国立図書館にある「東宮行啓記念宮城県写真帖」に校舎の写真がデータで掲載されてました。そこに記載されてる名前は「仙臺商業学校」という文字。その一方で・・・1896年に開校されたとされる「仙台市簡易商業学校」の古い校舎の写真もある。二つの古い校舎の写真は別物のように見え、違う学校の話かもしれない可能性や「高校」という先入観が邪魔をするので、ここで諦めました。(※時間を決めないと、いつまでもやり続ける人間なので!)

<ここから空想物語>

明治時代後半の貨幣について何度か書いた事があるれど、実際に「金貨」「銀貨」があった時代です。銀900と銅100の割合で造られた貿易専用の1円銀貨もあったようで、通貨単位はそんな感じの時代。そんな時代背景の中、10円とか200円って「莫大な金額なのではなかろうか?」などと思うと、AI君が思考してくれた通り、練習用「商取引を学ぶ為のアイテム」という説は正しいのかもしれない!と納得してしまいます。正解かどうかは別として、AI君の瞬間の回答に、おじさん(私)の思考がようやく追いついた「カモ」しれない瞬間!。その時間・・・遅れる事15分(涙)。ま~この紙が100年以上に造られた可能性が高い事は想像できたので良しとしよう!。ただ、おじいさんのおじいさんの時代の品物を「こういうのすきでしょ~」と譲り受けたのはいいが、どうしたらいいか分かりません!!。仙台商業高校に寄付すると申し出たら喜ばれるのだろうか?(汗)。こういうことしても、時間の無駄・・・と言われそうだけど、こういうの調べるの・・・好きなんですよね。

本日は以上でございます。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。