鴫原質店の弟さんです。

随分前に国内のインフレについて何度か書いた事がありますが、最近の動向を考慮して、これから(※数年先)ついて考えてみようと思います。最初に書いときますが、先の事など分かるはずないんで、いつも通り【質屋丁稚の妄想と空想物語】である事をご理解下さい。

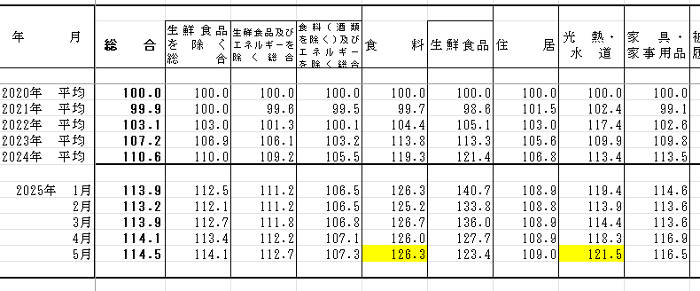

宮城県の公式ページ(こちら)では、総務省統計局の公表データを取りまとめた、仙台の消費者物価指数を公表してくれています。全ての数値は不要なので、目につくところに色をつけてみました。 円安が極端に進んだ2022年を境に、食品とエネルギーの物価上昇率が凄い事になってるけど、子育てしてる私の感想は・・・正直絶望的につらい!(涙)。世界中の物価上昇加え、為替も影響してる点は何度も書いてますが、通貨安(円安)がもたらした利益と損失の2択の中で、両者に若干の躓き(関税と消費意欲減)があるようです。しかしこうして数値で見ると、この2年の上昇率はホント凄いですね(汗)。

円安が極端に進んだ2022年を境に、食品とエネルギーの物価上昇率が凄い事になってるけど、子育てしてる私の感想は・・・正直絶望的につらい!(涙)。世界中の物価上昇加え、為替も影響してる点は何度も書いてますが、通貨安(円安)がもたらした利益と損失の2択の中で、両者に若干の躓き(関税と消費意欲減)があるようです。しかしこうして数値で見ると、この2年の上昇率はホント凄いですね(汗)。

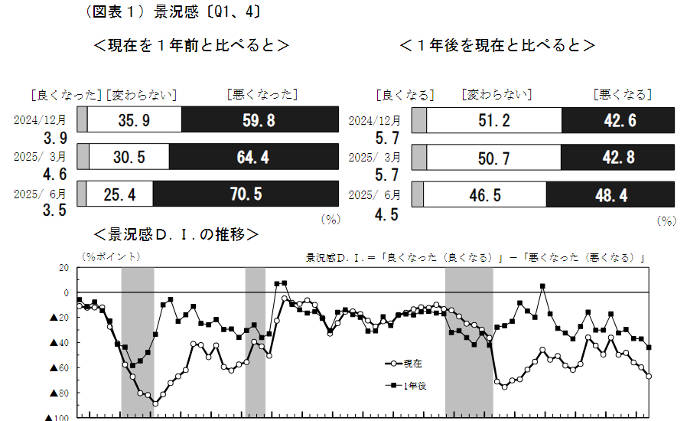

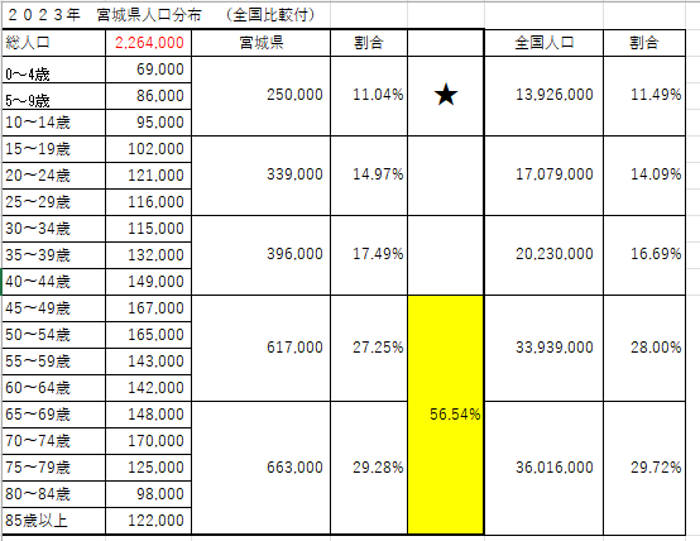

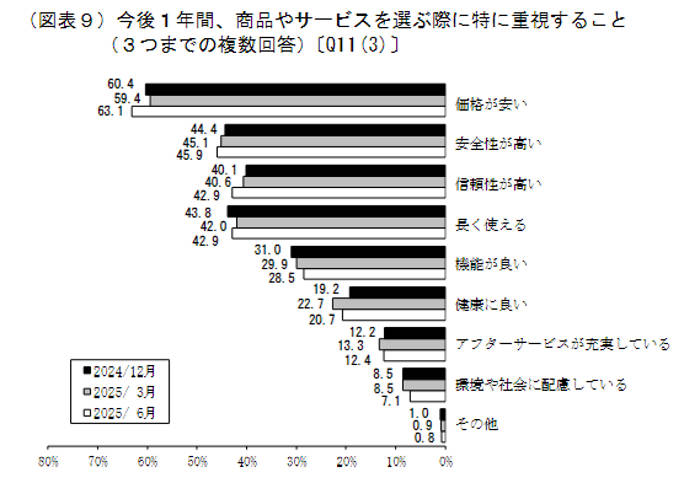

7月14日、日銀公式ページ(こちら)に「生活意識に関するアンケート調査」が公表されており、興味深く観察しました。サンプル数は少ない(※有効回答2016人)ですが、世の中の感覚がこうなのかもしれないと参考になります。 食材の上昇率(%)分だけも賃金上昇しない限り、エンゲル係数は上がる訳で、なかなか厳しい消費環境に生きていく難しさを感じる今日この頃。各種一般的に伝えられてる情報と現実の乖離が露骨に表れた結果かな。このレポートには他にも経済指標がいくつか掲載されており、グレーの縦線が景気後退局面と後から呼ばれる部分で、もしかしたら、もうそういう状況にいるのかも。もちろん国内だけじゃなく、一部を除く世界中で見られる傾向のようです。そんで、日本銀行がこれを出してる事にどんな目的があるのかも深堀したい。

食材の上昇率(%)分だけも賃金上昇しない限り、エンゲル係数は上がる訳で、なかなか厳しい消費環境に生きていく難しさを感じる今日この頃。各種一般的に伝えられてる情報と現実の乖離が露骨に表れた結果かな。このレポートには他にも経済指標がいくつか掲載されており、グレーの縦線が景気後退局面と後から呼ばれる部分で、もしかしたら、もうそういう状況にいるのかも。もちろん国内だけじゃなく、一部を除く世界中で見られる傾向のようです。そんで、日本銀行がこれを出してる事にどんな目的があるのかも深堀したい。

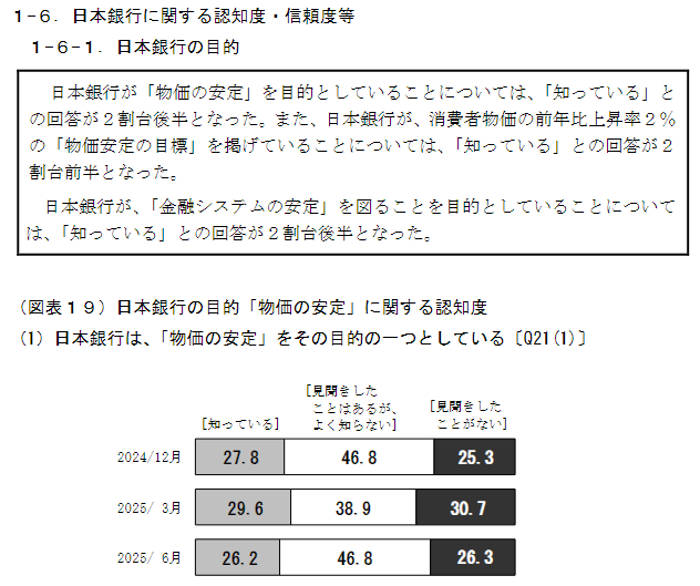

少し面白かったのがコレ。アンケート内で、【日銀が2%の物価安定目標の為に金融政策をしてる】事を「知ってる」と回答した割合が「3割弱」という結果は「分かるわ~~~」と納得です。

そもそも大体の人は興味ないと思え、私の回りに日銀レポート見る人が一人もいない!ので、この回答結果は面白かった。そして特に設問として笑えた一つがあり、「日本銀行の外部に対する説明の評価」という項目に関して、「説明が分かりにくい」と50%以上が回答。私も時々ぼやくけど、間接的にしか言えない立場だから?と感じてます。日銀の方が使う言葉「不確実性」って、私の言葉で言うところの「先の事なんて分かるはずない」であってるのかな?。日銀の歴史が公式ページに書いてますが「大量の不換政府紙幣、不換国立銀行紙幣が発行されたことで激しいインフレが発生した過去の経緯」から造られたとの記載があり(←日本です)、他国の例ばかり書いてるけど、どの国も他人事ではありません。ここ数日は、国債の件がざわつき始めたのをぼけ~っと眺めてました。

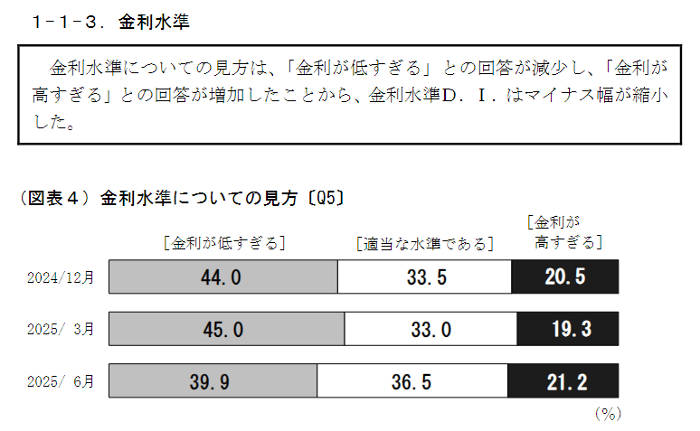

そして世の中に大きな影響力を及ぼす政策金利についての設問も。 金利が高すぎるとの回答が増加したという傾向があるけど、全体の意見としては約4割が金利低すぎるという事。実質金利が大幅なマイナス(インフレ率-短期金利)の状態では、インフレで現金価値が目減りする状況でもあり、「何に自分のお金を置いてるか」で意見も分かれるので、私見は控えときます。「もっともっと円安になれ~」と思う人も凄く多そうなのも一つの側面だから。そして、このレポートみて「利上はもうなさそう」とも考えれるけど、それは円安要因かな?。ただ、景気の良し悪しというより、物価目標達成の達成の為に金利を調節してた感も(個人的に)あり、継続的な円安になるようであれば、物価上昇率は上振れするのだから「利上げあるかも」とそんな非常識とも思われる考えをしてしまうのは、私の脳みそが逝かれてきたからか・・・。国の歳入歳出と金利と為替と物価の全てに配慮して、とても細い道を歩き続けてるように感じており、先の事など全く分からないからこそ、色々空想に耽るのがここ数年の趣味でもあります。金利上げても現状維持でも、利益と損失の2択の中で、植田先生達のご決断を待ち続けます。

金利が高すぎるとの回答が増加したという傾向があるけど、全体の意見としては約4割が金利低すぎるという事。実質金利が大幅なマイナス(インフレ率-短期金利)の状態では、インフレで現金価値が目減りする状況でもあり、「何に自分のお金を置いてるか」で意見も分かれるので、私見は控えときます。「もっともっと円安になれ~」と思う人も凄く多そうなのも一つの側面だから。そして、このレポートみて「利上はもうなさそう」とも考えれるけど、それは円安要因かな?。ただ、景気の良し悪しというより、物価目標達成の達成の為に金利を調節してた感も(個人的に)あり、継続的な円安になるようであれば、物価上昇率は上振れするのだから「利上げあるかも」とそんな非常識とも思われる考えをしてしまうのは、私の脳みそが逝かれてきたからか・・・。国の歳入歳出と金利と為替と物価の全てに配慮して、とても細い道を歩き続けてるように感じており、先の事など全く分からないからこそ、色々空想に耽るのがここ数年の趣味でもあります。金利上げても現状維持でも、利益と損失の2択の中で、植田先生達のご決断を待ち続けます。

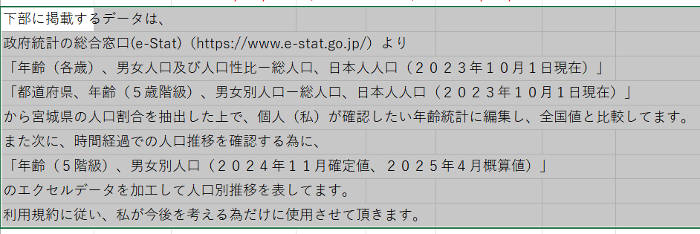

輸入物価に大きく依存するこの国、更にはデフレ経済という環境下に長くあった状況で、世界的な物価高と為替(円安)の影響がとても高かった数年でした。それも少し変化が見られ、国内の複数あるインフレ要因として、とても分かりやすい1つに触れてみようと思います。(話の内容的に必要な関連データの補足は下記。) 政府発表の資料を政府統計の総合窓口(e-Stat)【こちら】からお借りしたので、しっかりと明記させて頂き、【利用規約】を順守します!!。数値をそのままに、並び替えや必要ない部分の削除などの整理整頓はさせて下さい。※2024年のデータを頂きましたが、編集に時間がかかるのとトレンドは変わらないので使用しませんでした。意図的に少し前のデータを使ってる訳ではありません。

政府発表の資料を政府統計の総合窓口(e-Stat)【こちら】からお借りしたので、しっかりと明記させて頂き、【利用規約】を順守します!!。数値をそのままに、並び替えや必要ない部分の削除などの整理整頓はさせて下さい。※2024年のデータを頂きましたが、編集に時間がかかるのとトレンドは変わらないので使用しませんでした。意図的に少し前のデータを使ってる訳ではありません。

これは随分前に【自己観察用】でデータを並び替えたものですが、2023年の宮城県人口分布の全国比較。県や市町村によって傾向は異なるけど、地域情報は見てる人が多いと思う。 これを見て何を考えてるかというと、【消費行動が減少していく可能性があるタイミング(時期)】や【経済構造がガラリと変わる可能性がある時期】や【長い目で見た生活圏の再編】など空想してました。我らが日本の通貨「円」と並んでひたすら思考を続けてる大きなテーマでもありえる。「★」をつけた人口分布が極端に低い事だけは一目瞭然ですが、その世代の未来を考える意見はさほど聞こえないのも悲しい事です。そして子供達が生きるであろう未来(例えば30年後)に、日本語を話す民族が少数民族のような立場にならなければいいけどな。

これを見て何を考えてるかというと、【消費行動が減少していく可能性があるタイミング(時期)】や【経済構造がガラリと変わる可能性がある時期】や【長い目で見た生活圏の再編】など空想してました。我らが日本の通貨「円」と並んでひたすら思考を続けてる大きなテーマでもありえる。「★」をつけた人口分布が極端に低い事だけは一目瞭然ですが、その世代の未来を考える意見はさほど聞こえないのも悲しい事です。そして子供達が生きるであろう未来(例えば30年後)に、日本語を話す民族が少数民族のような立場にならなければいいけどな。

インフレの話に戻すと、日本には世界に誇る凄すぎる企業がとても多く、人口分布図に概ね沿った社員年齢構成だと推測され、企業活動を継続する為には年齢のフラット化が必須。数年前に「私の子供が社会人になる時の初任給は月収100万円」などと書いた事がありますが、そんな発想からの言葉でした。人口分布割合を見れば想像も容易く、今後はその獲得競争は加速し、労働環境か給料か将来の安定性か、その地域での永住権(※転勤無し)など、様々な付加価値の提供が企業側に求められていき、企業の生存競争が激化していく事が想像できたりも。当然、企業収益は必須で、原資として販売価格の上昇を招き、国内由来のインフレ圧力が加速する可能性もありそうに思ってました。あくまでも可能性だけど、企業同士の生存競争が始まったばかりで、本格化していく時期を年齢分布から想像すると興味深い。ただ、不況や移民政策などが、その流れに影響を及ぼすことも想像でき、もちろん先の事なんて分かる訳ないので、所詮は妄想と空想の夢物語です。この先(10年後とか)どうなるかね?。

今の景気動向と消費行動を見ると、消費先として選ばれるものが厳選されがち。 今の状況はこのアンケート調査でも見て取れますが、全体的に物価が上昇する中で「相対的に安い」ものが選ばれてるようです。とはいえ価格全体はしっかり上がってて、身の回りの生活で色々観察してるけど、牛丼や格安イタリアンなどは売上が伸びてました。一番分かり易い例が生活必需品のティッシュペーパーで、「賃上げの原資にします」との事で4月にサラリと10%値上げしたけど、消費は今のところ減ってないのが参考になり、買われるものはまた値上が続きそうですね。

今の状況はこのアンケート調査でも見て取れますが、全体的に物価が上昇する中で「相対的に安い」ものが選ばれてるようです。とはいえ価格全体はしっかり上がってて、身の回りの生活で色々観察してるけど、牛丼や格安イタリアンなどは売上が伸びてました。一番分かり易い例が生活必需品のティッシュペーパーで、「賃上げの原資にします」との事で4月にサラリと10%値上げしたけど、消費は今のところ減ってないのが参考になり、買われるものはまた値上が続きそうですね。

数年前は、日銀が適度に金利を上げると思ってたけど、継続的なインフレを助長する政策を取ってるので、今後も物価の上昇を前提にした運営になると想像でき、恐らく物価は継続して上がるんだろうと想像してます。ただ、消費が食いついていかない限りは虚無的な物価上昇になるだけなので、その辺は消費しやすい環境を整備してインフレ助長政策を継続していくんだろうな。一つ思うのは、物価が高くなって困ってるのに、何故それを継続させようとするかという点において、「そんな事する意味あるの?」という意見も絶対あるよね!(汗)。自分の生活で考えても、何となくデフレ環境の方が間違いなく生活楽だった気がしてます。何にせよ、年齢人口分布から広がる空想劇はとても多岐にわたり、生活インフラ再構築の件や、地域の大学や高校の廃校などによる市町村の再編に至るまで、長い目で見れば大きな変動がありそうで、ホントどうなってくんだろうね?。そしてその時の通貨価値はいったい?。マジ老後が不安だよ~~~。【繰り返しますが夢物語ね】

本日は以上でございます。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。