鴫原質店の弟さんです。

近所に住む方がわざわざご来店頂き、とても貴重な資料を見せてくれたので今回はその時に撮らせて頂いたものについて。 私が早朝に足繁に通う(早朝散歩!)近くの榴岡公園には、仙台市歴史民俗資料館(公式ページはこちら)というものがあます。建物が旧日本陸軍の兵舎建築だったようで、公園には防空壕跡地も昔はあり、小学生の時に入って遊んでた思い出も。そんな所以から、その資料館では軍隊や平和に関する資料の収集や活用とその公開も行われており、私にこれを見せてくれた方は、そちらにも資料提供をしているという事です。

私が早朝に足繁に通う(早朝散歩!)近くの榴岡公園には、仙台市歴史民俗資料館(公式ページはこちら)というものがあます。建物が旧日本陸軍の兵舎建築だったようで、公園には防空壕跡地も昔はあり、小学生の時に入って遊んでた思い出も。そんな所以から、その資料館では軍隊や平和に関する資料の収集や活用とその公開も行われており、私にこれを見せてくれた方は、そちらにも資料提供をしているという事です。

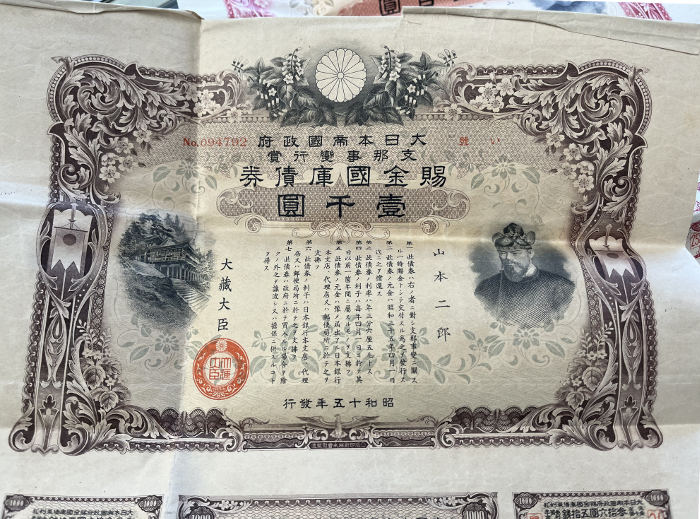

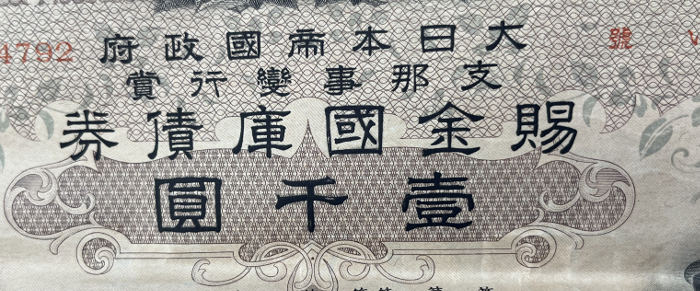

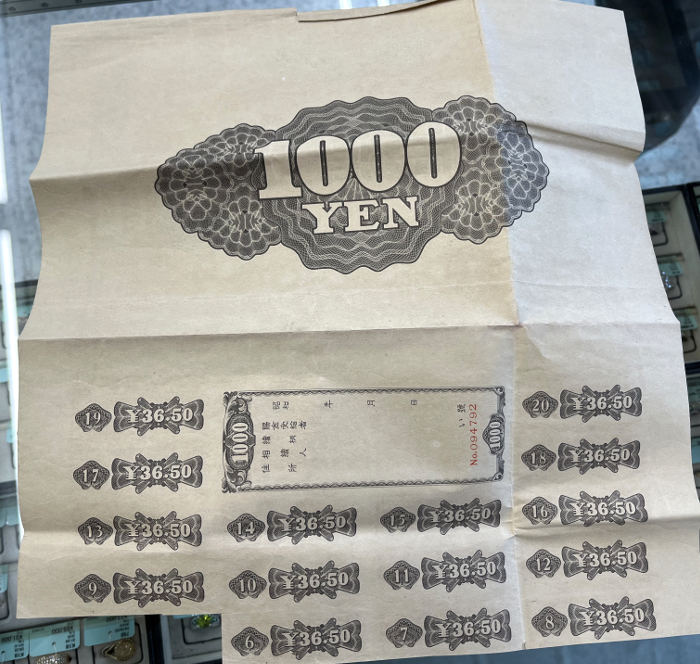

その方が言うには、おじさまが日中戦争(昭和12年)で活躍された方だったとか。 見せてくれた物は、帰還された際に報奨金として渡されたもののようです。金額別に15種類あるようですが、お話を伺うに責任ある立場の方だったようで当時の千円は大金だったみたい。当時の国が発行した債権・・・って何だか凄いものを見せてもらったように思えました。色々考えた結果ではありますが、この債権の正式名称は書かないでおこうと思います(※画像を見れば分かりますよね。)。

見せてくれた物は、帰還された際に報奨金として渡されたもののようです。金額別に15種類あるようですが、お話を伺うに責任ある立場の方だったようで当時の千円は大金だったみたい。当時の国が発行した債権・・・って何だか凄いものを見せてもらったように思えました。色々考えた結果ではありますが、この債権の正式名称は書かないでおこうと思います(※画像を見れば分かりますよね。)。

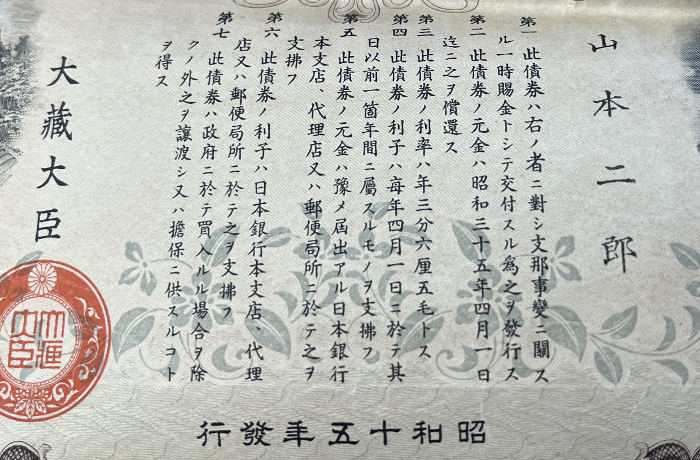

債権発行日は昭和15年で、色々と細かい記載があります。 千円の利付債で金利は毎年3分6厘5毛、債券価格が千円だから毎年36円50銭が貰え、昭和35年4月に償還する(←千円が帰ってくる)というものでした。

千円の利付債で金利は毎年3分6厘5毛、債券価格が千円だから毎年36円50銭が貰え、昭和35年4月に償還する(←千円が帰ってくる)というものでした。

債権書の右下を見ると日付が書いてあります。 右下は切り取ってあるけど並び順から察するに、昭和20年4月1日から利払いが開始されたのか?。昭和15年発行で利払いが5年後の昭和20年開始って・・・見方が間違ってるのかな?と考えたけど、その結論で思いついたのは戦時中という事。国も資金不足の上、ハイパーインフレでお金で物を買う事さえできなかった事さえ想像してしまいます。昭和20年(1945年)8月14日の終戦数カ月前のお金の価値を空想しますが、絶対的な食糧不足の中で配給制度が展開されてた歴史を見る限り、この利息分(36円50銭)はどのような使い道があったのだろう?。

右下は切り取ってあるけど並び順から察するに、昭和20年4月1日から利払いが開始されたのか?。昭和15年発行で利払いが5年後の昭和20年開始って・・・見方が間違ってるのかな?と考えたけど、その結論で思いついたのは戦時中という事。国も資金不足の上、ハイパーインフレでお金で物を買う事さえできなかった事さえ想像してしまいます。昭和20年(1945年)8月14日の終戦数カ月前のお金の価値を空想しますが、絶対的な食糧不足の中で配給制度が展開されてた歴史を見る限り、この利息分(36円50銭)はどのような使い道があったのだろう?。

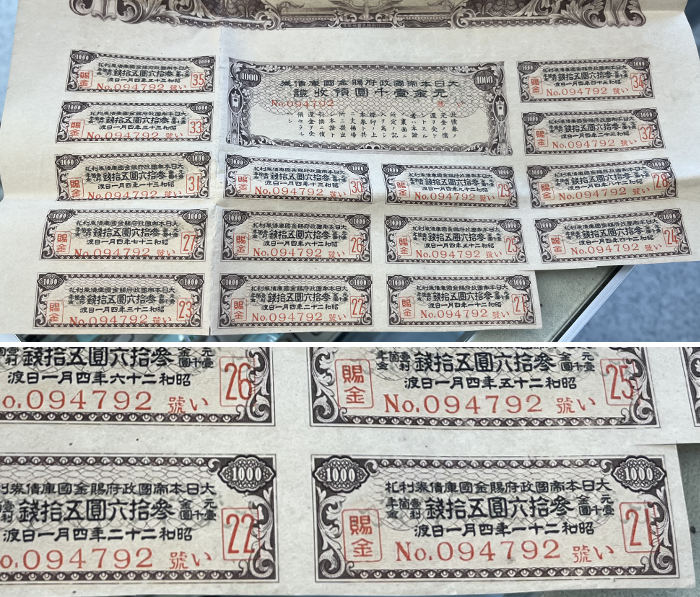

裏面が利息の引換券みたいになってました。 換金するとき1枚切り離すように使ったのかな?。

換金するとき1枚切り離すように使ったのかな?。

色違いの債権書も見せてくれ、額面が異なりこちらは300円の利付債。 こちらも一番右下だけ切り取られていて「なんで使わなかったのかな?」と少し調べてみたところ、国立国会図書館サーチにその理由が書いてありました。グーグル先生でちょこっと調べると上位にでてくるのでご興味がある方はお調べ願います。結果だけストレートにいうと、この債権は利払い1度の後にデフォルト(債務不履行)しますが、個人的にそんな部分(※敗戦の影響)を深堀したい訳ではないので、こういう歴史があったという事を学べた位に留めます。ただ、80年間もの間、大切に大事に保管されている意図を思うと・・・切なさと虚しさを感じてしまいました。尚、この債権書は残存するものも多く、ヤフオクでもたまに出品されたり、資料館などでも見る事ができるようです。

こちらも一番右下だけ切り取られていて「なんで使わなかったのかな?」と少し調べてみたところ、国立国会図書館サーチにその理由が書いてありました。グーグル先生でちょこっと調べると上位にでてくるのでご興味がある方はお調べ願います。結果だけストレートにいうと、この債権は利払い1度の後にデフォルト(債務不履行)しますが、個人的にそんな部分(※敗戦の影響)を深堀したい訳ではないので、こういう歴史があったという事を学べた位に留めます。ただ、80年間もの間、大切に大事に保管されている意図を思うと・・・切なさと虚しさを感じてしまいました。尚、この債権書は残存するものも多く、ヤフオクでもたまに出品されたり、資料館などでも見る事ができるようです。

今回のとても貴重な資料を拝見し、それとは別に考えさせられたのは、そんな戦後の経緯(←国にお金がない)から、日本人の貯金習慣は国策として誘導され、郵貯や銀行に預けた(貯金した)個人のお金が間接的に国内融資で投資され、そこに爆発的な人口増加も相乗効果をもたらし、国の高度成長の原動力となってきた歴史について。現状と異なるのは、人口減少と日本の資本(会社や銀行と個人含む)が国内だけで回るのか、海外でも回るのかという点が、経済にどのように影響してるのか興味深いところです。数年前より個人による直接投資が推進されてますが、国民全員が貯金もせず、余裕のある手元資金を仮に【外貨や国外の有価証券(※オルカンとか)】に替える未来がもしあるとすれば、円という通貨価値がどう動いていくのだろう?。2024年8月の日本人による対外債権購入額は十数年振りの高値という発表(←財務省の)を見るに、国内での資金循環を促進させる為に必要な事も色々ありそうにも思えました。通貨(円)の信認という言葉がでてくるようになった今日この頃、価値を完全に失った円債の現物を見たのは少しショッキングな出来事です。

本日は以上でございます。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。

当店は『ATF 全国質屋ブランド品協会』認定店です。